1 はじめに

令和2年6月5日に成立した「金融サービスの利用者の利便の向上及び保護を図るための金融商品の販売等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和2年法律第50号)(※1)によって改正された資金決済法(以下「改正資金決済法」といいます。)により、第一種資金移動業、第二種資金移動業及び第三種資金移動業の3類型が新たに創設されました(法第2条第2項、法第36条の2(この記事において引用する法令は断りのない限り改正法を指すものとします。))。今回は3類型の概要について取り上げます。

本稿は、GVA法律事務所にて改正資金決済法の概要を整理した第2回目の記事になります。第1回の記事については『第1回「為替取引」に関する規制について』よりご覧ください。

2 資金移動業の定義

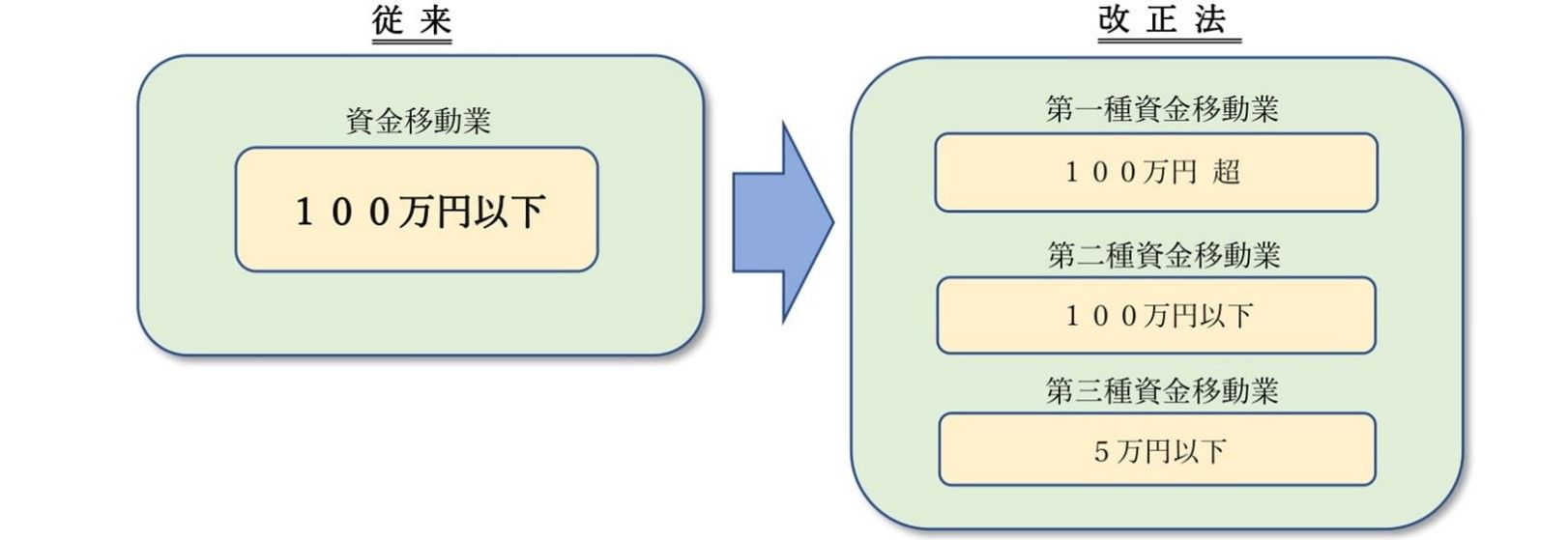

従来、資金移動業は、銀行以外の者が100万円以下の為替取引(※2)を業として営むことと定義されておりました(改正前資金決済法第2条第2項、改正前施行令第2条)。

資金移動業は、その創設から10年ほどが経過し、着実にそのサービスを拡大してきました。その利用実態を見ますと、海外送金など100万円超の送金ニーズがある一方、件数ベースでは5万円未満の送金が約9割となっており、また、アカウント残高も5万円未満のものが9割以上であることが分かりました(※3)。

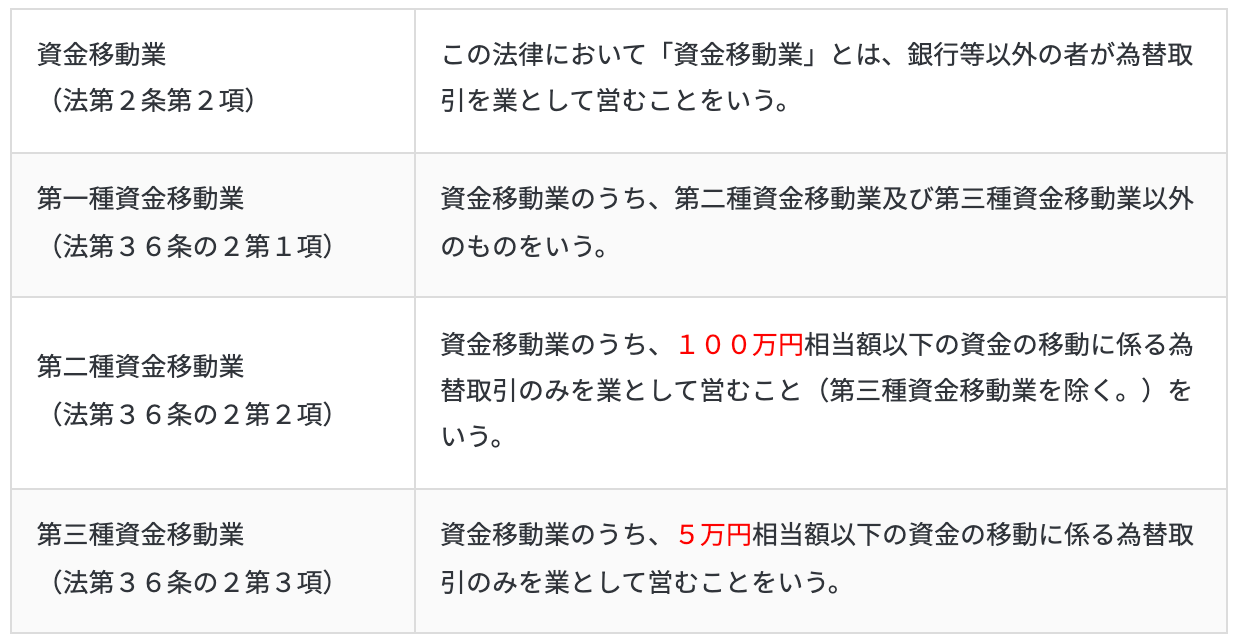

このような資金移動業の利用実態を鑑み、資金移動業に類型を設け、送金額・リスクに応じた過不足のない規制を適用することが検討されてきました。具体的には、高額送金を取扱い可能とする新しい類型を創設するとともに、少額送金を取り扱う類型について利用者資金の保全にかかる規制を合理化するとして、3つの類型を創設することとしました(※4)。それにあたり、資金移動業の定義も変更されました。各資金移動業の類型については、以下のとおり、第二種資金移動業及び第三種資金移動業を送金上限の観点から定義し、それら2つ以外のものを第一種資金移動業と定義しております。

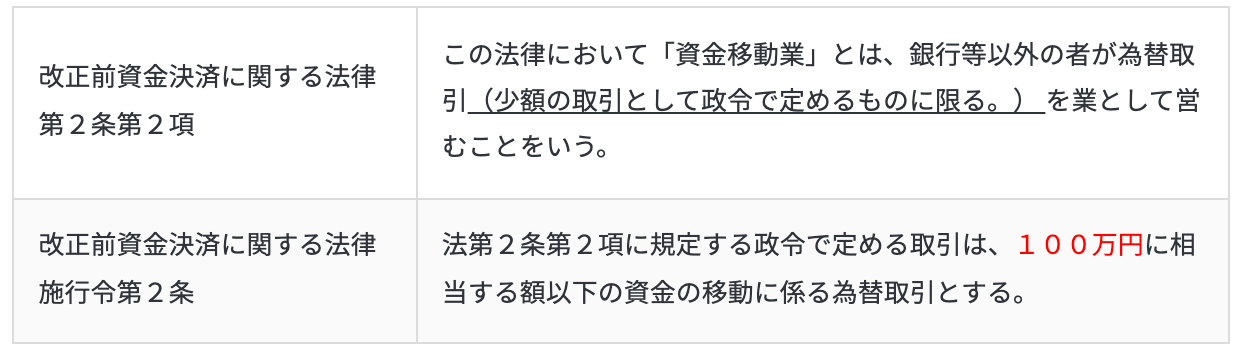

【資金移動業の定義】

■従来

※改正法では、法第2条第2項のかっこ部分(下線部分)が削除され、また、施行令第2条については条文ごと削除されています。

■改正資金決済法

【改正法の変更点】

3 3類型の概要

各類型の概要は以下のとおりです。

(1)送金上限

上記の通り、第一種資金移動業は100万円超、第二種資金移動業は100万円以下、そして第三種資金移動業は5万円以下の送金ができます。ただし、例えば、第一種資金移動業者として為替取引を行う場合には、利用者から1件あたり100万円以下の為替取引の指図を受ける場合であっても、第一種資金移動業の規制が課されることに留意が必要です(※5)。第二種資金移動業者が1件あたり5万円以下の為替取引の指図を受ける場合も同様に、第二種資金移動業の規制が課されることになります。

(2)参入規制

従来通り、資金移動業を営むには、内閣総理大臣の登録を受ける必要があります(法第37条)。ただし、第一種資金移動業を営もうとする場合、この登録の他、業務実施計画を定め、内閣総理大臣の認可を受ける必要があります(法第40条の2第1項)。

(3)滞留規制

第一種資金移動業は、高額の為替取引を行うこともあり厳格な滞留規制が課せられています。つまり、具体的な送金指図がある場合のみ利用者から資金を受け入れ、ただちに送金しなければなりません(法第51条の2、府令第32条の2)。

第二種資金移動業は、利用者から預かった資金が100万円を超える場合、送金と無関係な資金の払出しを求めなければなりません(法第51条、府令第30条の2)。

第三種資金移動業は、5万円を超えて資金を受け入れることができません(法第51条の3、施行令第17条の2)。

(4)利用者資金の保全方法

従来、利用者資金の保全方法は、「供託」、「履行保証金保全契約」及び「信託契約」の3つの方法が認められており、この点は改正資金決済法においても同様です(法第43条、第44条及び第45条)。改正前は、「信託契約」について、他の2つの方法と組み合わせることができませんでしたが、改正資金決済法においては、3つの方法を自由に組み合わせることができます。

また、第三種資金移動業については、それら3つに加え、分別した預金で管理することが認められました(法第45条の2第1項)。ただし、分別預金については外部監査が義務付けられています(法第45条の2第2項、府令第21条の5)。

4 おわりに

今回、改正資金決済法により新しく創設された資金移動業の3つの類型の概要をご紹介させていただきました。次回以降は、各類型の詳細をご紹介していく予定です。

※1

https://www.fsa.go.jp/common/diet/201/index.html

※2

為替取引とは、「顧客から、隔地者間で直接現金を輸送せずに資金を移動する仕組みを利用して資金を移動することを内容とする依頼を受けて、これを引き受けること、又はこれを引き受けて遂行すること」をいいます(最高裁平成13年3月12日決定)

※3

「金融サービスの利用者の利便の向上及び保護を図るための金融商品の販売等に関する法律等の一部を改正する法律」金融庁説明資料7頁

https://www.fsa.go.jp/common/diet/201/01/setsumei.pdf

※4

金融庁説明資料・前掲注3) 8頁

※5

事務ガイドライン(第三分冊:金融会社関係14資金移動業関係)の一部改正(案)(新旧対照表)39頁

https://www.fsa.go.jp/news/r2/sonota/20201225-2/12.pdf

監修

弁護士 小名木 俊太郎

(企業法務においては 幅広いサービスを提供中。ストックオプション、FinTech、EC、M&A・企業買収、IPO支援、人事労務、IT法務、上場企業法務、その他クライアントに応じた法務戦略の構築に従事する。セミナーの講師、執筆実績も多数。)