執筆:弁護士 原田雅史 (フィンテックチーム)

1.はじめに

2回にわたり越境ECの法的ポイントについて書かせていただきます。第1回は、越境ECの定義やメリット、出店方法、法的対応等の基本的な事項を解説します。第2回は化粧品・医薬品に関する個別の論点について解説します。なお、中国の越境ECについては、コチラの記事で詳しく解説しています。

2.越境ECとは

(1)定義

「越境EC」という用語は法律で定義されているものはありませんが、経済産業省により、「消費者と、当該消費者が居住している国以外に国籍を持つ事業者との電子商取引(購買)」と定義されたものがあります(※1)。なお、この定義は、欧州委員会(European Commission)による越境取引(Cross-Border Shopping)に関するアンケート調査の定義を参考にしたものとされています。この定義は経済産業省の報告書で使われている用語なので難しく感じますが、一般的には、インターネットを通じて国境を越えて取引を行うことを指すものと考えて差し支えないと思われます。

(2)越境ECのメリット

①EC市場の伸び

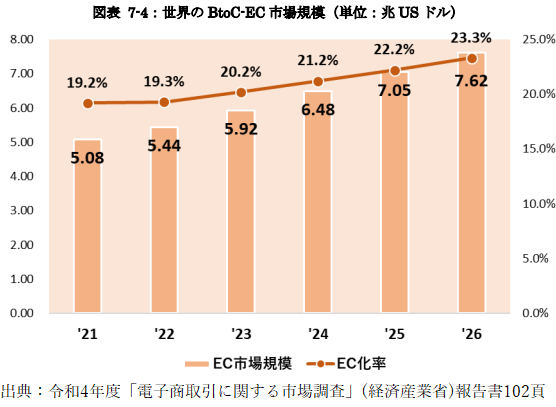

世界ECの市場規模は拡大傾向にあります。令和4年度「電子商取引に関する市場調査」(経済産業省)報告書(※2)によれば、2022 年の世界の BtoC-EC 市場規模は 5.44 兆 US ドル、EC 化率は 19.3%と推計されています(2023 年以降の数値は予想値)。世界的な新型コロナウイルス感染症拡大を背景に、EC需要が増加し、市場規模及びEC化率の増加に繋がったとみられています。2026年には7.62兆USドルまで拡大する見通しです。

②小さい会社でも自社ストア・ブランドを世界に発信できる

スマートフォンの普及、PayPal等によるオンライン決済の簡便化により、誰でも簡単に、国境を超えて商品を購入することができます。さらに、ウェブ広告やソーシャルメディアを活用することで10数億人の潜在顧客に対してアプローチすることができます(※3)。

③インバウンドビジネスから越境ECへの展開

訪日外国人旅行者は、日本に訪れた際に見た商品や購入した商品を帰国後越境ECでリピートする傾向があるため、売上拡大につながる可能性があります(※4)。

3.越境ECの出店方法

(1)出店方法

Amazon、eBayなどの海外ECモールに出店する方法(ECモール形式)と、Shopify等により自社運営の越境ECサイトを構築する方法(自社サイト形式)の2パターンがあります。

(2)ECモール形式

越境ECでは、認知度を高めることを優先する必要があり、既存のECモールに出店して販売する方法も有用です。しかし、ECモール内に他社の類似商品が販売される可能性もあり、価格競争が生じるおそれもあります(※5)

メリット | ・集客力が高い |

デメリット | ・出店費用や売上手数料が発生 |

使用言語やターゲットとする国・地域によってどの国のECモールを利用するか検討するのがよいです。各国・地域の著名なECモールを以下まとめています。

欧米 | ・Amazon |

中国 | ・天猫国際(Tmall Global) |

東南アジア | ・Lazada |

(3)自社サイト形式

自社で越境 EC サイトをもつ場合、EC モールへの出店に比べて、販売手数料等のコストを抑えることができる一方で、すべて自社で対応する必要があるため諸々の知識が必要ですし、当然工数・コストがかかります。しかし、そこをクリアできれば自由度の高いサイトを制作することができ、また、顧客データの収集・分析が可能となります。

メリット | ・ECモールと異なり出店費用や売上げ数料を抑えることが可能 |

デメリット | ・自社で集客・運営をする必要 |

自社サイトを構築するには、どのECプラットフォームを利用して販売するのかを決める必要があります。著名なものとしては、Shopify 、Adobe Commerce、WooCommerceがあります。

4.法的対応

(1)自社サイト形式で検討すべき事項

ECモール形式の場合は、当該ECモールが利用規約等により取引の大まかなルールを定めており、細かい取引条件もフォーマットに従って設定すれば足り、多くを検討する必要はないと考えられます。一方、自社サイト形式の場合、そういったルールも自分で検討する必要があります。具体的には、「決済方法」「返品・返金条件」「関税」「取扱禁止(規制)商品」「必要な書面の作成」以下では自社サイト形式について解説します。

(2)決済方法

①決済事業者が提供するサービスの利用

決済方法には、銀行振込、コンビニでの収納代行等もありますが、国境を超える決済においては、国際送金の手数料が高かったり、そもそも収納代行事業者が海外決済に対応していなかったり、国内とは事情が異なります。そのため、クレジットカードやデビットカード、または、PayPal等のオンライン決済サービスを利用することが現実的です。これら決済事業者の提供する方法によっている限りは、決済方法に関して法的問題は生じません。

②様々な決済体験

昨今ECサイトにおいては様々な決済体験ができることも重要なポイントであり、例えば、「分割払い」や「ポイント付与」等のサービスを導入することもあります。このサービスを日本国内の消費者に対して提供する場合、「分割払い」については割賦販売法第2条第1項の「割賦販売」が、「ポイント付与」については、資金決済法第3条第1項の「前払式支払手段」に該当する可能性があります。この点について、「割賦販売」については、国外の者に対して行う場合は適用除外とされているため、割賦販売法の規制を受けずに割賦販売を行うことが可能です。もっとも、割賦販売自体、消費者を保護する必要性が高い販売形態であるため、販売条件の表示義務、書面交付義務等が課されたものであることを考えれば、同法を完全に遵守する必要はないとしても、消費者が決済方法を十分に理解できるように情報提供はすべきかと思います(後に述べるように、現地法が適用される可能性があることも踏まえると、割賦販売法に準じた対応を検討することも考えられます。)。一方、資金決済法については、国外の者に対して付与されるポイントについて適用除外とする規定はありません。ポイントが前払式支払手段に該当する場合は、ポイントの内容により、その発行に届出又は登録が必要になり、資産保全義務をはじめとする様々な規制を受けるため、前払式支払手段に該当性しないように設計できているか確認し、場合によっては専門家に相談することをお勧めします。

(3)返品・返金条件

越境ECでは、実物を見ずに商品を購入するため、手元に商品が届いた後にイメージが異なるといった理由で返品要望が多くなる傾向があります。ただ、迅速かつ適切な返品対応を行うことで、顧客満足度の向上、さらにはリピーター獲得につなげることもできますので、予め対応策を講じておく必要があります(※6)。

返品・返金の条件については、日本においては特定商取引法の規制を受け、クーリングオフ(商品の引渡しを受けた日から8日以内の解除を認めるルール)等、消費者保護のルールが適用されます。しかし、同法は、国外の者に対して商品を販売する場合には適用されないため(特定商取引法第26条第1項第2号)、ECサイト事業者は同法の規制にとらわれず自由に条件を設定することができます。もっとも、割賦販売法と同様、特定商取引法も消費者の利益保護を目的として制定された法ですので、これに準じて検討することが有用です(※7)。検討すべき事項は、以下のとおりです。

①返品受付期間 | ・返品受付期間を明記する |

②返品可能な商品の状態 | 以下のような条件が考えられます |

③返送配送料の負担 | 以下のような条件が考えられます |

④返送時の注意 | ・追跡番号付きで、紛失補償サービスを付帯した配送方法で返送する |

佐藤亘「越境EC&海外販売 攻略ガイドブック」(技術評論社、2017年)参考

(4)関税

越境 EC で海外へ商品を販売する際、「関税」と呼ばれる税金が発生する可能性があります。一般的には国際取引では「関税は購入者が払うもの」という認識が常識になっていますが、詳細を把握しておかなければトラブルの原因になりかねません(※8)。

関税がいくらになるかは、「HSコード」によりわかります。「HSコード」とは、「商品の名称及び分類についての統一システム(Harmonized Commodity Description and Coding System)に関する国際条約(HS条約)」に基づいて定められたコード番号です。6桁のHSコードはHS加盟国・地域及びHSコード使用国・地域で同じルールに基づき分類されます。ただし、それぞれの輸入国・地域で都度HSコードの判定が行われるため、同じ商品であっても輸入国・地域によって異なる分類がなされることがあります。その上、HSコードの分類の判断には高い専門知識を要します(※9)。そのため、HSコードを使っても異なる金額となる可能性はありますが、取扱いの多い商品については、だんだんとわかってくるものと思います。

利用規約や返品・返金ポリシーには、購入者が関税負担の義務を規定し、ストアとしては返品拒否できること明確にしておくのがよいです。

(5)取扱禁止(規制)商品

商品によっては、関税法第69条の2により輸出が禁止されている物や、関税法以外の法令により許可、承認等が必要な物があります。さらに、日本郵便が取り扱えないという物もあります。また、日本から送る場合に規制がない場合でも、送り先の国によっては、当該国の規制がある場合もあります。

※化粧品・医薬品に関する規制は第2回で解説します。

関税法第69条第2項で禁止されている物 | |

・麻薬、向精神薬、大麻、あへん、けしがら、覚醒剤 | |

関税法以外の法令により許可、承認等が必要な物 | |

外為法 | 武器・化学兵器、麻薬、ワシントン条約該当物品、特定有害廃棄物、制裁(輸出禁止措置)対象貨物等 |

鳥獣保護法 | 鳥、獣及びそれらの加工品、鳥類の卵等(野生動物に限る。) |

道路運送車両法 | 中古自動車 |

日本郵便が取り扱えない物 | |

・アルコール濃度24%を超えるお酒 | |

(6)必要な書面の作成

越境ECを行うにあたり、必要とされる書面としては、「利用規約」「プライバシーポリシー」「返品・返金ポリシー」があげられます。必ずしもこのような名称とは限らず、また、他の書面が作られることもありますが、ここではこれら3つについて説明します。

①利用規約

購入者がECサイトを利用するための基本的な条件を定めるものです。英語だと”Terms and Condition”、”Terms of Use”等と呼ばれます。

責任(免責)に関する条件 | サイト運営者にとって重要なポイントとしては、トラブルが起きたときサイト運営者が何の損害をどの範囲で責任を負うのかです。これについて、サイト運営者が一切責任を負わないとする規定は、日本であれば消費者契約法により無効とされ、また、各国においても同様のルールが規定されている可能性が高いため、一定程度責任を負うことを前提に検討すべきです。 |

準拠法 | 越境ECに限らず、多くのサービスにおいて、日本法を準拠法とする旨定められています。越境ECのサービスにおいても同様に日本法を準拠法とする旨規定しても問題はないと考えますが、留意する点があります。 |

紛争解決方法 | 東京地方裁判所等、日本の裁判所を第一審の専属的合意管轄と定める旨が多いです。越境ECにおいても東京地方裁判所等を第一審の専属的合意管轄と定めることで問題ないと思いますが、準拠法と同様、留意することがあります。 |

言語 | 利用規約の条文ではありませんが、利用規約の言語も問題となります。利用規約が日本語のみで作成されている場合、外国人は日本語が理解できないことがほとんどであるため、翻訳サービスが進歩しているといえど、当該外国人消費者が内容を理解して利用規約に同意したとはいえず、合意が無効とされたり、訴訟までいかずともトラブルの原因となり得ます。そのため、最低限、サービス提供先の国の言語での翻訳は必要になると考えます。 |

②プライバシーポリシー

ECサイトの提供先の国の法に準じたプライバシーポリシーを作成する必要があります。当然、プライバシーポリシーを作成するだけではなく、現地法に応じた運用も必要になりますが、現地の当局の態度を見ながら、どの程度対応すべきか検討するものと思われます。

なお、個人情報については、現在その重要性が高まっており、各国・地域で独自のルールが次々と作られています。例えば、ヨーロッパのGDPR、アメリカ・カリフォルニア州のCCPA及びCPRA等が有名ですが、これらは事業者が当該国に法人を持たずとも適用される余地があります。そういった立法が世界各国でされているとすると、様々な法律が適用される可能性があり、何をどう対応すればよいかわからなくなります。考え方としては、サービスを提供している国・地域を限定している場合は、当該国・地域の現地法に基づく対応をすれば足りるものと思われます。一方、特に国・地域を限定せずにサービスを提供している場合、購入者の数、取引数、取引金額を見て、GDPR、CCPA及びCPRAの対応も考えるべきです。その場合でも、フルの対応ではなく、できる範囲で段階的に対応をしていくのが現実的なように思います。その他の国・地域の法律については、ケースバイケースで、今後の動向を見て判断ということになるかと思います。

③返品・返金ポリシー

先に述べた「(3)返品・返金条件」で説明した内容を規定することになります。「利用規約」に返品・返金条件を規定し、別途「返品・返金ポリシー」を設けないというやり方も考えられるところです。もっとも、返品・返金条件は、購入者にとって重要性が高く、発生する頻度も高いものになるため、分かりやすさ・明確さという観点からも、別途「返品・返金ポリシー」を用意するのがよいと思います。

5.おわりに

今回は第1回として、越境ECを行うための論点を網羅的に解説しました。検討すべき事項や作成すべき書面も多く、また、海外の現地規制は未知なうえに、調査には高額の費用がかかることが多く、ローンチ段階ですべての対応をすることは現実的ではありません。そうすると、専門家の意見を聞きながら、許容できるリスクとそうでないリスクを峻別し、ある程度メリハリをつけた対応が必要になります。GVA法律事務所では、越境ECに関するアドバイスも行っていますので、気軽にお問い合わせください。

第2回は化粧品・医薬品に焦点を絞った解説記事を掲載予定です。

※1 「平成22年度我が国情報経済社会における基盤整備」 (電子商取引に関する市場調査)の結果公表について(補足資料)

https://www.meti.go.jp/policy/it_policy/statistics/outlook/h22kouhyou-hosoku.pdf

※2 https://www.meti.go.jp/press/2023/08/20230831002/20230831002-1.pdf

※3 佐藤亘「越境EC&海外販売 攻略ガイドブック」(技術評論社、2017年)18頁

※4 日本・東京商工会議所「越境EC/海外販売の基礎知識」10頁

※5 同上13頁

※6 同上38頁

※7 海外にも日本と同様の規制があるとすれば、当該国の割賦販売法、特定商取引法に相当するルールに基づき、規制を課される可能性があります。しかし、当該規制を調査するには、相応のコストがかかりますし、また、立ち上げたばかりのECサイト事業者に対し、当該国の当局が厳しく執行することも考えにくいです。そういった事情を考慮して、どこまで調査、対応を行うかは、ケースバイケースと思われます。

※8 日本・東京商工会議所「越境EC/海外販売の基礎知識」39頁

※9 https://www.jetro.go.jp/world/qa/04A-010701.html

※10 ローマI規則第6条では、原則として消費者の常居所地法によることとされている;スイス国際私法第120条では、常に常居所地法によることとされている(櫻田嘉章・道垣内正人「注釈国際私法 第1巻」(有斐閣、2011年)253頁以下参照)