執筆:弁護士 早崎智久(メディカル・ビューティー・ヘルスケアチーム)

連載:薬機法とは ~薬機法の基本~

『第1回 薬機法の全体像』はこちらから

『第2回 「医薬品等」とは』はこちらから

『第3回 医薬品の販売と薬局 ① -医薬品の種類-』はこちらから

『第4回 医薬品の販売と薬局② -医薬品の販売と薬局-』はこちらから

『第5回 医薬品の製造販売① -全体像と製造販売業・製造業・製造管理-』はこちらから

『第6回 医薬品の製造販売② -医薬品の製造販売承認-』はこちらから

『第7回 製造販売後の医薬品 -医薬品の安全管理と有効性の再確認-』はこちらから

『第8回 医薬品情報の消費者への表示-医薬品の表示、添付文書、広告-』はこちらから

1.はじめに

GVA法律事務所では、メディカル、美容、ヘルスケア領域に関して専門チームを設け、各分野について多様なサポートをさせていただいております。

薬機法の基本に関する連載の第1回目では薬機法の全体像、第2回目では「医薬品等」の各内容をご説明しましたが、第3回目となる今回からは、医薬品の販売と薬局について、3回に分けて解説いたします。

2.医薬品の販売、薬局に関する法律

多くの方は、日々、「薬局」で、医薬品や化粧品、日用品を購入していると思います。この薬局について定めているのは薬機法であり、第3章全体を「薬局」として設けています。

医薬品を扱う薬剤師については薬剤師法がありますが、薬局に関する法律は薬機法だけです。そのため、薬機法を見れば、薬局に関する規制を理解することができます。

ところで、薬局に関する一般のイメージは、医薬品を買うところ、あるいは、医薬品を調剤してくれるところ、といったものかと思いますが、この第3章を見ても、医薬品の販売については記載がありません。つまり、「医薬品の販売をやってみたい」と検討している方がこれを見ても、よく分からないということになりそうです。

さらに、薬機法をよく見ると、薬局のほかに、「医薬品販売業」というものもあります。これは「薬局」とは別のものです。

すると、そもそも、私たちがよく利用する薬局というのは、薬機法の「薬局」なのでしょうか?「医薬品販売業」とはどのようなものでしょうか?街中でよく見かける「ドラッグストア」というのは薬局なのでしょうか?

このあたりを理解するには、薬機法の規制の枠組みを理解するのが早いです。

薬機法は、第1回目でご説明したように、医薬品などが人の生命や健康に大きな影響を与えうることから規制しています。そして、前回にご説明したように、医薬品の定義は幅広く、医薬品には様々な種類のものがあります。なかには、取扱いに注意が必要なものもあれば、比較的気軽に使用できるものもあります。このような医薬品の種類に合わせて、必要な規制をすれば、人の命や健康を守ることができます。

一般の方が医薬品に触れるためには、どこからか医薬品を買うことになりますが、薬機法は、この「販売」というタイミングでも、医薬品の種類に合わせて規制内容を分けています。

そのため、医薬品の販売という視点から、まずは、医薬品の種類を理解することが必要になります。

3.医薬品の種類

⑴ 医薬品の効能効果・作用の強さ、副作用の程度等による分類

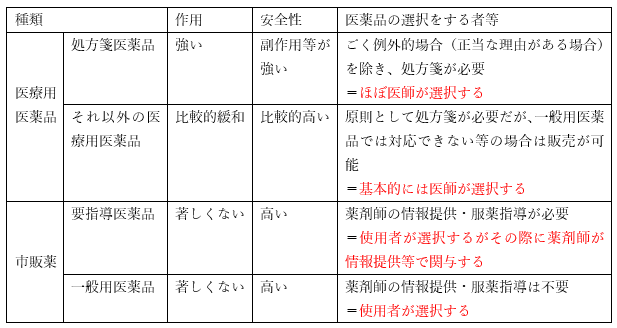

医薬品には様々な種類がありますが、効能効果・作用の強さ、副作用の程度等も様々ですので、その差に応じて分類がなされています。

まず、皆さんが、医薬品を受けとるのは、次の3つの場面になります。

① 病院などで診察を受けた後に窓口で受け取る場合(院内処方)

② 診察の後に処方箋をもらい、薬局で受け取る場合(調剤)

③ 薬局やドラッグストアなどで購入する場合 このうちの、①と②を「医療用医薬品」、③を「市販薬」(OTC医薬品)といいます。

そして、医療用医薬品は、処方箋医薬品とそれ以外の医療用医薬品の2つに分かれます。

「処方箋医薬品」は、薬機法第49条が「厚生労働大臣の指定する医薬品」と定めているもので、原則として処方箋がないと調剤・販売ができませんが、「正当な理由」がある場合は、処方箋がなくても販売できるものとされています。詳細は、通達(平成17年3月30日薬食発第0330016号)に記載されています。

一方、「処方箋医薬品」以外の医療用医薬品についても、通常は、処方箋に基づいて調剤販売されます。ただし、処方箋医薬品とは異なり、一般用医薬品では当該疾病に対処できないような場合は、処方箋なしでも調剤販売できるものとされています。

この処方箋が必要かどうかということは、言い換えると、使用する医薬品について、(患者(=使用者)ではなく)医師が選択(指定)するかどうか、ということです。

次に、市販薬には、要指導医薬品(薬機法第4条5項3号)と一般用医薬品(同項4号)の2種類があります。いずれも市販薬のため、基本的には、情報提供に基づいて各人の選択で使用するものですが、要指導医薬品の場合は、これに加えて、薬剤師が対面で情報提供と服薬指導をすることが必要になります。

※2種類の市販薬については次の⑵で詳細にご説明します。

すなわち、医薬品にも様々な種類のものがあり、作用の強さ、安全性(副作用の強さなど)も異なっているため、その性質に応じて分類されているのです。

この点については、医薬品の選択自体を医師らに委ねるものが、医療用医薬品であり、使用者に委ねるのが、市販薬だと理解すれば分かりやすいかと思います。つまり、私達が、基本的に自由に選んで購入できるのが市販薬、医師から指定されて購入するのが医療用医薬品ということになります。医薬品を大きく分けると、医療用医薬品と市販薬の2つに分かれるとイメージしていただければ問題ありません。

以上をまとめると、以下の表のとおりになります。

⑵ 販売方法、情報提供方法に応じた分類

次に、医薬品については、上記⑴のほか、販売方法、情報提供のあり方に応じて、別の分類もなされています。これがいわゆる「医薬品のリスクによる分類」というものです。

具体的には、上記⑴の市販薬について、①要指導医薬品と、一般用医薬品のうちの②第一類医薬品、③第二類医薬品、④第三類医薬品の4種類があり、上記⑴の医療用医薬品について、⑤薬局医薬品があります。

このような区別が設けられたのは、平成26年の薬機法(当時は薬事法)改正によります。それ以前は、インターネットなどによる医薬品の通信販売について、薬事法に関する省令である薬事法施行規則により厳しい規制が課せられていましたが、この規制が、最高裁判所で憲法違反とされたことを受け、改正されるに至りました。

以下、順番に説明します。

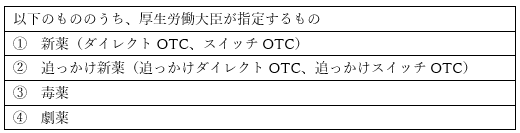

① 要指導医薬品(薬機法第4条第5項3号)

これは先に見たとおり「市販薬」のため、人に対する作用が緩和であり、使用者が自分で選択して(つまり、医師の指示によらず)使用するものですが、薬剤師による対面での情報提供・服薬指導が必要になるものです。

その上で、厚生労働大臣が指定するものが「要指導医薬品」になります。具体的には4種類の中から指定されますが、分かりやすく言えば、人に対する作用は緩和であるものの、新しい医薬品か毒薬・劇薬であるために薬剤師の対面での関与が必要なもの、となります。

以下、詳しく見ていきます。

ⅰ 作用が緩和な新薬(同号イ)

まず、新薬(新医薬品(ダイレクトOTC薬)と新一般用医薬品(スイッチOTC薬))です。この場合も、作用が強い場合は医療用医薬品になるので、作用が緩和な新薬、ということになります。

◎関連知識

ダイレクトOTC薬…最初から(ダイレクト)一般用医薬品として販売される医薬品

スイッチOTC薬…もともとは医療用医薬品だったが一般用医薬品として販売(スイッチ)されるようになったもの

作用が緩和な新しい薬でも、いきなり一般用医薬品に分類するのはリスクが大きいと判断されるものについては、安全性を判断するために一定の期間を設ける必要があり、そのために指定がなされることになります。具体的には、以下のようなプロセスを経て、一般用医薬品になります。

ダイレクト直後品目として新医薬品(ダイレクトOTC薬)が要指導医薬品に分類された場合、8年程度の安全性を評価するための期間(再審査のための調査機関)が設けられ、期間経過時点で一般用医薬品の第一類医薬品に移行させるかどうかの可否が判断されます。問題なければ第一類医薬品に移行することになり、さらに再審査の結果の評価の確定後に、第二類・第三類に移行させるかどうかが判断されます。

次に、スイッチ直後品目として新一般用医薬品(スイッチOTC薬)が要指導医薬品に分類された場合、3年程度の安全性を評価するための期間(安全性調査機関)が設けられ、こちらは経過時点で第一類医薬品に移行することになります。安全性調査の結果の評価の確定後、第二類・第三類に移行させるかどうかが判断されるのはダイレクトOTC薬と同じです。

ⅱ 追っかけ新薬(同号ロ)

これは、上記ⅰの新薬に関して安全性を評価するための期間が経過していない時点で、他の医薬品メーカーがこの新薬と同じ有効成分の医薬品について承認を得た場合です。追っかけダイレクト直後品目、追っかけスイッチ直後品目などと呼ばれます。分類の趣旨はⅰと同じです。

ⅲ 毒薬(同号ハ)

ⅳ 劇薬(同法ニ)

毒薬と劇薬が要指導医薬品に指定されることがあります。なお、毒薬は劇薬より毒性が概ね10倍程度強いものをいいます。また、これらは薬機法においてれっきとした医薬品です(医薬品に該当しない場合は、毒物・劇物といい、別の法律の適用対象になります。)。いずれも医薬品であるため、適切な使用をすれば安全で有用ですが、薬剤師の関与が必要とされています。

上記を踏まえ、厚生労働大臣の指定が告示されています。

以上をまとめると、以下の表のとおりになります。

◎要指導医薬品

② 一般用医薬品のリスク分類

一般用医薬品は、⑴で見たとおり、使用者が自由に選択できる(薬剤師の対面での関与も不要)なものです。そのため、リスクは低いものですが、その程度は様々ですので、3つに分類されています。

ⅰ 第一類医薬品(薬機法第36条の7第1項1号)

第一類医薬品は、一般用医薬品の中ではもっともリスクが高いとされているものですが、以下の2種類です。

ⅰ)作用が緩和な新薬

端的に言えば、これは、要指導医薬品のⅰと同じです。条文が非常に分かりにくいのですが、作用が緩和な新薬(ダイレクトOTC薬とスイッチOTC薬)は、本来は薬機法第36条の7第1項1号により「第一類医薬品」に分類されます。しかし、薬剤師の対面による関与が必要と判断されるものについては、厚生労働大臣の指定がなされますので、前述のように要指導医薬品になります。

そのため、薬剤師の対面での関与は不要と判断され、指定されなければ、条文通りに第一類医薬品になるはずですが、実際上は、ダイレクトOTC薬とスイッチOTC薬に関しては、全て当初は要指導医薬品に指定されていますので、最初から、この「指定」がなされずに第一類医薬品になるものは存在しません。

作用が緩和な新薬については、安全性を評価するための期間の後、要指導医薬品としての指定が解除されますので、本来の「第一類医薬品」に該当することになります。これを、「要指導医薬品から第一類医薬品への移行」と呼びます。

ⅱ)厚生労働大臣が指定する薬

こちらは、厚生労働省の告示として示されていますが、特に下記dについては数年ごとに改正されておりますので、注意が必要です。大枠は以下のものとなります。

a 追っかけダイレクトOTC薬であり、先行新薬の再審査期間+1年間を経過していないもの

b 追っかけスイッチOTC薬であり、先行新薬の調査期間+1年間を経過していないもの

要指導医薬品のⅰで見たように、新薬については、当初は要指導医薬品ですが、一定の期間経過後に、第一類医薬品に移行することがあります。追っかけ新薬についても同様ですので、ⅰ)とパラレルに考えれば問題ありません。

c 殺虫剤や殺鼠剤となる毒薬・劇薬

作用が緩和な毒薬・劇薬のうち、薬剤師の対面での関与が不要なものになります。

d 告示に一覧表として指定されるもの

令和4年4月1日現在、25品が指定されています。

ⅱ 第二類医薬品

第二類医薬品は、第一類医薬品と比較して、リスクが低いものとして、厚生労働大臣が告示で指定したものです。告示において多くのものが指定されていますが、その種類は以下のとおりになります。

ⅰ)毒薬・劇薬ではない殺虫剤・殺鼠剤(告示⑴)

ⅱ)外用(人の身体に使用しない)の殺菌消毒剤(告示⑵)

ⅲ)漢方処方医薬品・製剤(告示⑶)

ⅳ)無機薬品・有機薬品、生薬・動植物成分(告示⑷)

ⅴ)指定第二類医薬品(告示⑸)

ⅵ)体外診断用医薬品

ⅲ 第三類医薬品

第三類医薬品は、最も作用が緩和でリスクが小さなものですが、定義上も、上記でご説明した「第一類・第二類以外のもの」とされていますので、多くのものがこれに該当することになります。詳細なご説明は割愛します。

③ 薬局医薬品

最後は、薬局医薬品です。こちらは、前述のとおり、医療用医薬品のなかの分類になりますが、薬機法第4条5項2号では、以下のように定義されています。

薬局医薬品

=要指導医薬品及び一般用医薬品以外の医薬品(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。)をいう。 つまり、これまで順番に見てきた「要指導医薬品」「一般用医薬品」以外のものが、薬局医薬品になります。

こう見ると、「さっき、『医薬品は医療用医薬品と市販薬に分かれます」と説明してましたよね。そして、市販薬は、要指導医薬品と一般用医薬品のことを言うということでしたよね。すると、上の定義からすれば、『薬局医薬品』というのは、『医療用医薬品』と同じになりませんか?」と思う人がいると思います。

大まかにはそのとおりなのですが、実は、薬局医薬品は、医療用医薬品のほかに、例外的なものとして「薬局製造販売医薬品」が含まれます。

薬局医薬品 ① 医療用医薬品

② 薬局製造販売医薬品この「薬局製造販売医薬品」というのは、薬局製剤ともいわれますが、いわば、薬局の手作りの医薬品であり、医療用医薬品ではないので、処方箋は必要ありません。医薬品を製造することについては、別の機会に改めてご説明しますが、当該薬局が製造販売業の許可と製造販売承認を受ける必要があります。このため、厳密には、医薬品は、医療用医薬品、薬局製造販売医薬品、市販薬の3種類に分かれますが、薬局製造販売医薬品は、薬局で個別に製造されるものであり、他の医薬品のような意味で流通するものではありません。

※なお、薬機法では、「調剤された薬剤」という医薬品の概念も出てきますが、これについては、薬局に関する規制を見る時にご説明いたします。

4.まとめ

以上、今回は、医薬品の販売の観点から医薬品の種類をご説明しました。

今回のポイントは以下のとおりです。

① 医薬品の大きな分類

医師が選択する ⇒ 「医療用医薬品」

使用者が選択す ⇒ 「市販薬」

② 医療用医薬品の分類

基本的には処方箋が必要。例外を認める範囲の違いに応じて、「処方箋医薬品」と「それ以外の医療用医薬品」に分かれる。

③ 市販薬の分類

薬剤師の情報提供・服薬指導が必要 ⇒ 「要指導医薬品」 …新薬など

薬剤師の情報提供・服薬指導は不要 ⇒ 「一般用医薬品」

④ 一般用医薬品の分類

リスクに応じて、第1類~第3類に分かれる。

⑤ 薬局医薬品

医療用医薬品のほか、薬局の手作りの医薬品(薬局製造販売医薬品)がある。次回では、この医薬品の種類に応じ、医薬品の販売に関する規制を見ていきます。

連載:薬機法とは ~薬機法の基本~

『第1回 薬機法の全体像』はこちらから

『第2回 「医薬品等」とは』はこちらから

『第4回 医薬品の販売と薬局② -医薬品の販売と薬局-』はこちらから

『第5回 医薬品の製造販売① -全体像と製造販売業・製造業・製造管理-』はこちらから

『第6回 医薬品の製造販売② -医薬品の製造販売承認-』はこちらから

監修

弁護士 鈴木 景

(都内法律事務所からインハウスローヤーを経て、2017年GVA法律事務所入所。 スタートアップから大手上場企業まで、新規事業開発支援、契約書作成レビュー支援、株式による資金調達、M&AやIPOによるExitの支援など幅広く対応。 対応領域も、医療・美容に関する広告規制対応や、食品関連ビジネス、旅行関連ビジネス、NFT関連ビジネスと幅広い。)