執筆:弁護士 早崎 智久、弁護士 藤村 亜弥(メディカル・ビューティー・ヘルスケアチーム)

『連載:違反事例から学ぶ「メディカル・美容・ヘルスケアの広告規制」

第1回 ステルスマーケティング』はこちらから

『連載:違反事例から学ぶ「メディカル・美容・ヘルスケアの広告規制」 第2回 化粧品の口コミ広告』はこちらから

1.はじめに

本連載では、メディカル・美容・ヘルスケア分野の商品・サービスを取扱うにあたってどのような広告が違法とされ、どのようなサンクションが課されるのかについて、問題となった具体的な事例を元に、適用される法律及びそのサンクションを、定期的にご紹介いたします。

第3回目は、医薬部外品の広告に関して違反となった事例を扱います。

2.薬用歯磨き粉の違反事例

(1) 事例の概要

ある事業者が、薬用歯磨き粉の広告において、「この商品は、デンタルペーストでありながら、火傷・吹き出物・虫刺され・水虫・アトピー・単純ヘルペスなどの症状改善にも。」といった表現をしたところ、この広告が承認された効能効果を逸脱したとして、事業者が薬機法上の行政指導を受けました。

(2) 適用された法律

薬機法は、「何人も、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品の名称、製造方法、効能、効果又は性能に関して、明示的であると暗示的であるとを問わず、虚偽又は誇大な記事を広告し、記述し、又は流布してはならない。」(第66条第1項)と規定し、虚偽誇大広告を禁止しています。

また、薬機法は、「何人も、第14条第1項、第23条の2の5第1項若しくは第23条の2の23第1項に規定する医薬品若しくは医療機器又は再生医療等製品であって、まだ第14条第1項、第19条の2第1項、第23条の2の5第1項、第23条の2の17第1項、第23条の25第1項若しくは第23条の37第1項の承認又は第23条の2の23第1項の認証を受けていないものについて、その名称、製造方法、効能、効果又は性能に関する広告をしてはならない。」(第68条)と規定し、承認前の医薬品、医療機器及び再生医療等製品の広告を禁止しています。

薬機法に違反した事業者に対しては、行為の中止、その行為の再発防止策に関して必要な事項の公示又はその他公衆衛生上の危険の発生防止等の措置命令(第72条の5第1項)がなされる可能性があります。

また、令和3年8月1日の法改正により、違反行為によって得た売上に対して課徴金納付命令(第75条の5の2)がなされる可能性もあります。

さらに、第66条第1項又は第68条に違反した場合、2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金、又はその併科が課せられるおそれがあります(第85条第4号又は第5号)。

(3) 事例の解説

① 医薬部外品とは

まず、「医薬部外品」とは、以下のように定義されています(薬機法第2条第2項)。

第2条

2 この法律で「医薬部外品」とは、次に掲げる物であって人体に対する作用が緩和なものをいう。

一 次のイからハまでに掲げる目的のために使用される物(これらの使用目的のほかに、併せて前項第二号又は第三号に規定する目的のために使用される物を除く。)であって機械器具等でないもの

イ 吐きけその他の不快感又は口臭若しくは体臭の防止

ロ あせも、ただれ等の防止

ハ 脱毛の防止、育毛又は除毛

二 人又は動物の保健のためにするねずみ、はえ、蚊、のみその他これらに類する生物の防除の目的のために使用される物(この使用目的のほかに、併せて前項第二号又は第三号に規定する目的のために使用される物を除く。)であって機械器具等でないもの

三 前項第二号又は第三号に規定する目的のために使用される物(前二号に掲げる物を除く。)のうち、厚生労働大臣が指定するもの② 医薬部外品に対する広告規制

医薬部外品は、製造販売にあたり厚生労働大臣の許可が必要になります(薬機法第12条第1項)。

そして、医薬部外品は、効能効果に関して承認を得て初めて、広告においてかかる効能・効果を標ぼうすることができます(薬機法第14条)。

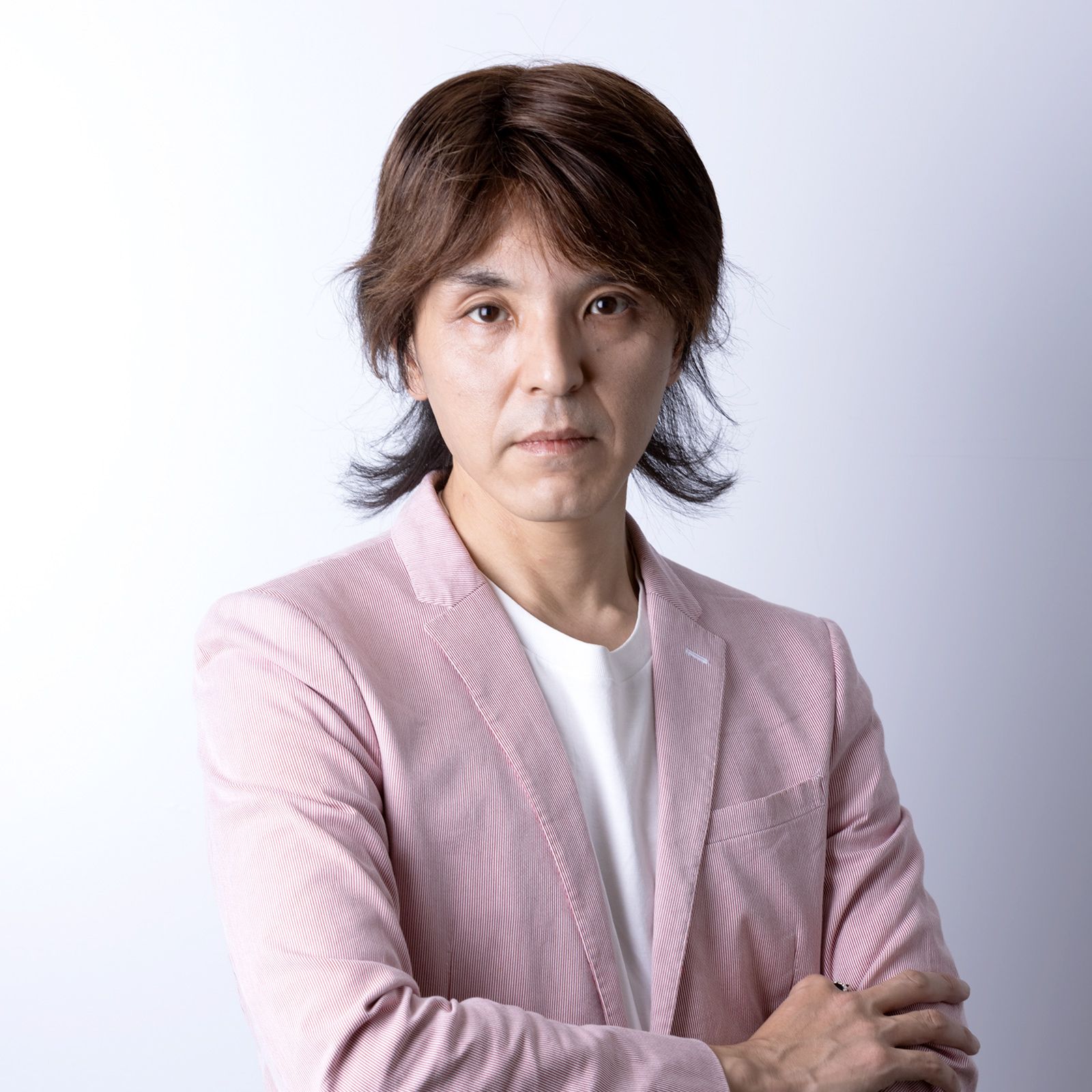

各医薬部外品が、どのような効能・効果を標ぼうすることができるのかは、それぞれの承認の範囲によって変わってきますが、医薬部外品の種類別に認められている効能効果の範囲は概ね以下のとおりとされています。

そのため、医薬部外品の広告をする場合は、その製品がどのカテゴリーの製品として承認されたものかと、承認された効能効果の範囲を意識して表示をする必要があります。

「厚生労働省医薬・生活衛生局 監視指導・麻薬対策課長 「医薬品等適正広告基準の解説及び留意事項について(薬生監麻発0929第5号)」」

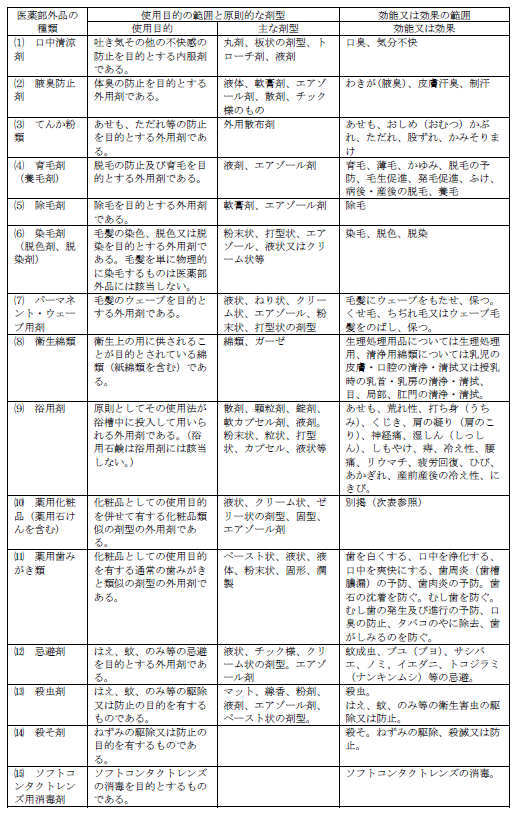

また、薬用化粧品(※「化粧品」とありますが、医薬部外品です。上記表⑽参照。)の効能・効果の範囲は概ね以下のとおりとされています。

「厚生労働省医薬・生活衛生局 監視指導・麻薬対策課長 「医薬品等適正広告基準の解説及び留意事項について(薬生監麻発0929第5号)」」

(注1)作用機序によっては、「メラニンの生成を抑え、しみ、そばかすを防ぐ。」も認められる。

(注2)上記にかかわらず、化粧品の効能の範囲のみを標ぼうするものは、医薬部外品としては認められない。

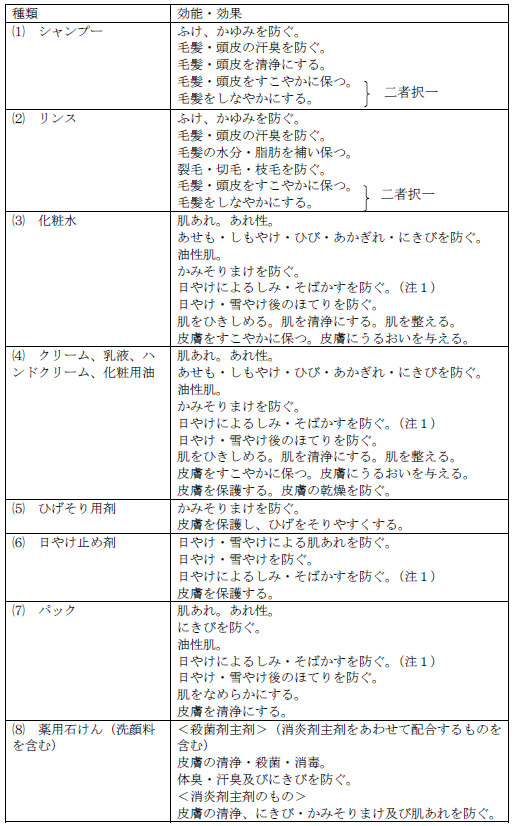

さらに、新指定医薬部外品の効能・効果の範囲は、概ね以下のとおりとされています。

「厚生労働省医薬・生活衛生局 監視指導・麻薬対策課長 「医薬品等適正広告基準の解説及び留意事項について(薬生監麻発0929第5号)」」

③ 本事例について

本事例では、薬用歯磨き粉の場合、歯を白くする、口中を浄化する、むし歯を防ぐ等の効能・効果が認められているだけであるにも関わらず、やけど、吹き出物、水虫等のその他の歯や口中環境に関係のない症状の改善にも効果がある旨を謳ったとして、薬機法第66条第1項及び第68条に違反するとされたものです。

やけど、吹き出物、水虫等の症状を改善するという効果は、医薬品に認められた効能・効果になりますので、この広告は、未承認の医薬品広告に該当します。

つまり、この広告では、

① 医薬部外品として承認された効能・効果以外を謳った広告であった

② 医薬部外品の効能・効果を超え、医薬品としての効能・効果を謳ったものになってしまった結果、未承認の医薬品に該当する広告であると判断された

として、違法広告となっていたものになります。

病気やケガなどに効果があるような広告は、医薬部外品のほか、化粧品や食品などで問題になることが多くあります。特に、化粧品や医薬部外品は、人の身体に直接使うという意味で医薬品と近い使用がなされることから、「症状を緩和させる」などといった表現になりがちです。そのため、製品の効能効果に関する表現をする場合は、許される範囲かどうかの確認が必要になります。これは、医薬部外品に限らず、気を付けるべきポイントになります。基本的に、医薬品以外では、病名などの表現は絶対にNGであると理解することが必要です。

なお、仮に、ある製品に、事実としてこれらの効果がある場合であっても、承認を受けていない以上は、表現できないので注意が必要です。

本事例は、「火傷」「水虫」「症状」などと疾病に当たるワードを多数使用し、それらの「改善」という医薬品としての効能効果を謳ってしまっており、典型的な違反事例と考えられます。

3.本事例から学ぶポイント

医薬部外品は、承認された効能・効果の範囲内でのみ標ぼうすることができる

医薬部外品において承認された範囲を超える効能・効果を謳った場合、未承認の医薬品の広告をしたとみなされるおそれがある

4.終わりに

商品やサービスについて適法に提供するためには、薬機法やその他の法律をきちんと把握し、遵守する必要があります。自社の商材がどの法律の適用を受けるのか、当該法律に違反しないためにはどのようなことに気を付ければいいのか、事業者の方々が気を付けるべきことはたくさんあります。

GVA法律事務所では、事業者において薬機法その他関連法規に違反しない広告物を作成するための体制整備のサポート、作成された広告表現に対する弁護士によるリーガルチェックの予防法務から、実際に違反してしまっていた場合の行政対応を含めた事後対応まで、全面的にサポートしておりますので、お気軽にお問い合わせください。

『連載:違反事例から学ぶ「メディカル・美容・ヘルスケアの広告規制」

第1回 ステルスマーケティング』はこちらから

『連載:違反事例から学ぶ「メディカル・美容・ヘルスケアの広告規制」 第2回 化粧品の口コミ広告』はこちらから

監修

弁護士 鈴木 景

(都内法律事務所からインハウスローヤーを経て、2017年GVA法律事務所入所。 スタートアップから大手上場企業まで、新規事業開発支援、契約書作成レビュー支援、株式による資金調達、M&AやIPOによるExitの支援など幅広く対応。 対応領域も、医療・美容に関する広告規制対応や、食品関連ビジネス、旅行関連ビジネス、NFT関連ビジネスと幅広い。)