執筆:弁護士 早崎 智久、弁護士 藤村 亜弥(メディカル・ビューティー・ヘルスケアチーム)

『連載:違反事例から学ぶ「メディカル・美容・ヘルスケアの広告規制」

第1回 ステルスマーケティング』はこちらから

1.はじめに

本連載では、メディカル・美容・ヘルスケア分野の商品・サービスを取扱うにあたってどのような広告が違法とされ、どのようなサンクションが課されるのかについて、問題となった具体的な事例を元に、適用される法律及びそのサンクションを、定期的にご紹介いたします。

第2回目は、化粧品の口コミ広告に関して違反となった事例を扱います。

2.大手ニュースサイトを運営する会社の子会社の違反事例

(1)事例の概要

令和3年、化粧品について「シミが消えた」といった架空の口コミを掲載する等して、虚偽広告を制作、配信していた事業者が薬機法上の再発防止を求める行政指導を受けました。

(2)適用された法律

薬機法は、「何人も、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品の名称、製造方法、効能、効果又は性能に関して、明示的であると暗示的であるとを問わず、虚偽又は誇大な記事を広告し、記述し、又は流布してはならない。」(第66条第1項)と規定し、虚偽誇大広告を禁止しています。

薬機法に違反した事業者に対しては、行為の中止、その行為の再発防止策に関して必要な事項の公示又はその他公衆衛生上の危険の発生防止等の措置命令(第72条の5第1項)がなされる可能性があります。

また、令和3年8月1日の法改正により、違反行為によって得た売上に対して課徴金納付命令(第75条の5の2)がなされる可能性もあります。

さらに、第66条第1項に違反した場合、2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金、又はその併科が課せられるおそれがあります(第85条第4号)。

(3)事例の解説

① 化粧品の定義

まず、「化粧品」とは、「人の身体を清潔にし、美化し、魅力を増し、容貌を変え、又は皮膚若しくは毛髪を健やかに保つために、身体に塗擦、散布その他これらに類似する方法で使用されることが目的とされている物で、人体に対する作用が緩和なものをいう。ただし、これらの使用目的のほかに、第一項第ニ号又は第三号に規定する用途に使用されることも併せて目的とされている物及び医薬部外品を除く」(第2条第3項)とされています。

② 化粧品に対する広告規制

まず、化粧品は一般化粧品と薬用化粧品に分別されます。この内、薬用化粧品とは、化粧品としての効能効果に加え、厚生労働省が指定する「有効成分」が配合されているものを指し、薬機法では「医薬部外品」として扱われています。そのため、ここでは、一般化粧品についてご説明いたします。

化粧品は、医薬品や医薬部外品と異なり、人体に対する効果が緩やかであるからこそ、比較的緩やかな販売要件となっています。

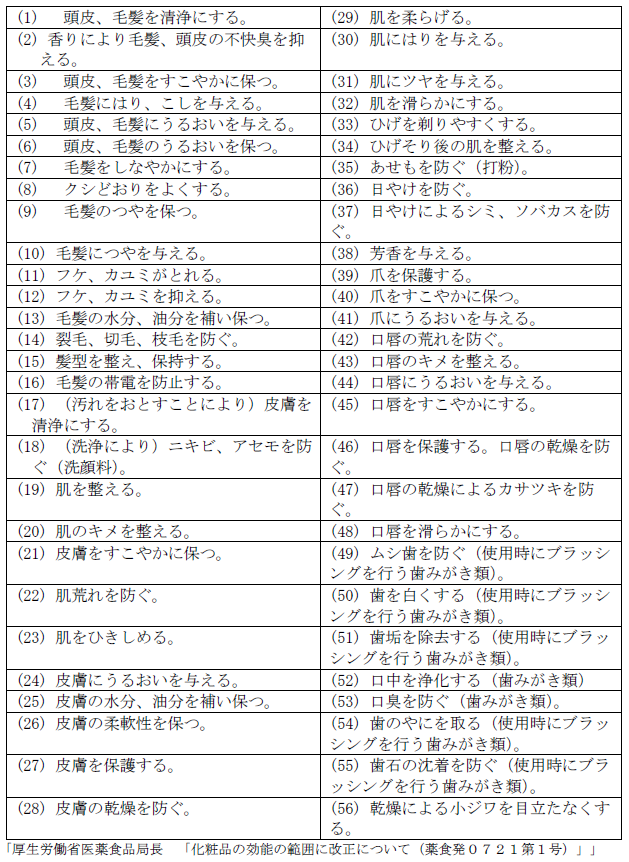

そのため、化粧品が謳える効能・効果は、以下の56種類に限定されています。

仮に一般化粧品に、実際に上記の56個以外の効果が認められる場合でも、そのような効果を謳うことは薬機法違反となります。たとえ、「※個人の感想です。」というような、打消し表現を付けたとしても適法になるものではありません。

③ 本事例について

本事例では、「シミが消えた」等の実際には存在しない架空の口コミを掲載したり、関係のない人の写真を使う等して虚偽の広告を配信した事業者に対し、再発防止を求める行政指導がなされました。

なお、本事例では「シミが消えた」という口コミは架空のものと認定されていますが、仮にこの効果効能が真実であったとしても、「シミが消える」という表現は、化粧品の効能・効果として認められた上記の56種類のうちには含まれておらず、謳うことが許されません。シミを消すのは、医薬品に認められた効能・効果になりますので、この広告は、未承認の医薬品広告にも該当します。

また、本事例の広告では、架空のものと認定されたものの、化粧品を使用した結果「シミが消えた」として口コミ広告するというのは、使用した人の「使用体験談」に関する広告になります。そして、医薬品等に関する適正広告基準では、化粧品の効能・効果に関する使用体験談は一切認められていません。

つまり、この広告では、

① 架空の口コミ、関係のない人の写真を掲載した広告をした点について、虚偽の広告であった

② 化粧品の効能・効果を超える医薬品としての効能・効果を謳ったものとして、未承認の医薬品に該当する広告であった

③ 口コミ(使用体験談)として効能・効果を謳ったものであった

として、3つの違法広告となっていたものになります。

なお、景表法とは異なり薬機法第66条は、主語を「何人も」としており、事業者以外でも規制の対象となります。昨今の、事業者がインスタグラマーなどの個人を使って広告を代行するような手法の場合、当該広告を行ったインスタグラマーなども薬機法上の規制の対象となります。

化粧品の場合、医薬品と比較しても種類が多く、世間でも多く流通していることに伴い、化粧品に認められた56種類以外の効果・効能を謳った広告が多数散見されます。直接広告をするインスタグラマーの方々やインスタグラマーに広告の依頼をする事業者の方にとっても、薬機法に違反しないよう適切な表現を選ぶことが重要です。

3.本事例から学ぶポイント

① 広告を依頼した事業者のみならず、インスタグラマーも薬機法上の規制の対象となる

② 化粧品に関して謳える効能・効果は56種類のみ

③ 使用体験談において効能・効果を謳うことは禁止されている

4.終わりに

商品やサービスについて適法に提供するためには、薬機法やその他の法律をきちんと把握し、遵守する必要があります。自社の商材がどの法律の適用を受けるのか、当該法律に違反しないためにはどのようなことに気を付ければいいのか、事業者の方々が気を付けるべきことはたくさんあります。

GVA法律事務所では、事業者において薬機法その他関連法規に違反しない広告物を作成するための体制整備のサポート、作成された広告表現に対する弁護士によるリーガルチェックの予防法務から、実際に違反してしまっていた場合の行政対応を含めた事後対応まで、全面的にサポートしておりますので、お気軽にお問い合わせください。

『連載:違反事例から学ぶ「メディカル・美容・ヘルスケアの広告規制」

第1回 ステルスマーケティング』はこちらから

監修

弁護士 鈴木 景

(都内法律事務所からインハウスローヤーを経て、2017年GVA法律事務所入所。 スタートアップから大手上場企業まで、新規事業開発支援、契約書作成レビュー支援、株式による資金調達、M&AやIPOによるExitの支援など幅広く対応。 対応領域も、医療・美容に関する広告規制対応や、食品関連ビジネス、旅行関連ビジネス、NFT関連ビジネスと幅広い。)