執筆:弁護士 吉岡 拓磨、マレーシア法弁護士 (Not admitted in Japan) Saiful Aziz(国際チーム)

『紛争事例で学ぶ国際紛争 vol.1 解決手段の検討』はこちらから

『紛争事例で学ぶ国際紛争 vol.2 管轄の検討』はこちらから

『紛争事例で学ぶ国際紛争 vol.3 準拠法の検討』はこちらから

『東南アジア諸国の民事訴訟手続 vol.1 タイの民事訴訟手続』はこちらから

これまで、『紛争事例で学ぶ国際紛争 vol.1 解決手段の検討』から『紛争事例で学ぶ国際紛争 vol.3 準拠法の検討』にて、紛争解決手段の検討や、どの国のどの機関で紛争を解決すべきかといった点について概観しました。

今回は、もしマレーシアの裁判所で紛争解決する場合を想定して、マレーシアにおける民事訴訟手続について概観します。

第1 マレーシアの裁判所

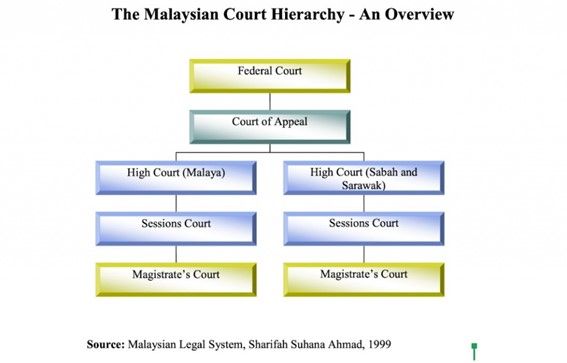

マレーシアの裁判所は、連邦裁判所(Federal Court)を頂点として、控訴裁判所(Court of Appeal)、高等裁判所(High Court)、初級裁判所(Sessions Court)、治安判事裁判所(Magistrate’s Court)によって構成されています。

第一審裁判所は、基本的に初級裁判所と治安判事裁判所のどちらかになります。民事事件に関しては、訴訟物の価額が10万リンギットを超えない場合は、治安判事裁判所の管轄となり、訴訟物の価額がそれ以上の場合については、初級裁判所が第一審の管轄裁判所となります。

第2 民事訴訟の第一審手続きの流れ

1. 2種類の民事訴訟手続の存在

マレーシアでも、日本と同様、民事訴訟の第一審手続は、原告が訴訟を提起することにより開始します。

ただし、マレーシアの場合、日本と異なり、「当事者間に事実関係についての重大な争いがあるかどうか」によって、手続が2種類に分かれます。事実関係についての重大な争いがない場合には、事実関係について重大な争いがある場合の訴訟よりも簡便な手続によることとしているのです。

なお、本当に「当事者間に事実関係についての重大な争いがあるかどうか」は、実際に訴訟が始まって被告の主張を聞いてみるまでわかりません。そのため、この基準を正確に表現すると「原告が、当事者間に事実関係についての重大な争いがあると考えているかどうか」という基準であるといえます。つまり、原告が、前例や法的経験に基づき、重大な争いがあるかどうかの方針を検討した上で、どちらの手続で訴訟を開始するかを決定することができます。仮に原告が事実関係について争いがないと判断して訴訟を開始した場合であっても、裁判所が事実関係について争いがあると判断した際には、裁判所が原告に対し、訴訟手続を変更するよう指示します。

2. 当事者間に事実関係についての争いがある場合

(1) 全体的な流れ

当事者間に事実関係についての争いがある場合、第一審の全体的な流れは以下のようになります。そしてこれが、第一審の基本的・原則的な流れとなります(以下、便宜的に「通常手続」といいます。)。

原告による訴訟提起

被告による答弁書の提出(反訴があれば反訴の提出)

第1回事件整理手続(Case Management)

弁論手続(Pleading)

公判前事件整理手続(Pre-Trial Case Management)

審理手続(Trial)

判決

(2) 原告による訴訟提起

原告は、訴訟を提起するときに裁判所に提出すべき書類は、次の2つです。

Writ of Summons(以下、便宜的に、「召喚状」と言います。)

そして、この書面は、裁判所から被告に送達されます。

ア 召喚状

召喚状は、裁判所が当事者を裁判所に呼び出すための書面です。

そのため、請求の内容や、請求を基礎付ける事実関係等を記載します。この記載は、被告が何をどのような根拠に基づき請求されているか理解できる程度に明確であることが要求されます。また、(原告の想定する)被告が裁判所に出廷すべき日も記載します。

原告は、オンライン上で、あるいは、裁判所に持参することにより召喚状を提出できますが、郵送で提出することはできません。

なお、原告は、原告の住所を召喚状に記載しなければなりません。原告の住所がマレーシア国内にない場合、原告は、原告に代わって書類を受領するマレーシア国内に住所を有する誰か(個人でも法人でも可)を代理人として指定し、その代理人の住所等を召喚状に記載しなければなりません。

(3) 被告による答弁書の提出

召喚状等を受け取った被告は、反論を記載したStatement of Defence(以下、便宜的に「答弁書」といいます。)を裁判所に提出します。

また、原告に対して何か請求したいことがあれば、答弁書の提出と同時に、請求内容を記載したCounterclaim(以下、便宜的に「反訴状」といいます。)を提出します。

答弁書や反訴状の提出期限は、次のいずれかのうち遅く到来する日から14日以内とされています。

原告が召喚状に記載した、被告が訴訟の準備を済ませて裁判所に出廷できるようになる見込日

召喚状等が被告に送達された日

当事者は、裁判所に対して、提出期限の延長を申請することができ、裁判所がその裁量により、提出期限の延長を認めるか否かを決定します。実務では、複雑な案件であれば、裁判所が提出期限の延長を認めることが一般的です。

いずれにしても、あまり時間的な余裕がないため、速やかに答弁書等を作成して提出することが大切です。

ただし、次項で述べる弁論手続の中で、より詳細に主張を展開していくことも可能ですので、答弁書等では概括的な主張をするにとどめるという場合も少なくありません。

(4) 第1回事件整理手続(Case Management)

事件整理手続は、当事者の主張等について整理し、審理計画等を策定するための手続きです。開催は必須ではなく、裁判所の裁量により、随時開催されます。

裁判所は、一般的に、召喚状が裁判所に提出された日から30日後頃(答弁書等が提出された直後頃)に、第1回目の事件整理手続を開催します。

この第1回目の事件整理手続において、裁判所と当事者は、次回の期日の時期について協議します。

(5) 弁論手続(Pleading)

被告から答弁書等が提出された後は、弁論手続という当事者の主張を交換する手続に進みます。

この手続では、当事者双方が、相手方の主張に対する反論書を交互に1回ずつ提出します。具体的には、まず、原告が、答弁書(及び反訴状)に対する反論書を提出し、その反論書に対して被告がさらに反論書を提出するのです。

このように交互に反論を展開するという形式は、日本の訴訟手続と類似しています。

しかしながら、まず、実務的には、反論書を提出できる回数が1回に限定されているという点で違いがあります。(ただし、場合によっては、公判前事件整理手続の中で反論書を提出できることがあります。)また、反論書の提出期限が、相手方からの反論書(答弁書や反訴状を含む)の送達を受けた日から14日以内とあらかじめ決まっている点でも違いがあります。

なお、提出期限までに反論書が提出されなければ、自動的に、その時点で弁論が終結したものとして扱われ、以後、反論書を提出することができなくなります。そのため、適切にスケジュール管理を行うことが極めて重要となります。当事者は、裁判所に対して、提出期限の延長を申請することができ、裁判所がその裁量により、提出期限の延長を認めるか否かを決定します。

(6) 公判前事件整理手続(Pre-Trial Case Management)

弁論手続が終結すると、裁判所は、公判前事件整理手続を開催します。公判前事件整理手続は、裁判所書記官によって実施されるのが通常です。実務的には、3段階に分けて公判前事件整理手続が実施され、案件が複雑な場合には、裁判官が最後の段階公判前事件整理手続に参加します。

この手続では、それぞれの主張を踏まえた争点の確認がおこなわれるとともに、提出する書証、書証の提出期限、申請する証人、いつ、証人尋問の日程などが協議され、次に控える審理手続のスケジュールが決定されます。

また、当事者は、裁判所に対して、文書開示を求め、裁判所が文書開示命令を発することがあります。

なお、日本では、訴状、答弁書、準備書面といった主張書面の提出とともに書証を提出していきます。しかしながら、マレーシアにおける召喚状による訴訟手続の場合、公判前事件整理手続の中で初めて当事者が提出する予定の書証が明らかにされ、その後、提出期限に従って提出されます。

(7) 審理手続(Trial)

審理手続では、まず、当事者双方の提出した書証の取調べが行われます。

証拠の取調べが終わると、証人尋問が実施されます。

証人尋問の方法は日本と同様であり、証人ごとに、証人尋問を申請した当事者が主尋問を行い、相手方が反対尋問を行い、裁判所が追加で補充尋問を行う、という流れとなるのが一般的です。

(8) 判決

審理手続が終わると、裁判所が、判決を下します。

通常、審理手続の終了時から約1〜3ヶ月後に判決が下されます。

(9) 和解協議

なお、裁判所は、随時、当事者に対して、和解による解決を提案することができます。

和解による解決の提案をするかどうかは裁判所次第ですが、多くの事件で、事件整理手続時や公判前事件整理手続時に和解による解決の提案がされます。

もし当事者双方が和解での解決に前向きであれば、和解協議を行うための期日が設けられます。

3. 当事者間に事実関係についての争いがない場合

(1) 全体的な流れ

当事者間に事実関係についての重大な争いがない場合、第一審の全体的な流れは以下のようになります。全体として、より簡略な手続となっています(以下、便宜的に「簡易手続」といいます。)。

原告による訴訟提起

事件整理手続(Case Management)

弁論手続(Pleading)

公判前事件整理手続(Pre-Trial Case Management)

審理手続(Trial)

判決

(2) 原告による訴訟提起

原告は、訴訟を提起するときに裁判所に提出すべき書類は、次の2種類です。

Originating Summons(以下、便宜的に「簡易手続申立書」といいます。)

Affidavit(以下、便宜的に「宣誓供述書」といいます。)

簡易手続では、裁判所が簡易手続申立書等を被告に送達することはありません。原告自身が、裁判所の準備する簡易手続申立書等の写しを被告に送達することが必要です。

ア 簡易手続申立書

簡易手続申立書の記載事項は、召喚状の記載事項と同様です。

イ 宣誓供述書

宣誓供述書は、召喚状による訴訟手続における訴状に相当と同様に、請求の内容や請求を基礎付ける事実関係等が記載されます。

しかしながら、この宣誓供述書は、訴状と異なり証拠の一つとして扱われます。また、その作成者である原告は、記載内容が真実であると宣誓しなければなりません。

事実関係に争いがない場合、原則として、原告は口頭で証言しないことが前提となっていますので、宣誓供述書は口頭による証言の代わりに利用されます。そして、その真実性を担保するために当事者による宣誓が必要となります。

(3) 簡易手続の流れ

被告が、簡易手続申立書に意義を申し立てた場合には、通常手続と同様の手続が実施されます。具体的には、事件整理手続(Case Management)、弁論手続(Pleading)、公判前事件整理手続(Pre-Trial Case Management)、審理手続(Trial)が実施され、判決がなされます。

なお、被告が事実関係に重大な争いがあると考える場合、被告は、この手続中でその旨を裁判所に伝え、通常手続へと切り替えてもらうよう口頭で申し出ることも可能です。そして、もし裁判所が被告の申出を認めれば、通常手続へと切り替えられます。

仮に被告が意義を申し立てなかった場合には、裁判所が審理をして、判決を下します。

4. 第一審に要する平均時間

第一審に要する期間は、約6~12ヶ月です。

ただし、通常手続だけに限ると約6ヶ月から1年間が平均的であり、簡易手続だけに限るとは約3ヶ月から9ヶ月が平均的です。

ただし、現在、マレーシアにおける民事訴訟手続は、裁判官の不足や事件数の増加などといった理由により滞りがちであると言われています。そのため、上記の平均的な期間よりも長期化する可能性も否定できません。

第3 手続上で用いられる言語

訴訟手続にて用いられる言語は、原則的にマレー語です。

しかしながら、英語の使用も許容されており、例えば、提出する書面を全て英語で作成したり、英語で記載されている書証をマレー語に翻訳せず提出したり、証人尋問を英語で行ったりすることも可能です。

第4 保全手続

マレーシアにも、日本と同様、保全手続があり、一般的に利用されています。

マレーシアにおける最も典型的な保全手続は暫定的差止命令です。

これは、財産の移動や処分を暫定的に禁止する命令であり、例えば、預金の凍結や、不動産の売買等の禁止などが含まれます。

原告として訴訟提起する場合には、あわせて、保全手続の申立ても検討すべきでしょう。

第5 強制執行

マレーシアにも、日本と同様、強制執行手続があり、一般的に利用されています。

強制執行の種類ないし方法も日本と類似しており、預金口座の差押え、不動産の強制競売などがあります。もっとも、強制執行すべき財産は判決債権者自身が見つけなければならないというハードルが存在する点も、日本と同様です。

なお、マレーシアでは、判決債務者召喚手続という種類の強制執行も存在します。これは、裁判所に判決債務者を呼び出してもらい、裁判所からあらためて支払等を命じてもらう強制執行の方法です。判決債務者がこの裁判所からの命令に反して支払等をしない場合は、法廷侮辱罪として刑事処罰を受けるおそれがありますので、処罰のおそれというプレッシャーにより支払等の実現を目指す方法であるといえます。

第6 紛争解決手段としての訴訟手続の適合性

一般的に、マレーシアにおける訴訟手続は、透明性や公平性が担保されていると言われており、信頼度は高いといえます。また、訴訟手続中で英語を使用することも可能です。そのため、我々日本人にとっても利用しやすく、信頼のおける紛争解決手段であると言えるでしょう。