『連載:国際商事仲裁の利活用 第1回 国際仲裁とは』はこちらから

『連載:国際商事仲裁の利活用 第2回 機関仲裁とアドホック仲裁』はこちらから

1 はじめに

国際仲裁は、仲裁判断を下すことで紛争を解決する制度です。その意味では、裁判所の判決により紛争を解決する訴訟制度と本質的には同様です。そのため、仲裁手続の流れは、基本的に訴訟手続の流れと大きく異なるものではありません。もっとも、仲裁手続の中には、訴訟手続と異なる手続も存在し、当該手続を理解しておく必要があります。

そこで、本稿においては仲裁手続の一般的な流れについて解説していきます。なお、前回の記事で、仲裁には機関仲裁とアドホック仲裁の2つがあることを解説しましたが、実際に行われている仲裁のほとんどが機関仲裁です。そのため、本稿の解説は、機関仲裁の一般的ないし平均的な手続を念頭に置くものとします。

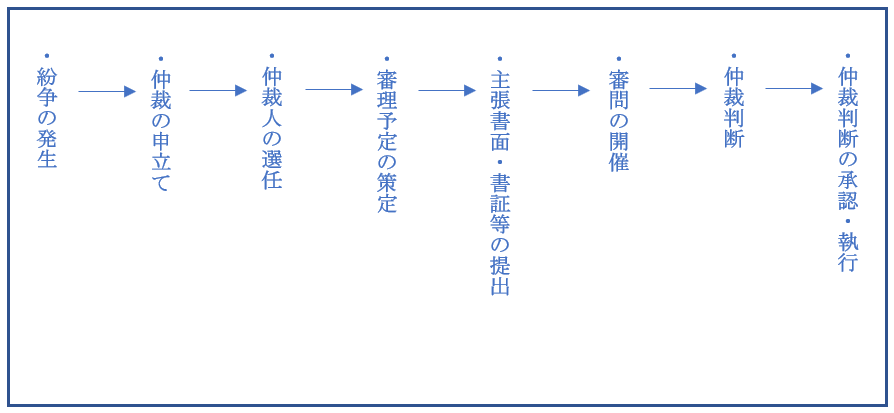

2 仲裁手続の流れの概要

一般的な国際仲裁の流れは以下のようになっています。

仲裁手続は大きく分けて、以下の3つのフェーズに分けることができます。

フェーズ1:仲裁申立てから仲裁人の選任まで

フェーズ2:審理予定の策定から書面提出まで

フェーズ3:審問の開催から仲裁判断まで

フェーズ1では、仲裁人の選任等に関する手続が進められます。紛争に関する主張・立証あるいは証拠収集に入る前の準備段階です。

フェーズ2では、当事者の主張・立証あるいは証拠収集に関する手続が進められます。

フェーズ3では、審問が行われ、最終的な仲裁判断が示されることになります。

それでは、フェーズごとに、各手続の概要を解説していきます。

3 フェーズ1

(1)仲裁合意

仲裁手続は、仲裁手続を利用することについて、当事者の合意があることが前提となります。このような合意を仲裁合意といい、仲裁合意がなければ、仲裁手続を進めることはできません。そのため、仲裁手続を利用するためには、最初に、当事者間で仲裁合意をすることとなります(紛争が発生してからこのような合意をすることは困難である場合も多いため、取引開始時に取り交わす取引基本契約書等の中で、予め合意しておくことが大切です)。

裁判所による訴訟ではこのような合意は不要であり、いつでも利用できますが、仲裁手続の場合は仲裁合意が必要不可欠なのです。

なお、仲裁合意については、第4回の記事において、解説します。

(2)仲裁申立て

仲裁手続は、仲裁申立書の提出によって始まります。

紛争が発生した場合、紛争を解決したい当事者の一方(申立人)は、仲裁合意により合意した仲裁機関に申立書を提出します。

申立書に記載すべき事項は、各仲裁機関が定める仲裁規則に定められています。例えば、日本の仲裁機関であるJCAA(一般社団法人日本商事仲裁協会)の商事仲裁規則第14条第1項では、申立書に必ず記載すべき事項として、以下の事項が挙げられています。

紛争をこの規則による仲裁に付託すること

援用する仲裁合意(仲裁人の数、仲裁人の選任方法、仲裁地及び仲裁手続に用いる言語の全部又は一部につき当事者間に合意がある場合には、かかる合意を含む。)

当事者の氏名、名称、住所及びその他の連絡先

代理人を定める場合、その氏名、住所及びその他の連絡先

請求の趣旨

紛争の概要

請求を根拠づける理由及び証明方法

申立書は、相手方となる当事者(被申立人)にも送付されます。被申立人への送付者は仲裁機関によって異なります。仲裁機関が送付することとしている仲裁機関もあれば、申立人自身が被申立人に直接送付することとしている仲裁機関もあります。

被申立人が申立書を受領した後、被申立人は、申立書に対する回答書(答弁書)を提出することとなります。答弁書の提出期限も仲裁規則に定められており、JCAAの商事仲裁規則第18条1項では、JCAAによる仲裁申立ての通知を受けてから4週間以内とされています。

答弁書に記載しなければならない事項も仲裁規則に定められています。例えば、以下のとおりです(JCAA商事仲裁規則第18条1項)。

当事者の氏名、住所、被申立人のその他の連絡先

代理人を定める場合、その氏名、住所、その他の連絡先

答弁の趣旨

紛争の概要

答弁の理由及び証明方法

「答弁」とは、要するに、申立人の主張を認めるか争うか、争うとすれば反論の内容、といった意味です。また、逆に、申立人に対して請求すべきものがある場合には、その請求を併せて行うこともできます。

なお、当事者は、この申立段階で、仲裁機関に対し、仲裁機関の管理料金(手数料)や仲裁人報酬等のための予納金を納める必要があります。

(3)仲裁人の選任

その後、フェーズ1にて、仲裁人の選任が行われます。

仲裁人の人数は、通常1名又は3名であり、当事者が人数を決定します。仲裁人の人数について当事者間での合意がない場合や当事者間での合意ができない場合は、仲裁規則に従って、仲裁人の人数が決定されます。仲裁規則では、仲裁人の人数は原則的に1名、仲裁機関が適切と考える場合など例外的に3名と規定されているのが一般的です。

仲裁人の人数が決定すれば、仲裁人を誰にするかを決定します。訴訟手続においては、当事者が裁判官の選任に関与することはありません。一方、仲裁手続においては、当事者が仲裁人の選任手続に関与することができ、これは仲裁手続の大きな長所の一つと言えます。仲裁人が1名の場合、当事者の合意により仲裁人を選任します。当事者の合意が成立しない場合には、仲裁機関が仲裁人を決定します。仲裁人が3名の場合、各当事者が1名ずつ仲裁人を選任し、選任された2名の仲裁人が残りの1名を選任するのが基本的な選任手続になっています。なお、仲裁人により構成される判断機関を「仲裁廷」と呼んでいます。

各仲裁期間は、仲裁人候補者のリストを持っています。当事者は、そのリストの中から、仲裁人を選任することも可能です。

4 フェーズ2

(1)審理予定の策定

訴訟では、審理予定(審理のスケジュール)が策定されることはほとんどありません。他方、仲裁手続では、審理予定が策定されるのが一般的です。

仲裁人が選定され、仲裁廷が構成されると、仲裁廷と当事者とで審理予定が策定され、計画的に審理が進められます。どこまで審理予定を策定するかは事案ごとに異なりますが、おおよそ、(a)誰が、いつまでに、どのような書面や証拠を提出しなければならないか、(b)いつ、証人尋問を実施するか、(c)いつまでに仲裁判断を行うか、といった事項について予定が組まれ、その予定に従って審理が進められるのです。審理予定として定められる項目の例は、具体的には、以下のようなものになります。

① 管轄の争いに関するもの

・当事者からの書面の提出期限

・管轄の有無に関する仲裁判断の期限等

② 紛争についての主張に関するもの

・当事者からの書面の提出期限等

③ 紛争についての立証に関するもの

・文書提出を要求する期限

・証人の陳述書の提出期限

・専門家証人の意見書の提出期限等

④ 審問に関するもの

・審問の日程

・審問で反対尋問を希望する証人を指定する期限

・審問後に最終主張書面を提出する期限等

⑤ 仲裁判断に関するもの

・仲裁判断の期限等

(2)主張書面・書証等の提出

仲裁手続における主張書面は、仲裁廷の判断、当事者の合意、若しくは審理予定に従って、提出が求められます。この点、仲裁規則等には主張書面に関する詳細な定めが置かれているわけではなく、事案ごとに柔軟な手続が進められることになります。主張書面の提出回数の典型例は、申立人による提出が2回、被申立人による提出が1回です。まず申立人が主張書面を提出し、被申立人がこれに反論する主張書面を提出し、申立人がこれに再度反論する主張書面を提出するのです。

仲裁廷は、当事者に対して、主張書面を提出する前後に、証拠の提出を求めることが一般的です。証拠の提出に関する手続についても、仲裁規則等に詳細な定めがあるわけではありません。当事者は、主張書面の提出と同様に、仲裁廷又は当事者の合意に従って、証拠を提出することになります。

なお、この主張書面や証拠の提出と関連する手続として、争点整理があります。争点整理とは、当事者間に争いのある点を整理する手続であり、当事者が何について主張立証しなければならないか、仲裁廷が何について精査・評価しなければならないかを明確化する手続です。争点整理が行われるかどうか、いつ行われるかは事案により異なりますが、申立書や答弁書のみが提出されているだけの早い時期に争点整理がされることもあれば、主張書面の提出が全て完了した段階で争点整理がされることもあります。

(3)審問の開催

これまでの手続を経て、主張や証拠が整理されると、文書以外の証拠である「証人」を尋問するために、審問が開催されることになります。当事者の合意や仲裁廷の判断により審問が開催されない場合もありますが、多くの場合、審問が開催されています。また、審問の開催前には、より効果的・効率的に審問を進めるため、各証人の記憶・認識をまとめた書面である「陳述書」を提出することが一般的です。なお、審問は原則として、非公開で行われます。

審問は、まずopening statementsと呼ばれる冒頭陳述から始まります。冒頭陳述では、各当事者が、主張内容と審問における立証内容を説明します。冒頭陳述の際に、仲裁人から質問が投げかけられ、当事者や代理人とやりとりを行うことがあります。このやりとりには、審問が実施される前に共通認識を形成する機会を設けるという意義があります。

審問のメインとなる尋問の方法については、仲裁廷が中心となって質問する方法と当事者や代理人が中心となって質問する方法があります。当事者らが中心となって質問する方法が採用されることが多いですが、この方法であっても仲裁廷が途中で介入して質問をしたり、当事者らの質問が終わった後に補充的に質問したりすることが許されています。また、当事者らが中心となって質問する方法の場合、主尋問を行い、その後相手方当事者らが反対尋問を行います。主尋問はすでに提出された陳述書に代替されることがありますが、完全に省略されるわけではなく、短時間での主尋問が行われることが一般的です。

すべての尋問が終了すると、closing statementsと呼ばれる最終弁論が行われます。また、この最終弁論の代わりに、最終主張書面を提出する場合もあります。

5 フェーズ3

審問手続が終結すると、仲裁廷は、仲裁判断を下します。これは、仲裁手続における判決に相当するものです。訴訟と異なり、仲裁手続には上訴がなく一審限りで終了するので、仲裁判断が下されたことによって仲裁手続は全て終了します。

仲裁規則に仲裁判断を下す期限が定められていれば、仲裁廷は定められた期限までに仲裁判断を下す必要があります。一方、仲裁規則に期限が定められていなければ、仲裁廷の裁量によって仲裁判断が示されることになります。ただし、前述のとおり、審理スケジュールとして、仲裁判断を下す期限が事前に決定されることもあります。

なお、前述のとおり、仲裁手続には上訴がありません。しかしながら、仲裁判断を取り消しうる事由や、仲裁判断の執行を拒絶できる事由がある場合には、例外的に、仲裁判断の取消し等を求めてさらに争うこともできます。ただし、そのように取消し等を求めることができる事由は、仲裁合意がそもそも無効であったことや、仲裁判断の内容が公の秩序や善良な良俗に反していることなどに限られています。事実認定や法令の適用の妥当性の問題は含まれていないため、これらについて再び争うことはできません。

6 仲裁判断の承認・執行

仲裁判断が下された後、当事者は、仲裁判断に基づき強制執行(仲裁判断の承認・執行)を行うこともできます。この手続は、強制執行を行う国の法律に従って進められます。例えば、日本では、裁判所に対し、仲裁判断の執行決定を申し立て、その後、強制執行を申し立てることになります(日本仲裁法第45条、46条)。

7 簡易手続(迅速手続)

簡易手続(迅速手続)とは、通常の仲裁手続よりも、簡易迅速に仲裁手続を進める制度です。その具体的な要件や内容は、各仲裁規則で定められています。それぞれの仲裁機関により制度設計は異なりますが、一般的には、簡易手続を利用できる請求額に上限が設定されていたり、当事者の合意が必要とされていたりします。

簡易手続の一般的な特徴としては、仲裁人の人数を1名とすること、主張書面の提出回数の制限、当事者の合意がある場合の書面審理の採用(審問をしない)、短期間の仲裁判断等があります。

例えば、JCAAでは、紛争金額が3億円以下の場合、又は当事者が迅速仲裁手続の利用を合意した場合に、迅速仲裁手続を利用できることとされています。この手続では、仲裁人は原則的に1名とされ、原則的に書面のみで審理し、仲裁廷が成立してから6か月以内(紛争金額が5000万円以下の場合は3か月以内)に仲裁判断が下されることとされています。なお、日本での訴訟は平均的に1年半〜2年を要し、上訴がされるとさらに長期化するので、訴訟と仲裁の手続終了までの期間は、特に簡易手続利用時には、大きく異なることとなります。

8 まとめ

以上のとおり、今回の記事では、仲裁手続について、おおまかながら概観しました。

実際に仲裁を申し立てる場合、あるいは、申し立てられる場合、当事者として考慮すべきことは少なくないですが、一般的な仲裁の流れを理解しておくことは、最適な紛争解決の方法、最適な主張立証の方法を検討するために重要です。

本稿が、国際的な紛争が発生した場合の紛争解決手段を適切に選択し、また、仲裁手続を利用する場合の手続のイメージを持つためのご参考となれば幸いです。

『連載:国際商事仲裁の利活用 第1回 国際仲裁とは』はこちらから

『連載:国際商事仲裁の利活用 第2回 機関仲裁とアドホック仲裁』はこちらから

監修

弁護士 藤江 大輔

(GVA法律事務所入所以来、スタートアップから上場企業まで幅広い規模のIT企業に対して法務サービスを提供し、企業の法務体制構築、ファイナンス支援、バイアウト支援等を行う。また、教育系スタートアップ企業の執行役員に就任し、社内の立場から同社のバイアウトを支援するなど、総合的な法務サービスを提供する。 GVA Law Office (Thailand) Co., Ltd.代表に就任後は、日系IT企業を中心としてタイにおける事業創出支援に従事する。)