1 はじめに

現在、日本での少子高齢化や市場の飽和が進んでいることを背景に、グローバルな展開を目指す日本企業が増加していることは言うまでもありません。日本に進出してきた海外企業と日本企業との取引も日常茶飯事に行われています。グローバルな取引の中で、紛争の発生を完全に予防することは現実的に難しく、紛争が法的手続にまで発展した場面を理解しておく必要があります。世界では、国際的な紛争を解決するため、グローバルなビジネスに適した迅速で自由度の高い国際仲裁制度が古くから利用されています。しかしながら、国際仲裁は、日本企業が慣れ親しんできた手続ではなく、仲裁制度を経験したことのある日本企業は極めて少ないのが現状となっています。

このような現状を踏まえ、これから複数回に渡り、日本企業が理解しておくべき国際仲裁制度に関する基本的な事項を解説していきます。

2 国際仲裁の概要

国際仲裁とは、国際的な取引等を巡る紛争の解決手段の一つです。

仲裁と聞くと、仲介人が当事者の間に入って両者を取りなし、話し合いによって紛争を解決するイメージを抱くかもしれません。しかしながら、法的な意味での仲裁は、少し違います。法的な意味での仲裁は、紛争の解決を当事者が選任した第三者(仲裁人)の判断に委ねる制度です。つまり、裁判手続における裁判官と同じように、仲裁人がどちらの言い分が正しいか審理します。そして、裁判手続における判決と同じように、仲裁人の結論(仲裁判断)が示されます。

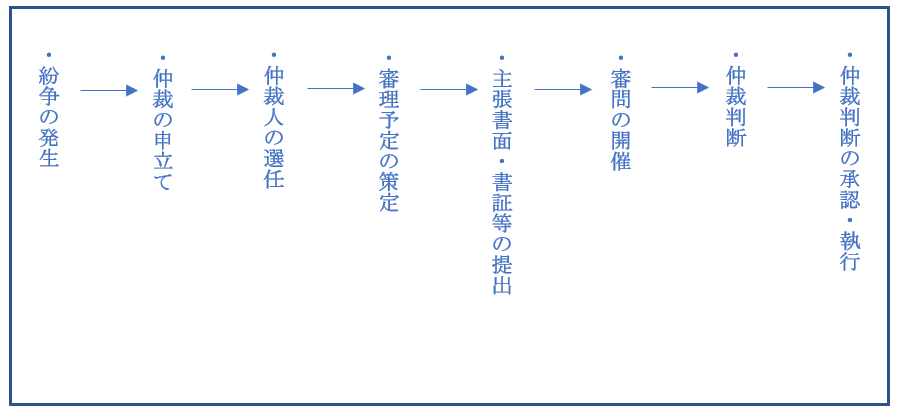

一般的な国際仲裁の流れは以下のようになっています。

各手続については、今後の連載記事において詳しく解説していきますが、今回の記事では、仲裁手続と裁判手続との比較を通じて、国際仲裁の特徴を解説します。

3 裁判手続の問題点

いうまでもなく、裁判手続は紛争を解決するための有効な手段です。しかしながら、こと国際紛争において、裁判手続は必ずしも最適な解決手段といえない場合があります。その問題点としては、例えば、以下のものが挙げられます。

(1)手続と言語

裁判手続においては、一般的に、当事者が手続や言語を選択することはできません。そのため、外国で裁判をする場合には、不慣れな手続や言語によらざるをえない場合があり、その国の手続に精通し、その国の言語を話せる現地弁護士を準備する必要が生じます。

(2)中立性・公平性・司法の質

日本では司法制度が十分に確立、機能しています。そして、裁判官の中立・公平な判断を期待できます。

ところが、世界には、司法制度が十分に発達、機能していない国が数多く存在します。また、当事者は裁判官を選択できませんが、国によっては裁判官の腐敗や汚職という問題があります。くわえて、判断するのが裁判官ではなく地元の市民となる場合もあります(陪審制)。そのため、相手方の国で裁判を行う場合、裁判の中立性・公平性が期待できず、相手方にとって不当に有利な判断になるのではないという懸念が生じかねません。

中立性・公平性が問題とならない場合であっても、そもそも現地の裁判官や弁護士が紛争となっている分野の商慣習に通じていないなど質が高くない、判例の蓄積や公開が不十分であるなどの事情により、想定しているように裁判手続を行うことができない場合もあります。

(3)事件終了までの期間

日本の裁判では、国際紛争のように複雑であったり様々な知識や資料が必要であったりする紛争の場合、裁判が開始されてから第一審判決が出るまで2年程度はかかります。控訴や上告によりさらに裁判が続く可能性があります。

また、世界には、日本よりも裁判に長い期間を要する国が数多く存在します。例えば、フィリピンでは、裁判開始から第一審判決まで平均3〜5年かかりますし、10年近くかかることもあります。フィリピンも三審制ですので、控訴や上告がされれば、さらに長い期間を要します。

(4)公開

裁判手続においては、裁判官を説得して勝訴判決を得るため、様々な事実を主張したり、証拠を提出したりすることになります。そして、ときには、企業秘密に関する事実や証拠を開示する必要に迫られることもあります。ところが、裁判手続は原則的に公開されるため、裁判を通じて企業秘密が外部に漏洩するリスクが存在します。

(5)強制執行

一般的に、裁判をする大きな目的の一つは、勝訴判決を得て、相手方の財産に強制執行を行えるようにすることです。

しかしながら、勝訴判決を得たとしても、判決の効力は原則として裁判所が属する国においてのみ認められ、別の国では効力が認められません。つまり、判決に基づいて強制執行できるのは、原則として、その国の中に存在する財産だけなのです。

そのため、強制執行を試みる場合には、その財産のある国で裁判をして判決を得るか、又は、その国の裁判所から外国で得た判決を承認してもらう(その国の判決と同様の効力を持つものと認めてもらう)ことが必要となります。

もっとも、外国の判決が当然に承認されるわけではありません。外国の判決を承認しない国もありますし、仮に承認する可能性があるとしても、その要件は様々です。

そのため、判決を得た後、いざ強制執行しようとしても、強制執行できなかったり、手続的コストがかかったりするリスクが存在します。

4 国際仲裁の長所

上述の問題点を踏まえると、裁判手続は、国際紛争の解決手段として必ずしも最適とはいえない場合があります。

しかしながら、国際仲裁では、上述の裁判手続の問題点を軽減・解消できます。

(1)広範な当事者自治

仲裁手続においては当事者自治が広く認められています。つまり、当事者間の合意によって様々なことを決定できます。例えば、ディスカバリーの有無等どのような手続で審理するか、手続で使用する言語、仲裁人の人数、仲裁人についての一定の要件を求めるか否か等です。

(2)中立性・公平性・司法の質

当事者は仲裁人を自ら選任することが可能なため、紛争となっている案件において求められる専門的知識を有する仲裁人を選任することが可能です。

例えば、仲裁人の人数を1人と合意している場合には、当事者間の合意により仲裁人を選任し、仲裁人が3人である場合には、それぞれが1人を選任し、その2名が残りの1名を決めるといった選任方法がとられます。

相手方が選任した仲裁人の中立性・公平性に問題があると考えられる場合には、仲裁人の交代を申し立てることもできます。

したがって、中立性・公平性や質に関する懸念が、裁判手続に比べて比較的少ないといえます。

(3)事件終了までの期間

仲裁は、一般的に、裁判手続よりも短期間で終了します。例えば、日本の仲裁機関であるJCAA(日本商事仲裁協会)のウェブサイトによると、2012年から2021年にJCAAで行われた全ての仲裁の平均手続期間は、12.5ヶ月です。紛争金額が比較的少額な事件(5000万円以下)に限ると、平均手続期間は、4.8ヶ月です。つまり、仲裁は、裁判よりも短期間で終了する傾向にあるといえます。

また、仲裁は、控訴や上告という不服申立手続がなく一審制です。例外的に裁判所に対して仲裁判断の取消しを求めることができますが、取消しを求めることができる理由は限られています。この点からも、仲裁のほうが裁判手続よりも短期間で終了しうるといえます。

(4)非公開

仲裁は非公開の手続です。そのため、第三者が仲裁手続を膨張したり、事件記録を閲覧したりすることができず、企業秘密が漏洩するおそれは比較的少ないといえます。

もっとも、当事者が必ず守秘義務を負うとは限りませんので、相手方が外で仲裁の中であらわれた情報等について他者に開示する可能性はあります。ただし、相手方と相互に守秘義務を負うことを合意しておく、仲裁人から守秘義務に関する命令を出してもらう等の対応により、これを防止する途はあります。

(5)強制執行

まず、仲裁判断は、確定判決と同じ効力を有します。そのため、仲裁判断がされた国の中での強制執行が可能です。

また、仲裁に関しては、外国仲裁判断の承認および執行に関する条約(「ニューヨーク条約」)という多国間条約が存在し、現在日本を含め160ヶ国以上が加盟しています。ニューヨーク条約は、外国仲裁判断を拘束力のあるものとして承認し、執行することを規定しており(第3条)、仲裁判断は一定の執行拒否事由がない限り承認し、執行されるものと規定しています(第5条)。つまり、加盟国の裁判所では、他の加盟国内で出された仲裁判断の承認を受けられるのです。そのため、仲裁判断は、裁判所における判決に比べて、外国の裁判所で承認され、執行できる可能性が高いといえます。

5 国際仲裁の問題点

上述のとおり、国際仲裁には様々な長所があります。

しかしながら、裁判と比較して長所ばかりであるというわけでもありません。国際仲裁の問題点としては、例えば、以下のものが挙げられます。

(1)合意の必要性

紛争を仲裁により解決するためには、当事者間で、紛争を仲裁によって解決することを合意しなければなりません。裁判であれば、当事者が一方的に開始できますが、仲裁は必ず当事者間の合意が必要となるのです。

いざ紛争が生じてからでは、このような紛争解決手段に関する合意を円滑に取り交わすことができないかもしれません。そのため、例えば、取引基本契約書の中に、紛争を仲裁によって解決することを合意しておく(仲裁条項を入れておく)など、当事者の関係が円満な時点で、予め合意しておくことが重要となります。

(2)不服申立て

上述のとおり、仲裁では、仲裁判断に対して不服を申し立てることができる場面が極めて限定されています。

裁判であれば、判決に納得できなければ上訴して再度の審理を要求できますが、仲裁の場合、仲裁判断に納得できなくても、再度の審理を要求することは困難です。

もっとも、仲裁では仲裁人を自ら選任できますので、信頼の置ける仲裁人を選任することにより、最終的に勝つにせよ負けるにせよ、ある程度納得できる判断となる可能性は大きいです。

(3)コスト

裁判所は国によって運営されており、裁判官の給与も国から支払われています。そのため、裁判をする場合、当事者は所定の裁判手数料を納めれば足り、施設の利用料や裁判官の人件費などといった費用まで負担する必要はありません。

しかしながら、仲裁の場合、仲裁を行う施設の利用料や仲裁人の報酬など仲裁に必要な費用を全て、当事者が負担しなければなりません。そのため、仲裁に要する費用は、裁判に要する費用よりも高額化する可能性があります。

もっとも、上述のとおり、多くの事案で、仲裁のほうが裁判手続よりも早期に終了することが見込まれます。また、国によっては、裁判手続の中でディスカバリー等の広範な文書開示手続が行われます。そのため、代理人に支払う費用という面から見れば、裁判よりも仲裁の方が低額に抑えられる場合もあります。

6 まとめ

以上のとおり、今回の記事では、仲裁について、裁判手続と比較しながら概観しました。

仲裁は、裁判手続よりも絶対的に優れている手続というわけではありません。しかしながら、数多くの長所を備えている手続であり、想定される紛争や取引相手の国によっては、積極的に利用を検討すべきものといえます。

そのため、仲裁の概要を理解し、仲裁という選択肢もあると頭に入れておくことは、国際的な取引におけるリスク管理の一部として極めて有益です。

今後、仲裁手続についてより詳しく解説する連載記事も投稿する予定ですので、そちらもぜひご参照ください。

監修

弁護士 藤江 大輔

(GVA法律事務所入所以来、スタートアップから上場企業まで幅広い規模のIT企業に対して法務サービスを提供し、企業の法務体制構築、ファイナンス支援、バイアウト支援等を行う。また、教育系スタートアップ企業の執行役員に就任し、社内の立場から同社のバイアウトを支援するなど、総合的な法務サービスを提供する。 GVA Law Office (Thailand) Co., Ltd.代表に就任後は、日系IT企業を中心としてタイにおける事業創出支援に従事する。)