NFT連載記事「弁護士がNFTを発行して分かったこと」

『第1回 NFTと法律』はこちらから

『第2回 法律事務所が何をNFTにするか』はこちらから

1.まずは販売方法を日本国内プラットフォームに設定

NFTの販売は大きく分けて、取引当事者間で個別に取引をする方法、NFTプラットフォーム上で取引する方法という2つの方法があります。

取引当事者間で個別に取引をする場合は取引相手をどうやって見つけるか?といった課題があり、現在のNFTの販売の大半はNFTプラットフォーム上でおこなわれているため、弊所のNFT販売も、NFTプラットフォーム上でおこなうことにしました。

NFTプラットフォームとして有名なものとして最初に候補にあがったものは、OpenSeaやRaribleといった海外企業が運営しているプラットフォームでした。

とはいえ、前回記事でお伝えしたとおり、弊所で生成・販売するNFTは日本語で書かれた法務記事であるため、想定購入者は日本語を読むことができる企業(の担当者)となります。このような想定購入者をターゲットにしている以上、上記の海外NFTプラットフォームではなく、日本国内のNFTプラットフォームで販売するという方針が適切だという結論になり、日本国内のNFTプラットフォーム上での販売を検討し始めました。

日本国内のNFTプラットフォームとしては、CoinCheck NFT、Adam byGMO、SBINFT Market、NFT Studio、ユニマ等様々なものがあります。実に数十社におよぶ企業がNFTプラットフォームを運営していることは純粋に新たな発見でしたが、比較的知名度が高く、利用者の多いサービスを当初の検討対象と設定しました。

2. NFT販売にプラットフォームを利用することの意味の検討

(1)NFTを販売することの意味

NFTの多くはインデックスデータとメタデータが記録されたトークンです。ですので、NFTを販売するということは、これらのデータが記録されたトークンを移転する、という合意にすぎず、必ずしもコンテンツの所有権や、著作権をはじめとする知的財産権の移転を意味するものではありません。

そのため、NFTの販売に伴うコンテンツの所有権や知的財産権の処理については何らかのルール設定が必要となります。このルール設定は、一般的にはプラットフォームの利用規約の定めに従うか、個別に当事者間の合意に従うか、2つのパターンが存在します。

(2)プラットフォームの利用規約の重要性

NFTの販売に限らないですが、(例えばAmazon等の)プラットフォーム上で何らかの取引をおこなう場合、販売価格等以外の細かな条件については、取引の当事者はプラットフォームの利用規約に示されている条件に従うことになります。当事者が個別の取引ごとに条件を設定することは多くないように思われます。

そのため、NFTの販売においてもプラットフォームを利用しておこなう以上、当該プラットフォームの利用規約が所有権や知的財産権の取扱いについてどのような条件を設定しているか、その上で、当事者間で個別の合意を設定できるかという点をまず確認する必要があります。

3.国内主要PFの利用規約を調べてみた

(1)法務記事NFT販売を念頭にした検討ポイント

弊所が生成・販売しようとしたNFTは、法務記事です(前回記事参照)。法務記事をNFTにするという性質上、下記の点について検討が必要でした。

法務記事はデジタルデータであるため所有権は発生しない

主に著作権の権利処理はどのように設定されるか

・著作権が譲渡されるのか

・コンテンツの利用に関するライセンスが付されるのか

・著作者人格権の行使は制約されるのか等二次流通時のロイヤリティはどうなるか

閲覧制限をかけるといったことは可能なのか等

そのため、プラットフォームの利用規約上、これらの権利処理についてどのように定められているのかを確認する必要がありました。

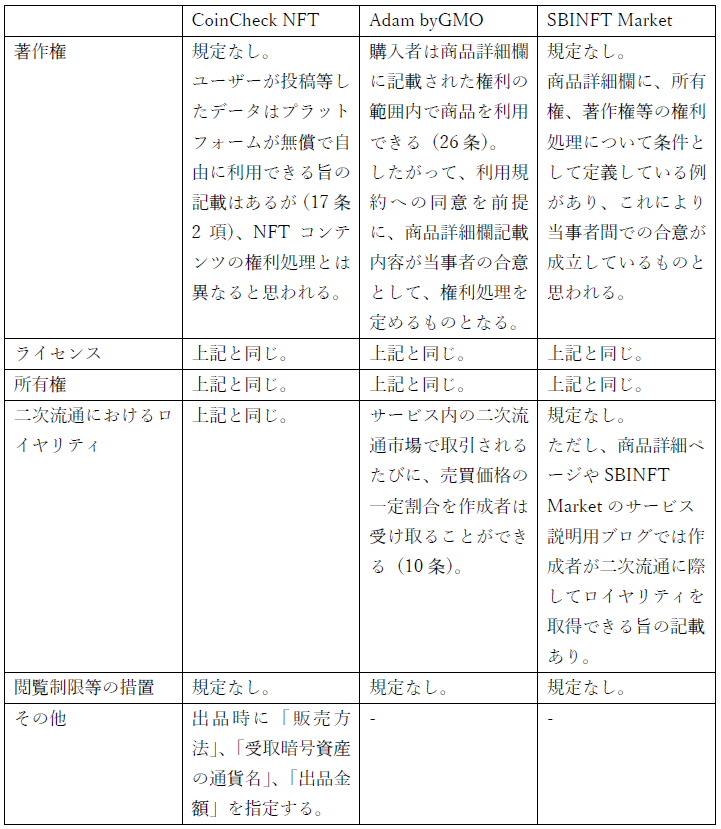

(2)法務記事販売を念頭にした国内プラットフォームの利用規約比較

比較する利用規約については国内プラットフォームの大多数を検討しました。以下では大手プラットフォームの利用規約の比較を図で示しています。

(3)国内プラットフォームの利用規約比較の結果

上述のとおり、主に著作権の権利処理(著作権が譲渡されるのか、ライセンスが付されるのか、著作者人格権の行使は制約されるのか等)がどのようになるか、という観点から各サービスの利用規約を確認しましたが、利用規約上で明確にこれらを定めているものはありませんでした。

一方で、商品詳細欄記載の内容に従うとしている場合(Adam byGMO)や、特に定めはないまま商品詳細欄記載に権利処理について記載がされている場合(SBINFT Market)があることを確認しました。これらは商品詳細欄記載の内容をもって当事者間での合意が成立しているという整理になるものと思われます。

その意味では、各社で大きな違いはないように思われました。もっとも、利用規約上は明確に権利処理が定められていない以上、商品詳細欄記載の内容によっては著作権の譲渡が意図せず発生してしまったり、二次流通以降において権利関係が不明確になってしまったりする可能性がある点は懸念点として残ります。

4.国内プラットフォームは手続面のハードルがあり断念

以上のように、国内プラットフォームの利用規約を比較した結果、著作権等の権利処理の観点からは、弊所が法務記事をNFT化することについて障害はないように判断していました。

もっとも、検討した各NFTプラットフォームでは、NFTの販売にあたり、アカウント審査という手続が発生し、弊所が法務記事をNFT化して販売するには少し手続面でのハードルが高いと判断しました。このような事情で国内プラットフォームでの販売は断念しました。

結果として、OpenSea上でNFTを販売することになりましたが、OpenSeaの利用規約の内容等については次回記事で詳細に説明いたします。

NFT連載記事「弁護士がNFTを発行して分かったこと」

『第1回 NFTと法律』はこちらから

『第2回 法律事務所が何をNFTにするか』はこちらから

監修

弁護士 熊谷 直弥

(2012年の弁護士登録以来、一貫して企業法務を扱う。中小企業から上場企業まで広く担当し、契約法務、人事労務、紛争、渉外法務、商標等で研鑽を積む。2019年GVA法律事務所入所後、スタートアップ企業の法務支援に注力し、IPOやその先の成長までの伴走を複数経験。顧問先スタートアップSaaS企業の監査役を務める。 所内のWEB3チームのリーダーとして、NFT関連ビジネスや暗号資産、STO、その他トークンビジネス等の研究及び実務を対応。NFT書籍の監修の他セミナー等でのNFTに関する情報発信も多数。)