執筆:弁護士 阿久津 透( AI・データ(個人情報等)チーム )

2023年に施行される法律のうち、企業法務に影響が大きいものをピックアップしてその概要をご紹介します。

各トピックの詳細をご覧になりたい方は今後追加していくリンク先の記事もあわせてご覧ください。

1.会社法関係

(1)株主総会資料の電子提供制度(会社法)

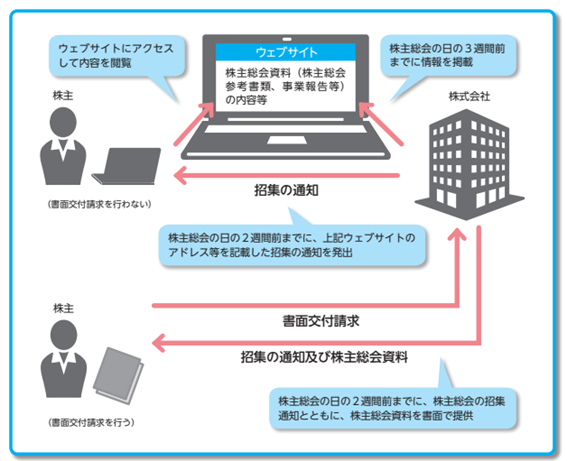

令和元年の会社法改正の際に創設された株主総会資料の電子提供制度の運用が、令和5年3月1日以降に開催される株主総会から適用されます。

これまではインターネット等を用いて株主総会資料を株主に提供するためには、株主の個別の承諾が必要でしたが、この制度により、株主総会資料を自社のホームページ等のウェブサイトに掲載し、株主に対してそのウェブサイトのアドレス等を書面により通知することによって、株主総会資料を提供することができるようになりました。

上場企業等の振替株式を発行する会社においては、この電子提供制度を利用しなければならないので、これから上場を目指す企業もこの対応を意識して上場後にスムーズに対応できるようにしておく必要があります。

(出典:法務省パンフレット(令和4年9月施行部分)4頁)

(2)有価証券報告書等の記載事項の追加(企業内容用の開示に関する内閣府令等)

令和4年6月に公表された金融審議会ディスクロージャーワーキング・グループ報告において、「サステナビリティに関する企業の取組みの開示」、「コーポレートガバナンスに関する開示」等に関して、制度整備を行うべきとの提言がなされたことを踏まえて、有価証券報告書及び有価証券届出書(以下「有価証券報告書等」)の記載事項についての改正がされました。

この改正は、令和5年3月31日以後に終了する事業年度に係る有価証券報告書等から適用されます。

これにより、有価証券報告書等に「サステナビリティに関する考え方及び取組」の記載欄を新設し、「ガバナンス」及び「リスク管理」については必須記載事項となり、「戦略」及び「指標及び目標」については重要性に応じた記載が求められるようになりました。

この改正では、人材の多様性の確保を含む人材育成の方針や社内環境整備の方針及び当該方針に関する指標の内容等も必須記載事項となっており、サステナビリティ情報の「記載欄」の「戦略」と「指標及び目標」において記載をすることが求められます。

また、女性活躍推進法等に基づき、「女性管理職比率」、「男性の育児休業取得率」及び「男女間賃金格差」を公表している会社及びその連結子会社に対して、これらの指標を有価証券報告書等においても記載が求められます。

『有価証券報告書におけるサステナビリティ開示基準の改正について』はこちらから

2.資金決済法関係

令和4年6月3日に成立した「安定的かつ効率的な資金決済制度の構築を図るための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律」により、ステーブルコイン、銀行等による取引モニタリング等の共同化、高額かつ譲渡可能な電子マネーに関する改正が行われました。

これにより、ステーブルコインの仲介業者の登録制や、高額のチャージや移転が可能な前払式支払手段の発行者に対する届出や本人確認の義務化といった制度が新設されています。

(参照:金融庁説明資料)

3.労働法関係

(1)賃金のデジタル払い(労働基準法施行規則)

企業の労働者への賃金の支払いは、通貨での直接払いか、銀行その他の金融機関の預金又は貯金の口座への振込みでしか行うことができませんでした。

直近の法改正では、キャッシュレス決済の普及や送金サービスの多様化が進む中で、資金移動業者の口座への資金移動を給与受取に活用するニーズも一定程度見られることも踏まえて、使用者が労働者の同意を得た場合に、一定の要件を満たすものとして厚生労働大臣の指定を受けた資金移動業者の口座への資金移動による賃金支払、いわゆる賃金のデジタル払いができるようになりました。

令和5年4月1日から、資金移動業者が厚生労働大臣に指定認定を行うことができるようになりますので、その認定がされ次第、事業者はデジタル払いに必要な手続きをとっていくことになります。

(参照:「資金移動業者の口座への賃金支払(賃金のデジタル払い)について」)

(2)時間外労働の割増賃金率の中小企業への適用(労働基準法)

これまで、月60時間超の時間外労働に対する割増賃金率は、大企業は50%だったのに対し、中小企業は25%となっていました。

これが、令和5年4月1日から、中小企業も50%に引き上げられます。令和5年4月1日から労働させた時間について割増賃金の引き上げ対象となります。

(参照:厚生労働省「時間外労働の上限規制」)

(3)男性の育児休業取得等の公表(育児介護休業法)

育児介護休業法の改正により、常時雇用する労働者数が1,000人超の事業主には、毎年1回男性の育児休業等の取得状況を公表することが義務付けられます。

この改正は令和5年4月1日から施行されます。

(参照:「育児・介護休業法について」)

(4)女性活躍推進法

男女間の賃金格差の更なる縮小を図るため、令和4年7月8日に女性活躍推進法に関する制度改正がされました。

この改正法では、情報公表項目に「男女の賃金の差異」を追加するともに、常時雇用する労働者が301人以上の一般事業主に対して、当該項目の公表が義務づけられることとなりました。

該当する企業は、各事業年度が終了し、新たな事業年度が開始した後、速やかに公表する必要があり、この場合の「速やかに」とは各事業年度が終了した後、おおむね3か月以内とされています。

(参照:厚生労働省「女性活躍推進法特集ページ(えるぼし認定・プラチナえるぼし認定)」)

4.情報通信関係

(1)電気通信事業法

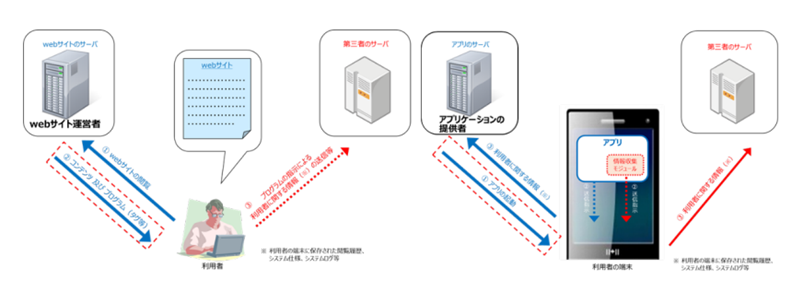

令和5年6月16日から施行される改正電気通信事業法では、新たに情報送信指令通信に関する規制が加わっています。クッキー規制やターゲティング広告規制と言われている改正がこの規制になります。

ウェブサイトやアプリでサービスを提供している事業者の方のほとんどは、アクセス解析や広告配信のために、そのウェブサイトやアプリの中に情報収集モジュールやタグ等を設置し、ユーザーの端末情報をユーザー以外の者に送信しているかと思います。今回の規制は、このようなユーザーの情報端末をユーザー以外の者に送信する際の通知事項等に関するものになっています。

(出典:プラットフォームサービスに関する研究会「第二次とりまとめ」)

『改正電気通信事業法とは?ターゲティング広告やアクセス解析に与える影響と事業者の対策①―規制の概要―』はこちらから

『改正電気通信事業法とは?ターゲティング広告やアクセス解析に与える影響と事業者の対策②―規制が適用される事業者の範囲―』はこちらから

『改正電気通信事業法とは?ターゲティング広告やアクセス解析に与える影響と事業者の対策③―規制の対象となる情報送信―』はこちらから

『改正電気通信事業法とは?ターゲティング広告やアクセス解析に与える影響と事業者の対策④―規制が適用されない情報送信―』はこちらから

『改正電気通信事業法とは?ターゲティング広告やアクセス解析に与える影響と事業者の対策⑤―事業者が対応すべき事項―』はこちらから

(2)CPRA(カリフォルニア州プライバシー権法)

カリフォルニア州消費者プライバシー法(California Consumer Privacy Act、CCPA)は、アメリカのカリフォルニア州で2018年6月に制定された包括的な個人情報保護法制です。カリフォルニア州外の企業であっても、CCPAの「事業者(Business)」に該当する場合には適用対象となっています。このCCPAは、すでに施行されていますが、2023年からは、このCCPAを強化したCalifornia Privacy Rights Act(CPRA)が施行されます。

5.消費者法関係

2023年6月1日から施行される改正消費者契約法では、契約を取り消すことができる類型の追加や、免責の範囲が不明確な条項の無効、事業者の努力義務の拡充といった改正がされています。

事業者が利用規約を作成する際には、その中で免責条項を設けていることがほとんどかと思いますが、今回の改正により無効となるおそれはないかといった自社の取引内容について一度見直す必要があります。

(参照:消費者庁「消費者契約法及び消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律の一部を改正する法律(令和4年法律第59号)(消費者契約法関係)等について」)

6.道路交通法

2023年4月1日から、道路交通法の改正により、いわゆるレベル4の自動運転が、一定の条件の下で可能になります。

レベル4に相当する、運転者がいない状態での自動運転(特定自動運行)を行う場合には、都道府県公安委員会の許可が必要になります。都道府県公安委員会は、市町村の長等の意見を聴いた上で許可することになります。

また、この改正では、遠隔監視のための体制を整えるといった許可を受けた者が遵守すべき事項や、交通事故があった場合の措置等についても定められています。

(参照:警視庁「自動運転」)

7.税法関係

2023年10月1日施行予定の改正消費税法により、いわゆる「インボイス制度」が開始されます。

インボイスとは、売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるものであり、具体的には、現行の「区分記載請求書」に「登録番号」、「適用税率」及び「税率ごとに区分した消費税額等」の記載が追加されたものをいいます。

インボイス制度のもとでは、売手であるインボイス発行事業者は、買手である取引相手(課税事業者)からの求めに応じてインボイスを交付しなければならず、買手は、仕入税額控除の適用をうけるために原則として、売手であるインボイス発行事業者から交付を受けたインボイスの保存が必要になります。

(参照:国税庁「インボイス制度の概要」)

監修

弁護士 早崎 智久

(スタートアップの創業時からIPO以降までの全般のサポート、大手企業の新規事業のアドバイスまでの幅広い分野で、これまでに多数の対応経験。 特に、GVA法律事務所において、医療・美容・ヘルスケアチームのリーダーとして、レギュレーションを踏まえた新規ビジネスのデザイン、景表法・薬機法・健康増進法などの各種広告規制への対応、医療情報に関する体制の整備などが専門。)