執筆:弁護士 髙林 寧人(フィンテックチーム)

『信用購入あっせんとは①‐類型等‐』はこちらから

前回の記事では、信用購入あっせんについて全体的な解説をしました。

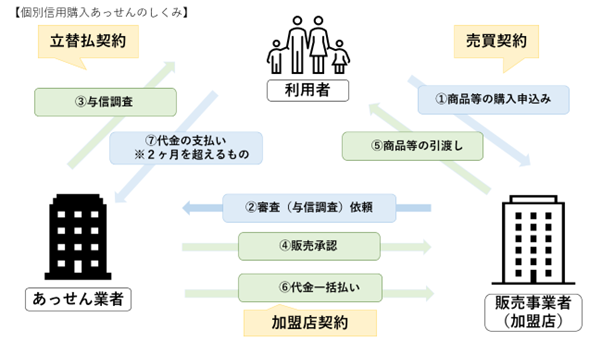

本記事では、信用購入あっせんのうちの個別信用購入あっせんについて解説していきます。

1. 個別信用購入あっせんとは?

個別信用購入あっせんとは、信用購入あっせんのうちの一類型であり、予めの包括的な与信枠が設定されておらず、決済対象となる商品・サービスが特定された後にそれごとに個別に与信審査を行う形態のものです(割賦販売法(以下「割販法」といいます。)2条4項)。

2. 個別信用購入あっせんに対する割販法による規制

(1) 参入規制

(ア) 経済産業省に備える登録簿への登録

個別信用購入あっせんを行うためには、経済産業省に備える登録簿への登録が必要です(割販法35条の3の23)。

登録業者は、経済産業省のホームページで公表されています。

無登録で営んだ場合、3年以下の拘禁刑若しくは300万円以下の罰金が科され、又はこれらが併科されます(割販法49条3号)。

登録申請を受けた経済産業大臣は、登録拒否要件がある場合を除き、登録しなければなりません(割販法35条の3の25第1項)。

登録拒否要件は、①法人でないこと、②財政面に関する要件、③申請者及びその役員の経歴・素行に関する要件、④暴力団との関係性、となっています。

(イ) 指定信用情報機関への加入

割販法上、個別信用購入あっせん業者に対して直接に指定信用情報機関への加入を義務付ける規定はありません。

もっとも、個別信用購入あっせん業者は、後述のとおり、個別支払可能見込額の調査を行わなければならないところ(割販法35条の3の3第1項)、この調査に際しては、指定信用情報機関が有する特定信用情報を利用することが義務付けられており(割販法35条の3の3第3項)、また、登録申請に際して「加入指定信用情報機関の商号又は名称を記載した書面」の添付が要求されています。

そのため、指定信用情報機関への非加入は、事実上の登録拒否要件といえます。

(2) 行為規制

個別信用購入あっせん業者には、以下の行為規制が課されます。

(ア) 個別支払可能見込額の調査

個別信用購入あっせん業者は、利用者との販売事業者への立替払い等に係る契約(以下「個別信用購入あっせん関係受領契約」といいます。割販法35条の3の3)を締結しようとする場合には、個別支払可能見込額の算定のための調査を行わなければなりません(割販法35条の3の3第1項)。

個別支払可能見込額調査の項目は、年収、預貯金、信用購入あっせんに係る債務の支払の状況、借入れの状況、個別信用購入あっせんに係る購入の方法により購入される商品の価額、その他個別支払可能見込額の算定に必要な事項であって客観的に判断することができるもの、の6つです(割賦販売法施行規則71条)。

上述のとおり、個別信用購入あっせん業者は、個別支払可能見込額の調査において、指定信用情報機関が保有する特定信用情報を使用しなければならず(割販法35条の3の3第3項)、また、特定信用情報を使用して、自社だけでなく利用者の他社における信用購入あっせんに係る債務状況を確認する必要があります。

(イ) 過剰与信の防止

個別信用購入あっせん業者は、利用者が支払うこととなる支払総額のうち1年間に支払うこととなる金額が、個別支払可能見込額調査に基づき算定された「個別支払可能見込額」(割販法35条の3の3の第2項)を超えることとなる個別信用購入あっせん関係受領契約を締結してはなりません(割販法35条の3の4)。

なお、個別支払可能見込額の算定方法については、日本クレジット協会の個別自主規則において定められており、これによって算定することが推奨されます。

(ウ) 販売事業者の調査

一定の類型の取引(以下「特定商取引5類型」といいます。)に限ってではありますが、個別信用購入あっせん業者は、個別信用購入あっせん関係受領契約の締結に先立って、販売事業者の勧誘方法等についての調査をしなければなりません(割販法35条の3の5第1項)。

また、勧誘に際して販売事業者により不実告知、重要事実の不告知、不退去・監禁等がなされたことが判明した場合には、個別信用購入あっせん業者は、個別信用購入あっせん関係受領契約を締結してはなりません(割販法35条の3の7)。

「特定商取引5類型」とは、以下のいずれかに該当する契約をいい(割販法35条の3の5第1項)、消費者被害が生じやすいものです。なお、通信販売(特定商取引法2条2項)は特定契約から除外されています。

① 訪問販売(2条1項)に係る契約

② 電話勧誘販売(2条3項)に係る契約

③ 連鎖販売個人契約(8条1号イ)のうち特定商品販売等契約(同号イ)を除いたもの(特定連鎖販売個人契約)

④ 特定継続的役務提供契約(41条1項1号)及び特定権利販売契約(同項2号)

⑤ 業務提供誘引販売個人契約(8条1号ロ)

(エ) 取引条件の表示等

個別信用購入あっせんにおいては、商品や個別信用購入あっせん関係受領契約の勧誘は、主に、販売事業者が行いますので、取引条件の表示義務(割販法35条の3の2第1項)及び書面交付義務(割販法35条の3の8)は、販売事業者に課されています。

もっとも、個別信用購入あっせんに係る手数料率や代金の支払等については、販売事業者よりも個別信用購入あっせん業者の方が詳しいことは当然ですので、個別信用購入あっせん業者が販売事業者に代わってこれらの義務を履践することも一般的です。

(オ) 法定書面交付義務

特定商取引5類型に限ってではありますが、個別信用購入あっせん業者は、個別信用購入あっせん関係受領契約の申込時、締結時に、個別信用購入あっせん関係受領契約に係る法定の取引条件を記載した書面を交付しなければなりません(割販法35条の3の9第1項・3項)。

なお、利用者の承諾等の要件を満たす場合には、個別信用購入あっせん業者は、書面の交付に代えて、電磁的方法により法定記載事項を提供することができます(割販法35条の3の22第1項)。

(カ) 業務運営に係る体制整備

個別信用購入あっせん業者は、個別信用購入あっせんの業務に関して取得した利用者に関する情報の適正な取扱い、個別信用購入あっせんの業務を第三者に委託する場合の委託業務の適確な遂行、利用者の知識、経験、財産の状況及び個別信用購入あっせん関係受領契約を締結する目的に照らして適切な業務の実施、利用者からの苦情の適切かつ迅速な処理のために必要な措置を講じなければなりません(割販法35条の3の20)。

3. BNPL

近時、クレジットカードや銀行口座を保有できない顧客やクレジットカードの手数料支払を回避したい顧客から、クレジットカードを利用せずにオンラインで後払いをしたいという社会的ニーズがあり、これに応える形で各社がサービス展開しており、これは、BNPL(Buy Now Pay Laterの略語)と称されています。

BNPLにおいては、クレジットカードの利用が想定されていないことから、利用者と販売事業者との間の取引ごとにBNPLサービス提供者による与信判断が行われることになります。

そのため、BNPLサービスは、個別信用購入あっせんに該当するものと考えられます。

個別信用購入あっせんには、上記のとおりの割賦販売法の規制がかかってきますが、販売事業者との「契約を締結した時から2月を超えない範囲内においてあらかじめ定められた時期までに受領する」ケース(マンスリークリア)については、信用購入あっせんにはなりませんので、上記の割賦販売法による規制はかかりません(なお、この法的位置づけであれば、犯罪収益移転防止法による規制もかかりません。)。

このような規制対応コストとの関係から、国内のBNPLサービス提供業者は、個別信用購入あっせんのマンスリークリアという法的整理でサービスを展開することが多いように見受けられます。

4. おわりに

本記事では、信用購入あっせんのうちの個別信用購入あっせんについて概説しました。

サービス提供者は、規制の有無及び内容を確認し、適切な制度設計をすることが必要となります。

監修

弁護士 原田 雅史

(上場企業(自動車部品関係)で企業内弁護士として経験したのち、GVA法律事務所に入所。現在は主にフィンテック分野に注力し、フィンテックビジネスのスキーム構築に関するアドバイスや業登録などのサポートをしている。一般社団法人Fintech協会の送金・決済分科会の事務局も務める。 その他、ファイナンス、下請取引、海外案件なども対応。)