執筆:弁護士 早崎 智久(メディカル・ビューティー・ヘルスケアチーム)

(※2024年10月25日に公開。2025年4月4日に記事内容をアップデートいたしました。)

2024年10月25日 公開

2025年4月4日 更新

会社の登記に掲載されている代表取締役の住所を表示しないようにできることになりました。ただ、自動的にそうなるのではなく、手続に沿って申請をすることが必要です。ここでは、申請のやり方、注意点を分かりやすく説明します。

1 代表取締役等住所非表示措置とは

今年の10月1日から、代表取締役等住所非表示措置が始まりました。

会社の登記には、社長(代表取締役)の住所が掲載されていますが、登記は申請をすれば誰でも閲覧できますので、プライバシーを気にする方もたくさんいるでしょう。

今回始まったこの制度により、必要な条件を満たせば、この代表取締役の住所の一部を、法務局から発行される「登記事項証明書」や登記情報提供サービスから提供される「登記情報」には表示しないようにすることができます。

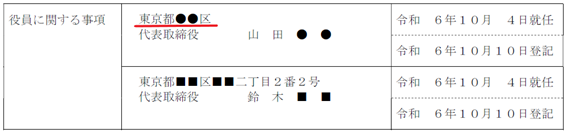

なお、この「住所の一部」というのは、具体的には、代表取締役の住所の最小行政区画まで(例えば、東京都世田谷区、川崎市幸区など)の表示になります。

下の図で見ると、従来は下のような表示だったのが、上のような表示にできるようになります。

なお、勘違いしてはいけないのは、登記には住所の全部が記録されているが、閲覧に対して一部のみ表示されるようになる、ということです。そのため、住所変更があったときは、「東京都品川区」ではなく、すべての住所を法務局に申請することが必要です。

2 誰の住所が対象になる?

非表示措置の対象になるのは株式会社の代表取締役・代表執行役・代表清算人のみです。そのため特例有限会社、合同会社などは対象になりません。

3 非表示を求める方法

⑴ 申し出のタイミング

非表示措置の申し出はいつでもできるわけではありません。また、そのタイミングごとに、非表示の対象になる代表取締役も異なります。代表取締役が複数いるときは、全員を申し出られるわけではないので注意が必要です。

タイミング | 対象になる代表取締役 |

|---|---|

設立 | 設立時代表取締役 |

代表取締役の就任(重任) | 就任(重任)する代表取締役 |

代表取締役の住所変更 | 住所変更する代表取締役 |

管轄外本店移転 | 新管轄で登記される代表取締役 |

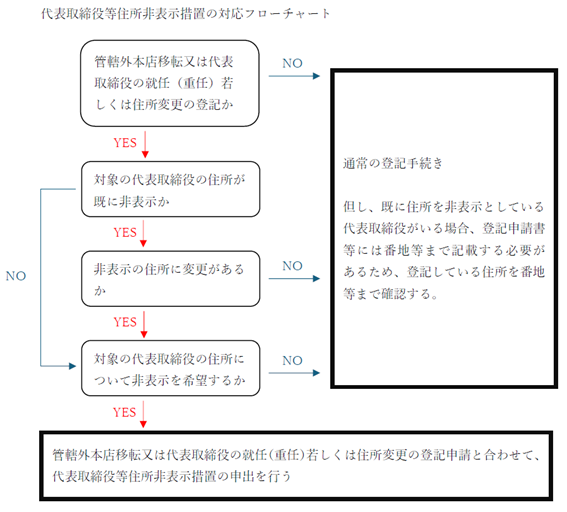

⑵ フローチャート

通常の登記手続きと合わせて、非表示措置の申し出をするかどうかは、以下のフローチャートで確認しましょう。

⑶ 申し出の方法

申し出は、このように他の登記の申請に合わせて行いますが、他の登記申請の種類によって、申し出る法務局が変わります。

① 設立や代表取締役の就任(重任)、代表取締役の住所変更の登記と同時に申し出る場合

会社の本店所在地を管轄する法務局宛の登記申請書に、以下の事項を記載(オンライン申請の場合は「その他の申請書記載事項」に入力)します。

以下の者につき、次の書面のうち、事案ごとに必要なものを添付した上で、代表取締役等住所非表示措置を講ずるよう申し出ます。 |

② 管轄外本店移転の登記と同時に申し出る場合

新本店所在地を管轄する法務局宛の登記申請書に記載します。

4 必要な書類のポイント

⑴ 必要になる書類の4つのパターン

申し出の際に特に大切なことは、添付する書類です。上場会社かそうでないか、既に非表示措置を講じているかどうかで以下のように変わります。

非上場会社 | 上場会社 | |

|---|---|---|

非表示措置は講じられていない会社 | ・本店の実在性証明書 | ・上場会社と認めるに足りる書面 |

既に非表示措置が講じられている会社 | ・代表取締役の住所証明書 | ・代表取締役の住所証明書 |

※代理人が申し出をするときは登記委任状も必要

このように、

・本店の実在性証明書(以下⑵)

・代表取締役の住所証明書(以下⑶)

・実質的支配者の本人特定事項証明書(以下⑷)

・上場会社と認めるに足りる書面(以下⑸)

が必要になりますが、以下では、これらを具体的に説明します。

⑵ 本店の実在性証明書

これは、会社の本店が実在していることを証明する書類です。

この書類には2つのパターンがあります。

① 登記申請をする資格者代理人による証明書

まず、登記申請を行う資格者代理人が証明するパターンです。

この場合、最初に、代理人は、登記事項証明書などの会社の本人確認書類の提供を受けます。具体的には、商号・本店の申告を受けた上で登記情報の取得をします。

次に、「現認」として、実際に登記上の本店所在場所に赴いて確認する方法と、「郵送」として、登記上の本店所在場所宛てに、書留郵便などの転送不要郵便物などとして送付して確認する、などの方法があります。

代理人は、「現認」か「郵送」の方法で本店が実在することを確認した日時や具体的な方法を記載した上で、捺印をして証明書を作成します。

② 配達証明書+郵便物受領証のセット

次は、郵便の配達証明を利用するパターンです。

この場合、登記されている会社の商号とその本店所在場所を送付先として記載した書類を、書留により、配達証明郵便として送付します。

この場合、差出時に郵便局から交付される郵便物受領証(依頼主と届け先のどちらも記載されているレシート形式のもの)と、配達後に送られてくる配達証明書の2つがセットで証明書になります。

※配達証明書にも登記上の商号が記載されていることが必要になりますので、送付する時に、宛名には注意してください。

なお、配達証明書等が正しく印字されていない場合は、配達された郵便物の原本を提出することによって、この配達証明書等と併せて実在性を証する書面として取り扱われます。ただし、この場合は、

・配達された郵便物の原本、配達証明書等には、いずれにも同一の問合せ番号が記載されていること

・郵便物の原本に記載された会社の本店所在場所についてボールペン等の容易に書き換えることが困難な筆記具にて記載されていること

が必要になります。

⑶ 代表取締役の住所証明書

非表示を求める代表取締役の住所を証明する書類です。

一般的には、

・住民票の写し(マイナンバーが記載されていないもの)

・戸籍の附票

・運転免許証のコピー

・マイナンバーカードのコピー

などが該当します。

なお、注意点として、登記申請書に記載される氏名・住所と同じ住所が記載されていることが必要なので、住所変更の登記申請に合わせて申し出をする場合は、転居届や転入届を提出した後の住民票、住所変更後の運転免許証のコピーなどを用意してください。

※登記申請の際に代表取締役の印鑑証明書を添付する場合は、印鑑証明書を代用できるので、登記申請書に「印鑑証明書(登記申請書の添付書類を援用)」と記載すればOKです。

⑷ 実質的支配者の本人特定事項証明書

会社の実質的支配者の本人確認に関する書類です。これは、4つのパターンが認められています。

① 資格者代理人による証明書

登記申請をする資格者代理人による証明書です。ただし、この証明書は、現時点では、司法書士が作成する確認記録の写しだけが該当するとされています。

② 設立時の定款認証時に公証役場が発行する申告受理及び認証証明書

会社の設立時の定款認証の際に、公証役場から発行される「申告受理及び認証証明書」を提出する方法です。

ただし、この方法は、設立日の属する年度またはその翌年度に登記の申請(代表取締役等住所非表示措置の申出)をする場合に限られます。

③ 実質的支配者に関する宣誓供述書

代表取締役が実質的支配者の本人特定事項を記載した書面について、公証人の面前で真実であることを宣誓した上で、公証役場から認証を受けた書面(いわゆる宣誓供述書)を提出する方法です。

ただし、この書類も登記の申請の日の属する年度又はその前年度に認証を受けたものに限られます。また、宣誓供述書は代理では行えませんので、必ず代表取締役本人が公証役場に行く必要があります。

※ 宣誓供述書の雛形は、日本公証人連合会が公開しています。

④ 実質的支配者リストの保管の申出

この方法は、①~③とは異なり、書類を提出するものではありません。

会社が、登記申請する日が属する年度、又は、その前年度に、実質的支配者リストの保管の申出を行っている場合は、実質的支配者の本人特定事項証明書の提出を省略することができます。その場合、登記申請書には、「実質的支配者情報一覧の保管及び交付について○○法務局○○支局に申出済み」と記載します。

既に実質的支配者リスト制度を利用している会社であれば、この方法により対応するのが良いかと思います。代表取締役等住所非表示措置のために実質的支配者リストの保管の申出をする場合、登記申請と一緒に実質的支配者リストの保管の申出をすることができます。

◎補足:実質的支配者リストの保管とは?

この制度は、株式会社(特例有限会社を含みます。)から申し出ることで、登記官が、その会社が作成した実質的支配者リスト(※)について、添付書面で内容を確認してから保管し、登記官の認証文付きの写しの交付を行うものです。無料で利用することができ、郵送による申出も可能となっています。

この「実質的支配者」というのは、以下のどれかに当てはまる者を言います。

① 会社の議決権の総数の50%を超える議決権を直接/間接に有する者(この者が当該会社の事業経営を実質的に支配する意思又は能力がないことが明らかな場合を除く。)

② 上記①に該当する者がいない場合は、会社の議決権の総数の25%を超える議決権を直接/間接に有する者(この者が当該会社の事業経営を実質的に支配する意思又は能力がないことが明らかな場合を除く。)

※「間接に有する」というのは、51%以上の株式を有する子会社を通じる場合

※直接保有と間接保有の株数は合算されます

⑸ 上場会社と認めるに足りる書面

会社の上場に関する情報が掲載された金融商品取引所のホームページの写しなどが該当します。この場合は、株式会社の商号だけでなく、設立年月日や代表取締役の氏名など、既に登記されている事項と同じ内容が記載されているものを添付することが必要です。

5 注意点

非表示措置にはいくつか注意点がありますので、申し出の前にしっかり確認しておきましょう。

⑴ 融資や与信審査への影響

株式会社東京商工リサーチの調査によると、金融・保険業において「与信管理がしにくくなる」との回答が5割強あるとされています。与信調査では、問題のある人物や不動産の所有者と代表者が同一かどうか、などが確認されますが、登記で非表示になることで、現状よりは調査に負担が生じるためです。

そのため、現時点においては、登記事項証明書等に代表取締役の住所が表示されないことで、信用調査の回数が増えたり、与信限度額の引き下げが検討されたりするなどの影響も考えられ、融資を受けるにあたって不都合が生じる可能性があると思われます。

一方、IPOの直前の時期に、公開会社となることに伴う代表取締役の重任登記で非表示を実施したところ、特にIPOには影響がなかった事例も報告されています。

⑵ 必要書類の増加

登記事項証明書等に代表取締役の住所が表示されないことで、取引時に必要な書類が増加する可能性があります。この場合は、代表取締役の住所を証明するために、例えば、会社の印鑑証明書や代表取締役個人の住民票の写しなどを追加で求められることが考えられます。

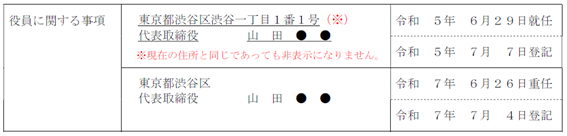

⑶ 過去の住所は非表示にできない

もっとも注意が必要なのは以下の点です。

住所の非表示は、現に効力のある代表取締役の住所のみが対象となります。つまり、過去のすべての住所が非表示となるものではありません。そのため、住所変更を伴わない重任登記と同時に代表取締役等住所非表示措置の申出をする場合は、直前に登記されていた住所は、現在の住所と同じであっても非表示とはなりません。

6 非表示措置になった後のポイント

⑴ 非表示措置後に住所変更になったとき

非表示措置をした場合でも、その後に代表取締役の住所に変更が生じたときは、住所変更登記が引き続き必要となります。

この場合は、改めて代表取締役等住所非表示措置の申出が必要となりますので注意が必要です。なお、住所を変更しない限り、措置は継続されますので、代表取締役の重任や管轄外本店移転の登記申請だけであれば、改めての申し出は必要ありません。

⑵ 非表示措置が終了する場合

最後に、非表示措置が終了になるケースを確認しておきましょう。

① 代表取締役等住所非表示措置を希望しない旨の申出があった場合

非表示措置は非表示にしたい代表取締役の希望によって実施されますので、表示したい(非表示を希望しない)という申出書を提出すれば、終了します。この申し出は単独でいつでも行うことができます。

② 株式会社の本店所在場所における実在性が認められない場合

非表示措置を講じたときでも、登記官が、会社の本店が登記上の所在場所に実在しない可能性が高いと判断したときは、会社の本店に宛てて通知を送付し、一定の期間内に返送等がない場合は非表示措置が終了になります。

また、本店所在場所における実在性がない旨が弁護士などの資格者から、会社の本店が登記上の所在場所に実在しない可能性が高いと情報提供があった場合には、通知されることなく非表示措置を終了されることがあります。

このように、本店宛ての郵便物を受け取れない状態にしておくと、自分の知らないうちに住所の非表示が終了しているということがあるので、注意しましょう。

7 メリットとデメリット

非表示措置のメリット・デメリットを整理すると次のようになります。

⑴ メリット

・代表者の住所が最小行政区画までの公表となり、詳細は非開示にできる

・一度非開示にできれば、その後は住所変更までは手続が不要

⑵ デメリット

・株式会社だけしか使えない(特例有限会社、合同会社では利用できない)

・過去の住所は非開示にできない

・申し出のタイミングが限られる(チャンスを逃さないように注意が必要)

・必要書類が少し複雑

・与信や融資に影響を与える可能性が指摘されている

申し出を正しくできれば、メリットが大きい制度です。デメリット(?)が気になる方も、専門家に相談すれば、活用できるかどうかが分かると思いますので、メリットを感じる方であれば、まずは、お気軽にご相談ください。

8 まとめ

非表示措置の内容を詳しく説明してきましたが、過去の表示はそのままになるので、引越しをして住所変更のタイミングで申し出をするのが現実的かもしれません。

また、あくまで現状ではありますが、与信へ影響する可能性もありますので、他の書類で補えるかどうかなど金融機関への事前相談をしておくのも良いと思います。

そして、申し出をする際にもっともポイントになるのが添付書類で、特に「実質的支配者」に当たるのかどうかには注意が必要です。

申し出ができるかどうか、したほうがよいのかどうかなど、考えるポイントはいくつもあります。判断に迷うときは、お気軽にご相談ください。