執筆:弁護士 中田 佳祐(メタバース / エンターテインメントチーム)

1.はじめに

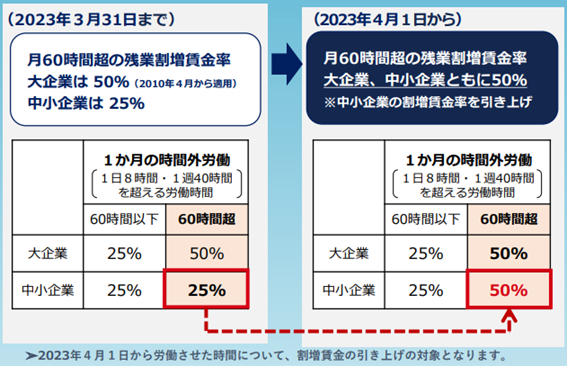

労働者の時間外労働の割増賃金については、平成22年の労働基準法の改正により、月60時間超の時間外労働に対する割増賃金率は、50%に引き上げられました(労働基準法第37条第1項ただし書き)。

かかる法改正は、中小企業にとって影響力が大きい内容でしたので、当面の間、中小企業には適用が猶予され、法改正後2023年に至るまで、中小企業における月60時間超の時間外労働に対する割増賃金率は25%のままとなっていました(労働基準法附則第138条)。

しかし、ついに令和5年4月1日から猶予期間が終了し、中小企業における月60時間超の時間外労働に対する割増賃金率も50%に引き上げられます。

本記事では、かかる猶予期間の終了までに、中小企業が備えておくべき内容を整理し、その注意点を解説いたします。

【出典】厚生労働省リーフレット「2023年4月1日から月60時間を超える時間外労働の割増賃金率が引き上げられます」

2.割増賃金制度の概要

割増賃金制度は、労働基準法37条で定められている制度であり、その目的は国内企業の大きな課題となっている過労死等の原因となる「長時間労働の防止」にあります。

すなわち、割増賃金制度は、使用者に高額な割増賃金の支払義務を課すことで、使用者が労働者に「長時間労働」を命じないようにする金銭的なインセンティブを与え、間接的に労働者が「長時間労働」を課されないようにしているということになります。

(時間外、休日及び深夜の割増賃金)

第三十七条 使用者が、第三十三条又は前条第一項の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合においては、その時間又はその日の労働については、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の二割五分以上五割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。ただし、当該延長して労働させた時間が一箇月について六十時間を超えた場合においては、その超えた時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の五割以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。

労働基準法第37条第1項に基づくと、時間外労働の割増賃金額の計算式は以下のようになります。

(1か月の基礎賃金÷1か月の所定労働時間数)×時間外労働の時間数×割増賃金率

そして、割増賃金率は、

時間外労働時間が1日8時間以上または週に40時間以上の場合は、25%となり、

時間外労働時間が1か月で60時間を超える場合は、50%となります。

令和5年4月1日からは、かかる②の50%の割増賃金率について、中小企業にも適用されることになった、ということになります。

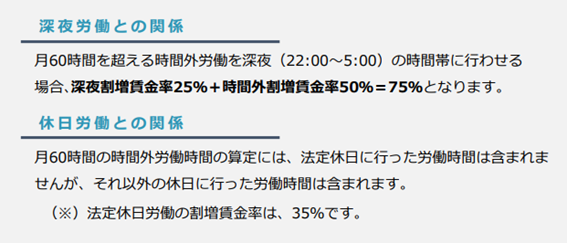

なお、労働者の時間外労働における割増賃金率が50%となっている場合に(時間外労働時間が1か月で60時間を超える場合)に、深夜の時間帯に時間外労働を行わせた場合、深夜労働に関する割増賃金率25%が追加されることになります(労働基準法第37条第4項)。

また、休日の時間外労働について、労働者の時間外労働における割増賃金率が50%となっている場合に(時間外労働時間が1か月で60時間を超える場合)に休日に勤務をした日があったとしても、法定休日の勤務であれば割増賃金率は35%となります。

ただし、社内の公休日(会社が指定した休日)などの法定外休日に月60時間を超えて時間外労働が発生した場合、割増賃金率は50%で計算します。

このように、時間外労働以外の深夜労働や休日労働においても別途割増賃金率が定められていますので、実際に時間外労働が生じた際は、どの程度割増賃金を支払うことになるか、使用者側で注意する必要があります。

【出典】厚生労働省リーフレット「2023年4月1日から月60時間を超える時間外労働の割増賃金率が引き上げられます」

3.使用者が注意すべきポイント

では、使用者が、令和5年4月1日からの猶予期間終了に備えて行っておくべきことは何でしょうか?いくつか注意すべきポイントがありますので、以下では、その使用者が注意すべきポイントをピックアップして解説します。

(1)「中小企業」該当性の確認

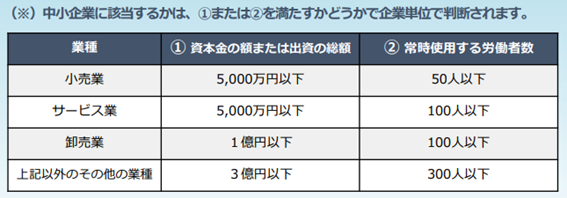

今回新たに労働基準法第37条第1項の対象となるのは、「中小企業」に限られます。

そのため、使用者はまず、自社が「中小企業」に該当するかを確認してください(労働基準法附則第138条)。

第百三十八条 中小事業主(その資本金の額又は出資の総額が三億円(小売業又はサービス業を主たる事業とする事業主については五千万円、卸売業を主たる事業とする事業主については一億円)以下である事業主及びその常時使用する労働者の数が三百人(小売業を主たる事業とする事業主については五十人、卸売業又はサービス業を主たる事業とする事業主については百人)以下である事業主をいう。)の事業については、当分の間、第三十七条第一項ただし書の規定は、適用しない。

労働基準法附則第138条の内容を整理すると以下のように整理されます。

【出典】厚生労働省リーフレット「2023年4月1日から月60時間を超える時間外労働の割増賃金率が引き上げられます」

(2)就業規則の変更

貴社が「中小企業」に該当する場合、まず割増賃金率の引き上げに合わせて就業規則や給与規程等(以下「就業規則等」といいます。)を変更する必要が生じる場合があります。

月60時間超の時間外労働に対する割増賃金率は、労働基準法第89条第1項第2号に該当し、これは就業規則における「絶対的記載事項」に該当します。

そのため、予め割増賃金率の引き上げを想定した就業規則等でない限り、新たに、就業規則等の見直しが必要となります。

具体的には、就業規則等に以下のような条項を記載することになります。

(記載例)

(割増賃金)第○条 時間外労働に対する割増賃金は、次の割増賃金率に基づき、次項の計算方法により支給する。

⑴1か月の時間外労働の時間数に応じた割増賃金率は、次のとおりとする。この場合の1か月は毎月●日を起算日とする。

① 時間外労働45時間以下・・・・・・・・25%

② 時間外労働60時間超・・・・・・・・・50%なお、前提として、割増賃金率を含む36協定等の協定が締結されていない場合、そちらに関しても整備が必要になります。そのため、就業規則等と併せて36協定の記載もご確認いただくのがよろしいかと存じます。

(3)時間外労働時間削減対策の検討

従来であれば25%であった、月60時間超の時間外労働が生じた場合の割増賃金率が、令和5年4月1日以降2倍に増加するため、仮に月60時間超の時間外労働が生じた場合の貴社への影響は小さくありません。

そのため、就業規則等の見直しが終わり次第、社内で時間外労働時間を削減する対策を検討すべきかと存じます。

具体的には、月間の時間外労働時間を集計・データ化することで可視化し、業務量の調整、人員増加の検討、業務の効率化等を行うことが考えられます。

場合によっては新たな勤怠管理システムの導入や、採用のため、資金の調達が必要になる場合もあるかと存じますので、早めに、社内の労働時間の可視化を行い、現状を把握することが肝要かと存じます。

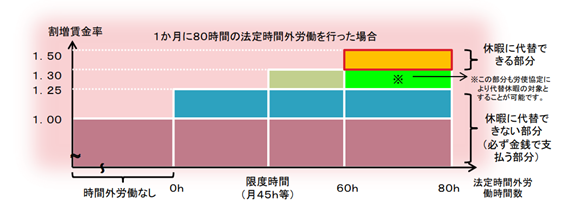

(4)代替休暇制度設計の検討

もし、会社の時間外労働時間の可視化を行った結果、既に月60時間を超える法定時間外労働を行った従業員がいるような場合や、月60時間を超える法定時間外労働を行うことが今後懸念されるような場合は、割増賃金の支払の代わりに代替休暇(有給休暇)を付与する制度を設計することを検討するとよいかと存じます。

【出典】厚生労働省リーフレット「改正労働基準法のポイント」

代替休暇制度の導入に当たっては、労使協定の締結が必要となります。

労使協定では、以下の内容を定めることとなります。

①代替休暇の時間数の具体的な算定方法

→代替休暇の時間数をどのように換算するかなどを定めます。

②代替休暇の単位

→代替休暇を1日単位で認めるか、半日単位で認めるかなどを定めます。

③代替休暇を与えることができる期間

→法定時間外労働が1か月60時間を超えた月の末日の翌日から2か月間以内に代替休暇を与えるよう定める必要があります。

④代替休暇の取得日の決定方法、割増賃金の支払日

→代替休暇の取得は、労働者に強制することはできず、労働者の意思により決定されます。そのため、労働者の意向を確認するための手続きとして、代替休暇の取得日の決定方法を明確にしておく必要があります。また、トラブルの防止のため、割増賃金の支払日に関しても明確にする必要があります。

4.まとめ

以上のように、中小企業の使用者は、月60時間超の時間外労働に対する割増賃金率の引き上げに備えて、社内規定等を見直す必要があります。

特にIPOを目指すような企業は、IPO前のデューデリジェンスで未払残業代の有無等がかなり厳しく精査されますので、特に注意して割増賃金の未払いが生じないように配慮すべきかと存じます。

また、使用者におかれましては、この機会に社内の、勤怠管理システムの再検討や、労働者の現状把握を行っていただき、より健全な会社経営に役立てていただければと存じます。

時間外労働に対する割増賃金率の猶予期間終了に際して、ご不安な点がございましたらお気軽に弊所までご相談ください。