1.はじめに

2022年(令和4年)4月、改正女性活躍推進法が全面施行されました。この改正により、一般事業主行動計画の策定や情報公開等の取組み義務が、改正前の常時雇用する従業員数301人以上の企業から、101人以上の企業に拡大されました。更に、同年7月に施行された厚生労働省令による制度変更で、常時雇用する従業員数が301人以上である事業主を対象として、「男女の賃金の差異」が情報公表の必須項目となりました。

この記事では、女性活躍推進法の基本をおさえつつ、2022年7月に施行された省令の改正により必要な企業の対応を確認していきます。

2.女性活躍推進法について

(1) 女性活躍推進法の基本

女性活躍推進法は、正式名称を「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(平成27年法律第64号)といい、2015年(平成27年)8月28日に成立しました。

この法律は、近年「女性の職業生活における活躍(※1)」が一層重要となっていることに鑑み、「女性の職業生活における活躍を迅速かつ重点的に推進し、もって男女の人権が尊重され、かつ、急速な少子高齢化の進展、国民の需要の多様化その他の社会経済情勢の変化に対応できる豊かで活力ある社会を実現することを目的」とすることが明記されています(女性活躍推進法第1条)。働く場面で活躍したいという希望を持つすべての女性が、その個性と能力を十分に発揮できる社会を実現する(※2)ことを目指す法律です。1999年(平成11年)に制定された「男女共同参画社会基本法」(平成11年法律第78号)の基本理念の趣旨に則る「必要な法制上の措置」(同法第11条)として立法されました。

(2) 女性活躍推進基本法に基づく義務

この目標達成のために、女性活躍推進法では、対象者ごとに次のような義務や努力義務を設定しています。

【国に対して】

女性の職業生活における活躍の推進に関する基本方針を策定(閣議決定)

【地方公共団体(都道府県、市町村)に対して】

上記基本方針等を勘案して、当該区域内における推進計画を策定(※努力義務)

【一般事業主(企業等)に対して】

① 自社の女性の活躍に関する状況把握・課題分析

② 状況把握・課題分析を踏まえた行動計画の策定・全労働者への周知・外部への公表

((a)計画期間、(b)数値目標、(c)取組内容、(d)取組の実施期間を盛り込んだ行動計画(一般事業主行動計画))

③ 行動計画を策定した旨の都道府県労働局への届出

④ 女性の活躍に関する情報公表

上記の一般事業主(企業等)の①~④については、当初は常時雇用する従業員数301人以上の大企業について「義務」、300人以下の中小企業について「努力義務」とされていましたが、2019年(令和元年)5月(2022年4月施行)の本法改正によって、常時雇用する従業員数が300人以下であっても、その数が101人以上の企業については「義務」とされる対象拡大が行われました。具体的には、常時雇用する労働者が101人以上の事業主(企業)については、一般事業主行動計画を策定し、都道府県労働局へ届け出る義務を負うことになります。

(3)「えるぼし」「プラチナえるぼし」認定制度について

女性活躍推進法に基づき、行動計画の策定・届出を行った一般事業主のうち、女性の活躍推進に関する状況が有料である等の一定の基準を満たした場合に、「えるぼし」認定がされています。

そして、2020年(令和2年)6月1日からは、えるぼし認定を受けた事業主の上位認定として、「プラチナえるぼし」認定が開始しました。

「プラチナえるぼし」認定をうけるためには、えるぼし認定企業のうち、一般事業主行動計画の目標達成や、女性の活躍推進に関する取組の実施状況が特に優良である等のえるぼし認定に加えて更に厳しい要件を満たす必要があります。

「えるぼし」認定企業、「プラチナえるぼし」認定企業は、既に厚生労働省から公表されており、2023年(令和5年)1月現在、「えるぼし」認定企業は2062社、「プラチナえるぼし」認定企業は36社が認定、公表されています(※3)。

(4) 時限法

なお、女性活躍推進法は、2025年(令和7年度)末までの10年間の時限立法となっています。

3.2022年7月施行制度変更 男女の賃金格差開示が義務化!

昨年7月8日付で、女性の活躍に関する「情報公表」についての制度変更がありました。

これは、政府が、女性活躍や男女共同参画分野で重点的に取り組む内容をまとめた「女性活躍・男女共同参画の重点方針 2022」(女性版骨太の方針2022)に基づくもので、厚生労働省令(※4)を改正し、女性の活躍に関する情報公表項目が追加されました。

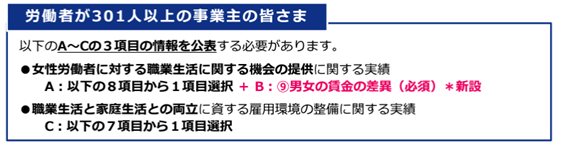

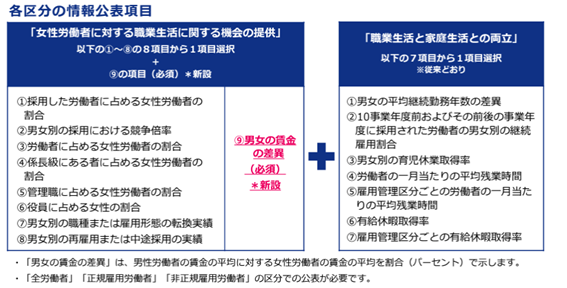

一般事業主に特に影響が大きいと思われるものとして、「男女の賃金差異」に関する情報公表項目が追加されたのが注目されています。特に、常時雇用する労働者が301人以上の事業主に対しては、男女の賃金差異は公表必須項目とされ、対応が必須となっております。また、常時雇用する労働者が101人以上300人以下の事業主についても、下記16項目から任意の1項目以上の情報公表が必要となります。

(厚生労働省 「女性活躍推進法に関する制度改正のお知らせ女性の活躍に関する「情報公表」が変わります」より)

なお、ここでいう「常時雇用する労働者」とは、雇用契約の形態を問わず①期間の定めなく雇用されている者、②過去1年以上の期間について引き続き雇用されている者又は雇入れの時から1年以上引き続き雇用されると見込まれる者、のいずれかを満たす労働者 を指します。正社員だけでなく、パートタイマー、契約社員、アルバイトも含みますので、注意が必要です。

具体的な男女の賃金の差異の算出方法等については、厚生労働省が詳しい資料を公表しておりますので、ご確認ください。

「男女の賃金の差異の算出方法等について」(厚生労働省)

公表の期日は、本日(2022年(令和4年7月8日))以降に終了する事業年度の次の事業年度の開始日からおおむね3か月以内とされています。事業年度が4月から3月の企業の場合、令和4年4月~令和5年3月の実績を、概ね令和5年6月末までに公表しなければいけないということになります。本公表の対象となるような大企業においては3月期決算の会社が多いため、多くの企業において今年6月までに最初の開示がなされると見込まれています。

4.さいごに

本年3月8日、国連の「国際女性デー」にあわせてイギリスの経済紙「エコノミスト」が発表した、主要な29か国を対象に女性の働きやすさを評価したランキングでは、日本は最下位から2番目の28位となってしまいました。

女性活躍推進法に基づく公表義務は、働く女性にとっては、企業の男女格差や女性の働きやすさ等について、公表されたデータベースから情報を得られるメリットがあります。また、事業主にとっても、公表に向けた調査によって自社の働きやすさ、賃金格差等の現状について把握することができるとともに、データベースでの公表を行ったり認定を受けること等によって、自社の女性活躍の施策についてアピールできる利点があります。

女性活躍推進法に従った状況把握や計画策定や男女格差の是正は、女性の働きやすさの向上だけでなく、男性を含めた企業全体の健全さをもたらすことが期待されます。更に、ESG(環境、社会、企業統治)投資の重要な判断指標になるとの指摘もあります。

法制度や改正内容を理解し、適切に対応しましょう。

(※1)

「自らの意思によって職業生活を営み、又は営もうとする女性がその個性と能力を十分に発揮して職業生活において活躍すること」(女性活躍推進法第1条)

(※2)

男女共同参画局「データで見える職場環境 女性活躍推進法「見える化」サイト」より

(※3)

厚生労働省 「女性活躍推進法への取組状況(一般事業主行動計画策定届出・「えるぼし」「プラチナえるぼし」認定状況)」より

(※4)

「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく一般事業主行動計画等に関する省令 〔平成二十七年十月二十八日号外厚生労働省令第百六十二号〕」