執筆:弁護士 箕輪 洵(メタバース / エンターテインメントチーム)

ある発明について特許権を取得した場合、特許権者の立場からは、第三者による特許権侵害に対して、特許権に基づき差止請求や損害賠償請求を行うことにより、自らの権利を確保し、ビジネスを守ることに繋がります。

反対に、特許権者以外の立場からは、自社において製造や実施を検討している製品やビジネスモデルが第三者の特許権を侵害する場合、当該第三者から差止請求や損害賠償請求を受けるリスクを負うことになり、ビジネスに多大な影響を受けることとなります。すなわち、第三者の特許権を侵害しないように製品やビジネスモデルを設計する必要があります。

以上の前提として、いずれの立場からも、自社の製品やビジネスモデルが第三者の特許権を侵害しているか否かを判断することが重要になります。

そこで、本稿では、どのような場合に特許権侵害が成立するのかについて解説いたします。

1.文言侵害(特許権の効力と技術的範囲の解釈)

文言侵害は、特許権の対象となる発明の技術的範囲に属する場合に特許権侵害が成立するという考え方であり、特許権侵害の典型的なケースです。

以下、文言侵害が成立する場合について解説いたします。

(1)総論

特許権者は、業として特許発明の実施をする権利を専有します(特許法68条)。

「業として」とは、個人的・家庭的な実施を除外する趣旨の要件です。以下、「業として」の要件の説明は割愛いたします。

特許発明の「実施」とは、物の発明の場合には、その物を生産したり、譲渡したりする行為をいいます(※1)。

物の発明の場合、特許権を侵害しているか否かは、一般的には、ある者が製造又は販売する製品が「特許発明の技術的範囲」に属するか否かによって決せられることとなります。

この「特許発明の技術的範囲」は、願書に添付した特許請求の範囲(クレーム)に基づいて定められることとなります(70条1項)。

したがって、ある製品(「対象製品」、「イ号物件」と呼ばれることもあります。)の製造又は販売が特許権侵害に当たるか否かは、当該製品がクレームに基づく特許発明の技術的範囲に属するか否かという問題になります。

(2)文言侵害の検討の仕方

対象製品が特許発明の技術的範囲に属するか否かは、通常、以下の①~③の方法によって判断されます。

①特許請求の範囲を構成要件に分節し、特許発明の技術範囲を確定

②対象製品の構成を①と対比

③対象製品が特許発明の構成要件をすべて充足しているか否かを検討

対象製品が特許発明の構成要件をすべて充足していたときに、当該対象製品が特許発明の技術的範囲に属することとなり、すなわち当該発明の特許権を侵害していることとなります(文言侵害成立)。

反対に、対象製品の構成が特許発明の構成要件のうち1つでも充足していなければ、当該対象製品は特許発明の技術的範囲に属していないこととなり、当該発明の特許権を侵害していないこととなります(文言侵害不成立)。

(3)実例を用いた検討

具体的に実例を用いて検討します。

一般的に分かりやすい特許として、株式会社ペッパーフードの「いきなり!ステーキ」の特許権(特許第5946491号。以下「本特許権」といいます。)を例にします(※2)。

本特許権は、特許請求の範囲において、以下のとおり技術的範囲が定められています。

お客様を立食形式のテーブルに案内するステップと、お客様からステーキの量を伺うステップと、伺ったステーキの量を肉のブロックからカットするステップと、カットした肉を焼くステップと、焼いた肉をお客様のテーブルまで運ぶステップとを含むステーキの提供方法を実施するステーキの提供システムであって、上記お客様を案内したテーブル番号が記載された札と、上記お客様の要望に応じてカットした肉を計量する計量機と、上記お客様の要望に応じてカットした肉を他のお客様のものと区別する印しとを備えることを特徴とする、ステーキの提供システム。

これを構成要件に分節すると、以下のとおりとなると考えられます。

A お客様を立食形式のテーブルに案内するステップと、

B お客様からステーキの量を伺うステップと、

C 伺ったステーキの量を肉のブロックからカットするステップと、

D カットした肉を焼くステップと、

E 焼いた肉をお客様のテーブルまで運ぶステップとを含むステーキの提供方法を実施するステーキの提供システムであって、

F 上記お客様を案内したテーブル番号が記載された札と、

G 上記お客様の要望に応じてカットした肉を計量する計量機と、

H 上記お客様の要望に応じてカットした肉を他のお客様のものと区別する印しとを備えることを特徴とする、ステーキの提供システム。

第三者が以上のA~Hの全てを充足するステーキ店を経営した場合、本特許権を侵害することとなります。

反対に、たとえば、上記F「上記お客様を案内したテーブル番号が記載された札」を利用しない形態のステーキ店を経営した場合、他のA~E、G、Hを充足していたとしても、本特許権の文言侵害とはならないと考えられます。

(4)明細書の記載

上記の特許請求の範囲に記載された用語の意義については、願書に添付した明細書の記載及び図面を考慮して解釈されます(特許法70条2項)。

たとえば、上記G「上記お客様を案内したテーブル番号が記載された札」とは何かを解釈するにあたっては、特許出願の際の願書に添付された明細書の記載や図面を考慮することとなります。

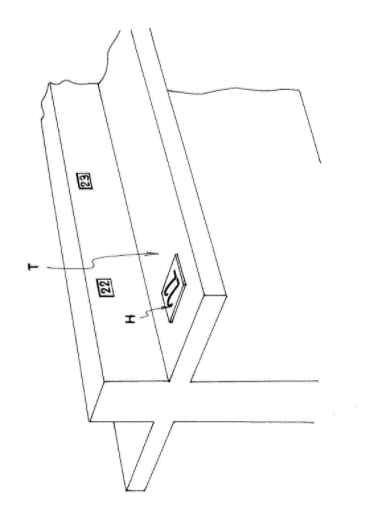

ここで本特許権の明細書及び図面を見ると、以下の図の「H」がテーブル番号を記載した札になります。

さらに明細書の記載を参照すると、以下のとおり説明されています。

「お客様を案内するテーブルには、図1に示したように、テーブル番号が付されていると共に、該テーブル番号を記載した札、例えば図示したように、22番のテーブルTに22番の札Hを置いておく。

テーブルに案内したお客様に対し、先ず接客スタッフは、ステーキ以外の注文をメニュー表の中から伺う。メニュー表には、ドリンク、サラダ、ライス程度を掲載し、メインであるステーキを主に食べて頂くものとする。ステーキ以外の注文を伺い、テーブル番号が示されたオーダー票を作成した後、お客様に、上記テーブル番号を記載した札Hを持って、カットステージまで移動して頂く。

カットステージにおいては、お客様からテーブル番号が記載された札Hを受け取ると共に、ステーキの種類及び量、例えばサーロイン400g、或いはリブロース350gといった、お客様が要望するステーキの種類及び量をグラム単位で伺う。」

以上のとおり、「上記お客様を案内したテーブル番号が記載された札」は、「お客様」自身に札を持ってカットステージまで移動した上で注文することにより、オペレーションの効率化を図るものであることが分かります。

第三者がこのような札を用いた上で(F)、他のA~E、G、Hを充足するステーキ店を経営した場合、文言侵害が成立し、特許権侵害となります。

もっとも、ここで注意されたいのは、特許発明の技術的範囲は、あくまで特許請求の範囲、すなわち本特許権でいえば上記A~Hで表現された構成要件のとおりであり、明細書の記載及び図面によって特許発明の技術的範囲が直ちに限定されるものではないということです。

明細書の記載はあくまで解釈のために参照するものであり、たとえば、上記図に示されるような形の札でなくとも、「上記お客様を案内したテーブル番号が記載された札」であれば、構成要件(F)を充足します。

2.均等侵害

特許権を侵害するか否かは、原則として上記の文言侵害において述べたとおり判断されます。

もっとも、出願時にあらゆる侵害形態を想定して特許請求の範囲(文言)を記載することは困難であることから、文言侵害の考え方のように、特許権侵害が成立する場合を特許請求の範囲(文言)に厳格に拘束すると、特許権者にとって不合理な結果となる場合があります。

他方、特許権侵害の範囲が文言の範囲内に限定されないとなると、特許権の範囲が明確に画されず、第三者にとって不測の不利益が生ずる可能性があります。

そこで、第三者に不測の不利益が生じないように配慮しつつ、特許請求の範囲を文言そのものから、ある程度拡張的に解釈して特許発明の適切な保護を図ろうとする考え方として、「均等侵害」があります。

均等侵害は判例(最判平成10年2月24日民集52巻1号113頁、ボールスプライン事件)によって認められ、どのような場合に均等侵害が認められるかについても判示されています。具体的には、「特許請求の範囲に記載された構成中に対象製品と異なる部分」が存する場合であっても、以下の①~⑤の要件を満たす場合には、均等侵害が認められます。

判示の抜粋(番号は筆者が付しています。)

①上記部分(筆者注:特許請求の範囲に記載された構成中、対象製品等と異なる部分)が特許発明の本質的部分でなく、

②上記部分を対象製品等におけるものと置き換えても、特許発明の目的を達することができ、同一の作用効果を奏するものであって、

③上記のように置き換えることに、当該発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者(以下「当業者」といいます。)が、対象製品等の製造等の時点において容易に想到することができたものであり、

④対象製品等が、特許発明の特許出願時における公知技術と同一又は当業者がこれから当該出願時に容易に推考できたものでなく、かつ、

⑤対象製品等が特許発明の特許出願手続において特許請求の範囲から意識的に除外されたものに当たるなどの特段の事情もないとき3.間接侵害

上記の文言侵害、均等侵害に加えて、特許法は、101条各号において、特許権侵害とみなす行為を列挙しています。これを間接侵害といいます。

間接侵害は、特許権を直接侵害していないものの、直接侵害の準備的・幇助的行為を侵害行為としてみなす考え方です。

文言侵害・均等侵害(直接侵害)の他に間接侵害が認められている趣旨は、直接侵害の準備的・幇助的な行為を放置しておくと特許権侵害を誘発する蓋然性が高く、かつ、侵害が生じてから侵害を捕捉することが困難である場合も多いことから、直接侵害より前の段階の行為を侵害とみなすこととして、特許権の効力の実効性を確保するという点にあります。

たとえば、「その物の生産にのみ用いる物」を生産する行為や、「物を業としての譲渡等または輸出のために所持」する行為は、間接侵害として特許権侵害とみなされます(特許法101条1号、3号)。

4.最後に

以上、どのような場合に特許権侵害が成立するかについて概括的に解説いたしました。

特許権侵害の有無を検討するにあたっては、文言侵害の他、均等侵害や間接侵害が成立する余地があるかを検討することも重要になります。

冒頭に述べたとおり、特許権者、特許権者以外の第三者いずれの立場からも、ある製品やビジネスモデルが特許権を侵害しているか否かを適切に判断することが重要になります。

当事務所では、特許権侵害に関するご相談を承っています。

(※1)発明は①物の発明、②方法の発明、③物を生産する方法の発明に分類されますが、本稿では、物の発明を念頭に置いて解説いたします。

(※2)本特許権の有効性について知的財産高等裁判所にて争われていましたが、結論として、有効であると認められています。本稿では、本特許権の有効性についての議論は割愛いたします。

監修

弁護士 小名木 俊太郎

(企業法務においては 幅広いサービスを提供中。ストックオプション、FinTech、EC、M&A・企業買収、IPO支援、人事労務、IT法務、上場企業法務、その他クライアントに応じた法務戦略の構築に従事する。セミナーの講師、執筆実績も多数。)