執筆:弁護士 阿久津 透( AI・データ(個人情報等)チーム )

『改正電気通信事業法とは?ターゲティング広告やアクセス解析に与える影響と事業者の対策①―規制の概要―』はこちら

『改正電気通信事業法とは?ターゲティング広告やアクセス解析に与える影響と事業者の対策②―規制が適用される事業者の範囲―』はこちら

『改正電気通信事業法とは?ターゲティング広告やアクセス解析に与える影響と事業者の対策④―規制が適用されない情報送信―』はこちら

『改正電気通信事業法とは?ターゲティング広告やアクセス解析に与える影響と事業者の対策⑤―事業者が対応すべき事項―』はこちら

第3回となるこの記事では、「改正電気通信事業法とは?広告配信やアクセス解析に与える影響と対策①―規制の概要―」で紹介したユーザー情報の外部送信規制について、何をする場合にこの規制が適用されるのかについて解説しています。

ここに関しては、例外について解説している第4回の「改正電気通信事業法とは?広告配信やアクセス解析に与える影響と対策④―規制が適用されない情報送信―」とセットで確認すると理解がしやすくなります。

1.適用対象となる行為

外部送信の規制は「その利用者に対し電気通信役務を提供する際に、当該利用者の電気通信設備を送信先とする情報送信指令通信(利用者の電気通信設備が有する情報送信機能(利用者の電気通信設備に記録された当該利用者に関する情報を当該利用者以外の者の電気通信設備に送信する機能をいう。以下この条において同じ。)を起動する指令を与える電気通信の送信をいう。以下この条において同じ。)を行おうとするとき」に適用されます。

この適用対象となる行為を理解するためには、以下の2つの点を理解していく必要があります。

①情報送信指令通信とはなにか

②具体的に何が情報送信指令通信にあたるのか

2.①情報送信指令通信とはなにか

情報送信指令通信とは、条文内のかっこ書きにあるように、利用者の電気通信設備が有する情報送信機能(利用者に関する情報を利用者以外の者の電気通信設備に送信する機能)を起動する指令を与える電気通信の送信を意味します。

ユーザーのデバイス内にあるユーザーに関する情報を、ユーザー以外の者に送信するように働きかけることをいいます。

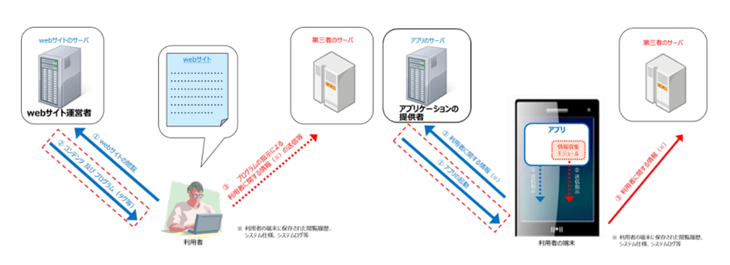

以下の図で言うと、ウェブサイト運営者やアプリ運営事業者がそのサービス提供にあたり、アクセスしてきた利用者のPCやスマホ等のデバイスに対して、第三者にサーバに利用者の情報を送信せよという指令を与える電気通信の送信が情報送信指令通信になります。

(出典:プラットフォームサービスに関する研究会「第二次とりまとめ」)

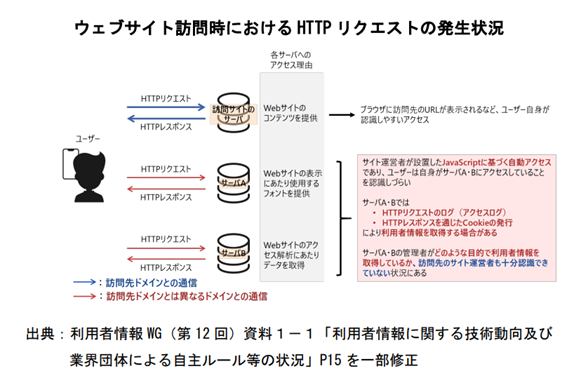

利用者の情報が、利用者が訪問したウェブサイト以外に送信される仕組みの概要は下記を参照してください。

(出典:プラットフォームサービスに関する研究会「第二次とりまとめ」P106)

ウェブサイトの場合については、HTML、CSS、JavaScript等の言語で記述されたウェブサイトを構成するソースコードのうち上記仕組みを実現する部分(上記仕組みを実現するHTML要素をDOMの中に生成するJavaScriptコード等を含む。)等がこれに該当し、アプリケーションの場合については、アプリケーションに埋め込まれている情報収集モジュール等の情報送信機能の起動の契機となるプログラム等の送信が含まれるとされています。

(プラットフォームサービスに係る利用者情報の取扱いに関するワーキンググループ(第21回)、資料1外部送信規律に係る 電気通信事業における個人情報保護に関するガイドラインの解説案)

ここで注意してほしいのは、利用者情報の送信先が「第三者」ではなく、「当該利用者以外の者」となっている点です。広告やアクセス解析のツールを提供している第三者のサーバに送信する場合に限られず、ユーザーにサービスを提供している事業者自身も「当該利用者以外の者」に該当しますので、第三者への送信はしていないから大丈夫、といった誤解をしないようにする必要があります。

3.②具体的に何が情報送信指令通信にあたるのか

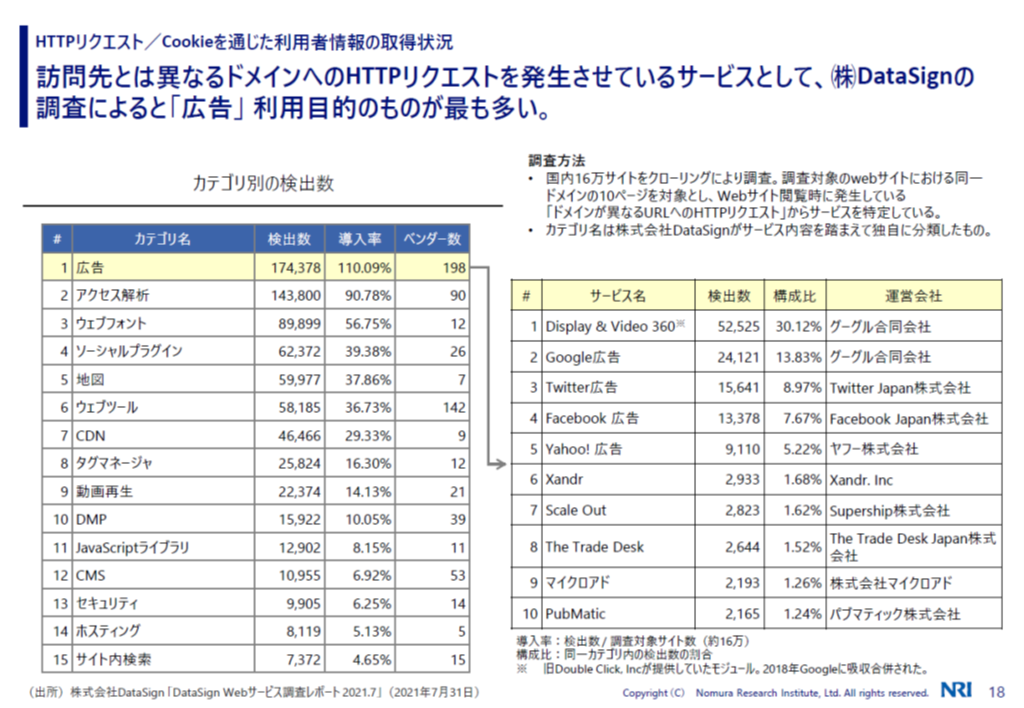

ユーザーが訪問した先とは異なるドメインにユーザー情報が送信されるケースは、広告やアクセス解析等様々なケースがあります。

代表的なものには以下のようなものがあります。

(出典:プラットフォームサービスに係る利用者情報の取扱いに関するワーキンググループ(第12回)資料1-1「利用者情報に関する技術動向及び業界団体による自主ルール等の状況」)

なお、上記で整理されている情報送信のすべてが法規制の対象となるわけではありません。

この例外については、第4回の「改正電気通信事業法とは?広告配信やアクセス解析に与える影響と対策④―規制が適用されない情報送信―」で整理しています。

4.事業者は何から手を付ければよいか

この情報送信指令通信に関していえば、自社がウェブサイトやアプリにどのような情報収集モジュールやタグを組み込んでいるかの洗い出しが重要になります。

そして、広告配信やアクセス解析のツールは入れ替えがありますし、サイトやアプリを新たにリリースすることもあることから、情報収集モジュールやタグに追加変更が生じることを前提とした、対応方法の仕組み作りが必要になります。

法改正に伴う規制対応の場面では一度対応したらそれでおわりという事業者も少なくなりません。今回の電気通信事業法の改正に関していえば、企業のデジタルマーケティングにも大きな影響が出てきますので、社内でどのようにすれば情報収集モジュールやタグの設置の追加変更を即座にキャッチアップできるのか、追加変更をキャッチアップしたら誰が何をすればよいかを今の段階から意識して改正対応を行っていく必要があります。

監修

弁護士 森田 芳玄

(都内の法律事務所にて主に企業法務に携わったのち、2016年GVA法律事務所入所。現在は、企業間紛争、労務、ファイナンス、IPO支援、情報セキュリティ法務を中心としたさまざまな企業法務案件に携わる。情報処理安全確保支援士。ITストラテジスト。システム監査技術者。)