執筆:弁護士 山本 大介(メタバース / エンターテインメント チーム)

第1回は、SNSの現状とリスクマネジメントの概要を見ていきます。

個別具体的な対策については、第2回をご覧ください。

また、近時社会問題となっている店舗内での不適切行為を収めた投稿については、第3回の⑷をご覧ください。

目次

第1回 概要

第1 インターネットとSNSの地位

第2 事業者によるSNS利用のメリットと潜むリスク

第2回 各論ⅰ

第3 個別具体的な対策

⑴ 公式アカウントの投稿による炎上

⑵ 従業員などの内部者の投稿による炎上

⑶ 著作権や広告規制等の法令に違反する宣伝広告による炎上

第3回 各論ⅱ

⑷ 第三者による不適切な投稿による炎上

⑸ 内部者又は第三者による告発投稿による炎上

⑹ 従業員個人の安全を脅かすリスク

第4 おわりに-ソーシャルメディアポリシー・ガイドライン・利用規約の制定の重要性-

第1 インターネットとSNSの地位

現在、インターネットは日常生活を営むうえで必要不可欠となっており、総務省の調査によると、2013年頃から現在に至るまで、個人のインターネット利用率は80%程で推移し、13歳から59歳のレンジに絞れば、2021年では実に90%を超えています(※1)。

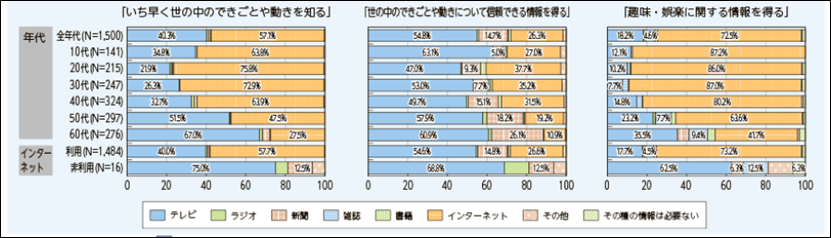

そして、インターネットをどのような目的で利用するかに関する調査では、「いち早く世の中のできごとや動きを知る」手段として重視されている(※2)ことが分かります。信頼性については、調査対象となった全ての年代においてテレビに劣っているものの、他のメディアよりも信頼性を感じている方も多いという状況です。

【図表1】

(総務省「令和4年版情報通信白書」97頁より引用。)

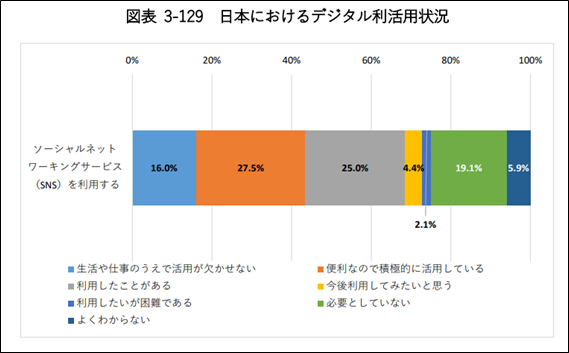

さらに総務省によれば、全世代を対象としたアンケートにおいて、約70%が少なくともソーシャルネットワークサービス「SNS(ここでいうSNSには、テキストベースのものに限らず、動画系SNS等を幅広く含みます。)」を利用したことがあると回答しています。

【図表2】

(総務省情報流通行政局情報通信政策課情報通信経済室「国内外における最新の情報通信技術の研究開発及びデジタル活用の動向に関する調査研究の請負成果報告書」(2022年3月)199頁より引用。)

このようにインターネットやSNSは、国民にとって、≪ある程度信頼できる≫、≪最新情報を≫、≪手軽かつ迅速に入手できる手段≫として広く受け取られていると考えられます。もちろん、≪手軽かつ迅速に発信できる手段≫としても重宝されています。

そして、SNSにおいては、「ネットワークサービス」という名のとおり、ひとたび公開された情報は、全世界の誰もが簡単にアクセスできる状態に置かれるとともに、その情報の受け手がさらに別の受け手に伝えるという連鎖が起こることで、瞬く間に拡散していきます。

なお、SNSから得られる情報の信頼性については、上記の【図表1】の調査からは、比較的慎重に判断されていることが窺われます。ただし、投稿した人、投稿した内容、投稿された媒体、投稿された日時などのあらゆる要素を考慮して信頼できるかどうかが判断されるものであり、SNSだから信用できる・信用できないと画一に定まるものではないと考えられます。したがって、SNS上には、ある一面では全く信頼することができない情報がある一方で、基本的に疑いが生じない情報もあるという玉石混交な状況が、「世の中のできごとや動きについて信頼できる情報を得る」ための情報源はどれかという問いへの回答(【図表1】)において、インターネットのポイントが若干低くなっていることに反映されたものと考えるべきでしょう(例えば、企業公式アカウントによる発信であれば、受け手は通常、深く疑ったりしないはずです。)。

そのため、SNSは比較的信頼性の低いメディアだから軽視してよいという発想は極めて危険であり、むしろ、上記のような拡散性からすれば、SNSは現代において最も注意を傾けなければならない媒体であると認識しておくことが重要です。

第2 事業者によるSNS利用のメリットと潜むリスク

上記のSNSの特性は、テレビCMといった従来型の広告媒体よりも安価にスタートできるという側面とも相まって、事業者の広告戦略において検討が不可欠であるという事実を与えるに至っています。

事業者としては、SNSを上手に活用し、知名度向上やイメージアップ、顧客獲得につなげたいところですが、使い方を誤ると、悪名による知名度向上、イメージダウン、不買運動という全く反対の結果をもたらしてしまうリスクがあるのが、SNSを用いたマーケティングの特徴でもあります。なお近年、「悪名は無名に勝る」という言葉がもてはやされ、危うい方法で知名度を集める者も少なくありませんが、事業者として大きなイメージダウンにつながるだけでなく、取引先や従業員個人に飛び火してしまうことも多く、さらに態様によっては、刑法、不正競争防止法、不当景品類及び不当表示防止法(景品表示法)その他の刑罰法規や行政法規に抵触し、最悪の場合には事業を停止せざるを得ないということも考えられますので、絶対に行わないようにしてください。

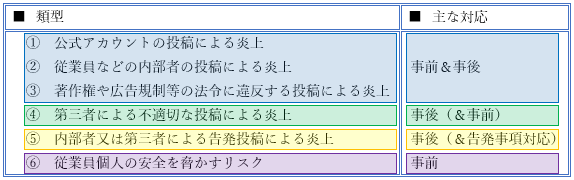

ここで、本題に戻りますと、事業者がSNSに関して留意すべき場面・事項としては以下のものが挙げられます。

① 公式アカウントの投稿による炎上

② 従業員などの内部者の投稿による炎上

③ 著作権や広告規制等の法令に違反する投稿による炎上

④ 第三者による不適切な投稿による炎上

⑤ 内部者又は第三者による告発投稿による炎上

⑥ 従業員個人の安全を脅かすリスク

このうち、①~③は、事業者による事前のリスクマネジメントにより発生を抑制することができますので、特に重要となります。炎上(※3)の規模は、投稿内容の不適切さの度合いによって左右されることは当然のことながら、それ以外にもいくつかの要素があり、例えば、「日頃からきちんとした対応を行っていれば回避できたはずの事柄」や「一般的に受け入れられている常識や良識とかけ離れた言動」ほど、炎上が大きくなる傾向があるといえます。それゆえ、事前対策が可能なものや、一般常識が備わっていれば回避できたはずのものについては、徹底的に行っておく必要があるのです。

それでも、100%防止することはなかなか難しいですから、事後の対応についても、平時からきちんと備えておくべきことは言うまでもありません。

次に、④「第三者による不適切な投稿による炎上」については、場合によっては、「火の無いところに煙が立つ」こともあり得るところであり、主に事後対応が重要となるケースが多いです。もっとも、事前の対応がある程度可能な部分もあります。

⑤「内部者又は第三者による告発投稿による炎上」は、例えば、従業員により上司からハラスメントを受けたことを投稿される、ですとか、顧客により従業員の応対が悪かったことが投稿される、といったものです。そのため、①~④とは異なり、本質的な問題は、投稿の内容になっている従業員の応対や上司のハラスメントにあるということになります。とはいえ、投稿の内容となっている事項への対応と並行してSNSの対応も行わなければなりません。

また、①~⑤に派生するリスクとして、⑥「従業員個人の安全を脅かすリスク」を挙げることができます。例えば、公式アカウントと公式アカウント運営担当者個人の私的なアカウントが紐づけられて個人や職場が特定されてしまうことなどが想定されます。こちらは、事後的な対応では取返しがつかないおそれがあるので、事業者としては、日ごろから従業者に対し、ソーシャルメディアリテラシーの向上のための指導や教育を行い、未然に防ぐことが重要となります。

次回、それぞれの類型ごとに検討します。

(※1)総務省「令和3年通信利用動向調査の結果(概要)」2頁(令和4年5月27日公表)

(※2) 総務省「令和3年度情報通信メディアの利用時間と情報行動に関する調査報告書」79頁。

(※3)「炎上」とは、「ウェブ上の特定の対象に対して批判が殺到し、収まりがつかなさそうな状態」「特定の話題に関する議論の盛り上がり方が尋常ではなく、多くのブログや掲示板などでバッシングが行われる」状態をいいます(総務省「令和元年版情報通信白書」、荻上チキ『ウェブ炎上―ネット群集の暴走と可能性』(2007年、筑摩書房))。

監修

弁護士 箕輪 洵

(スタートアップ企業を中心に、上場企業から中小企業まで企業法務を幅広く対応。知的財産法を得意とし、特にメタバース法務、エンターテインメント法務に注力。)