執筆:弁護士 早崎 智久(メディカル・ビューティー・ヘルスケアチーム)

私たちは、昨年『Q&Aでわかる 医薬品・美容・健康商品の「正しい」広告・EC販売表示』という書籍を出版しました。何度かAmazonベストセラー1位になるなど、一般の方にも届けることができたことは嬉しく思いつつ、読者の方からいろいろとご質問をいただく機会も多く、ここでは、まだ読まれていない方のために、本書の内容の概要や、よくいただくご質問への回答をいたします。

- 1 ますます厳しくなる広告規制

- 2 本書の概要と主な内容

- 3 よくあるご質問

- Q1. 「医薬品・美容・健康商品」の広告表示で気をつけるべき法規制にはどのようなものがありますか?

- Q2. ECサイトやSNSでの広告表示において、違反リスクを避けるための具体的なポイントはありますか?

- Q3. 広告表示における「使用者の声」や「口コミ」の取り扱いについて、どのような点に注意すべきですか?

- Q4. 景品表示法や薬機法における「根拠のない効果」を表示してしまうと、どのようなリスクがあるのでしょうか?

- Q5. 薬機法を遵守するための「正しい表現」にはどのような基準があるのですか?

- まとめ:医薬品・美容・健康商品で適切な広告表示を行う重要性

1 ますます厳しくなる広告規制

ここ数年、広告に対する規制が厳しさを増しています。昨年のステルスマーケティングに対する規制は社会的にも注目を集め、今年、大手企業の違反も報道されました。

2024年10月からは改正された景品表示法も施行され、優良誤認表示と有利誤認表示に罰則も設けられました。

その背景は、インターネットの普及にあります。医薬品や化粧品をオンラインで購入できるようになり、スマートフォンの普及により、マーケティングの舞台がウェブがメインになったことで、社会全体の広告の量が爆発的に増えました。

その結果、違法な広告も、以前とは比較にならないくらいに増え、消費者が広告に騙されるケースも比例して増えています。

このような社会情勢のなかで、広告ルールは年々厳しく、複雑になっています。

しかし、複雑で数も多い広告ルールを正しく理解している人は少なく、解説している書籍も、ある程度の知識が無い人でないと正しく理解することは難しく、書籍の対象範囲もそれほど広くありません。

そこで、私たちは、広告ルールを知らないけれど、マーケティングなどに関わる一般の方向けに、基本事項から専門事項までを広く扱いつつ、簡単な文章でより分かりやすい内容の書籍として、『Q&Aでわかる 医薬品・美容・健康商品の「正しい」広告・EC販売表示』(以下では「本書」といいます)を出版しました。

2 本書の概要と主な内容

本書は、一番基本的な広告ルールの景品表示法のほか、特に、医薬品、化粧品、医薬部外品などの広告ルールを定める薬機法、食品の広告ルールを定める健康増進法を中心に、解説しています。その他、病院の医療広告、ステルスマーケティング規制にも触れています。

薬機法や健康増進法のルールは、内容が分かりにくく、また、業界団体のルールもたくさんあり、一般の方には理解が難しいものです。また、専門家向けの本はあっても、一般の方に対して、しっかりした内容で書かれた書籍が少なかったので、一般の方向けにできるだけわかりやすく書いています。

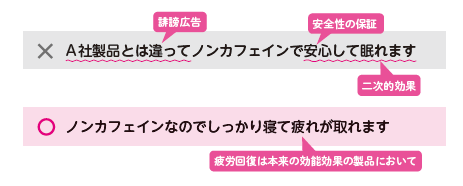

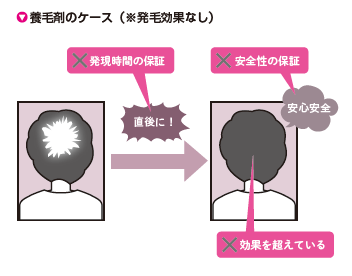

問題になった事例のほか、ルールを分かりやすく理解してもらえるように、私たちで多くの事例も作成し、イラストでの事例も掲載していますが、事例ごとに、その表現のどこが問題になるのかを分かりやすく記載しています。

広告ルールは年々厳しくなっており、違法な広告が問題になるケースも毎年のように発生しています。特に、化粧品や食品の広告は、健康被害に関わることも多いため、問題となってしまうと、レピュテーションにも大きなダメージを与えます。

ルールの基本を正しく理解して、応用ができるようになることが、違反を防ぐためにもっとも大切なことです。

3 よくあるご質問

Q1. 「医薬品・美容・健康商品」の広告表示で気をつけるべき法規制にはどのようなものがありますか?

細かなルールは無数にありますが、もっとも大切なことは、「嘘を書かない」「大げさに言わない」ということです。これは、薬機法、景品表示法、健康増進法でもルールとなっており、「優良誤認表示」「虚偽誇大表示」など言葉は違っていても、その内容は同じです。広告を見る人たち、消費者の気持ちになって、正しく伝える、という気持ちがもっとも大切です。

その上で、細かなルールを確認するときも、「なぜこんなルールがあるのか」を考えれば、消費者を誤解させないように、という視点が同じことに気付くと思います。

Q2. ECサイトやSNSでの広告表示において、違反リスクを避けるための具体的なポイントはありますか?

まず、サイトやSNSが「広告」になるのかどうか、というチェックが必要です。医療広告では、情報発信のためにするものは広告ではない場合もあります。

その上で、ネット広告やSNSは、文字数に制限があるので、キャッチコピーや、消費者を引き付けるための強い表現が多用されるため、違法な広告になりがちという特徴があります。消費者の心理を突くような広告手法が生み出されていることもあり、手法が違法になりやすいといえます。

キャッチコピーでは、「最高」や「No.1」などの最大級表現は誇大表現になりがちです。SNSでは、実際に使ったり、利用したことがある人の「体験」や「口コミ」が主流ですが、薬機法や医師法では厳しいルールがあるので注意が必要です。次に説明します。

Q3. 広告表示における「使用者の声」や「口コミ」の取り扱いについて、どのような点に注意すべきですか?

薬機法では、商品の効能効果に関する体験談は禁止されています。つまり、「化粧品を使ってみたらこんな効果があった」と口コミで広告するのは違法です。そのため、効能効果を表現したいときは、体験談にならないように「この化粧品にはこんな効果があるらしい」などと、あくまで商品の内容の説明をするか、効能効果以外の使用感として「べたつかずに使いやすい」とか、デザインについて「ピンク色がかわいい」というように表現します。

また、ステルスマーケティングにならないように注意も必要です。投稿内容に事業者が関わっているときは、「PR」と表記したり、サイトに口コミを掲載するときは、ピックアップしていることを明記するなど、事実を正しく記載しましょう。

Q4. 景品表示法や薬機法における「根拠のない効果」を表示してしまうと、どのようなリスクがあるのでしょうか?

冒頭でも伝えたように、広告では正しいことを伝えるのが鉄則です。特に、化粧品やサプリメントなどを買う人は、効果を期待しています。そのため、効果にはデータのような科学的な根拠が必要です。

景品表示法では、不実証広告規制といって、広告をする者が根拠を証明しなければいけません。科学的な根拠を証明できないときは、優良誤認表示として、不当表示になります。優良誤認表示になると、公表されたり、その表示によって得た利益に応じた課徴金の支払いが命じられるリスクがあります。また、今年の景品表示法改正により、優良誤認表示には罰金が制定され、犯罪になるリスク(つまり、犯罪者になるリスク)があります。

広告内容のどこまでの根拠が必要になるのかはケースごとに考えなければいけませんが、例えば、薬用化粧品の「美白」効果を広告するのであれば、薬事承認の際のデータが必要になります。

Q5. 薬機法を遵守するための「正しい表現」にはどのような基準があるのですか?

「治療」や「予防」のような表現は、ほぼ医薬品、医療機器の広告以外では使用できません。ネット上の広告では「痩せる」効果を宣伝する広告をよく見ますが、ほぼ違法広告です。薬機法に沿って正しく「効能・効果」を広告するためには、承認されたものを広告するのが原則です。化粧品は、販売するための承認が必要ではないかわり、表現できる効能効果が56種類に制限されていますので、その範囲内で広告しましょう。

よく、具体的な表現内容について、ルールどおりにやると消費者にアピールできない、といったお話を聞きます。ただ、これは工夫次第だと思います。「正しい表現」でありつつ、ちゃんと消費者向けの効果的なメッセージを伝えられている広告もたくさんあります。言い換え表現に頼るのではなく、ルールを理解することで、正しくも訴求できる広告を作ることはできます。

この書籍が一般の人向けにわかりやすく、でも、細かなルールもしっかりと書いているのは、ルールを理解することがいちばん近道だからです。

最後に、広告チェックのための方法をまとめましたので、ご参照ください。

【広告チェックの基本的な流れ】

・広告する商品・サービスは何か?

⇒その商品・サービスの広告ルールはどれか?薬機法、健康増進法、その他?

・広告したい事項を確認する

⇒効能効果、名称、製造方法、値段?

・どんなルールがあるのかを確認、ルール内容を正確に理解

⇒「これが禁止なら、この表現なら違反してなさそう。これはいける」とだんだん分かるようになる

【広告チェックのポイント】

・言い換え表現に頼らず、機械的に考えない。広告は生きているもの

・一人で悩まず、社内でも複数人でチェックできるように!

・社内だけで不安なら外部の専門家のチェックやアドバイスを求める

まとめ:医薬品・美容・健康商品で適切な広告表示を行う重要性

広告は、商品やサービスを多くの人に知ってもらうためにします。知ってもらう、というのは、良い商品などの良さを伝えるということです。

なので、ダメな商品を良く見せて広告する、というのは消費者を騙しているだけです。見かけだけのケースに入った不良品と同じです。

良い商品やサービスであれば、その良さを正しく知ってもらう、というのは商売としても当然のことではないでしょうか。

良い商品の良さを、効果的に伝えたいと思うのは当然のことです。ルールは、その伝え方に関するルールに過ぎません。ルールを守ることで、商品の良さを正しく伝えることができるのです。

私は、この書籍の前書きに、広告は商品を包む包装紙やリボンのようなもの、と書きましたが、これが、広告ルールにとってもっとも大切なことだと今も思っています。

この本で広告を正しく理解できれば、消費者は、その商品を選んでくれて、買った後も大切にするはずです。

このように、消費者の信頼を獲得することは、法的リスクを回避することにもつながります。適切な表示を行うことはとても大切なことです。

実務でのリスク管理を徹底し、法令遵守を推進することを想定した著書なのでお役立て下さい。

そして、もし個別のケースで困った場合は初回無料相談を是非ご活用下さい。