執筆:弁護士 早崎 智久(メディカル・ビューティー・ヘルスケアチーム)

1.はじめに

GVA法律事務所では、メディカル、美容、ヘルスケア領域に関して専門チームを設け、各分野について多様なサポートをさせていただいております。

薬機法の基本に関する連載3回目の前回は、医薬品の販売と薬局に関して、医薬品の種類をご説明しました。4回目となる今回は、この医薬品の種類を踏まえて、医薬品の販売と薬局について解説いたします。

2.医薬品の販売ルールを理解する2つの前提

医薬品の販売に関するルールを理解するためには、前回ご説明した医薬品の種類を理解しておくことが必要になります。その上で、もう一つ重要なことがあります。それは、一般時に医薬品を販売するためには、医薬品の販売に従事する専門家が必要になることです。

◎医薬品の販売ルールを理解するための2つのこと

① 医薬品の種類を理解すること

…医薬品の種類ごとに販売できる方法が異なる

② 一般人に対する医薬品販売に従事する専門家を理解すること

…薬剤師、登録販売者

医薬品に関する専門家といえば、多くの方が薬剤師を考えると思いますが、その他の専門家もいます。それが、「登録販売者」という専門家です。

登録販売者については、薬機法第4条第5項1号で「第36条の8第2項の登録を受けた者」とされており、この条文を見ますと、

① 一般用医薬品の販売または授与に必要な資質を有することを確認するための試験(都道府県知事が実施)に合格したこと

② ①の試験に合格したか、政令で定める基準に合格した者として、都道県知事の登録(販売従事登録)を受けたこと

が条件となっています。

この制度は、従来の医薬品の区分を、前回ご説明した区分へと変更し、さらに、これに合わせて医薬品の販売制度自体を変更した際に新しく創設されたものです。

ポイントとしては、後ほどご説明する店舗販売業や配置販売業において、薬剤師がいなくても、一部の医薬品の販売ができるようになった、という点です。具体的には、登録販売者は、薬剤師がいない場合であっても、一般用医薬品のうち、第二類医薬品と第三類医薬品の販売をすることができます。

なお、薬剤師、登録販売者共に、薬局や店舗におりますが、その際に一般人から見て分かるように、名札などを付ける必要があります(薬機法施行規則第15条第1項など)

3.医薬品の販売

⑴ 全体像

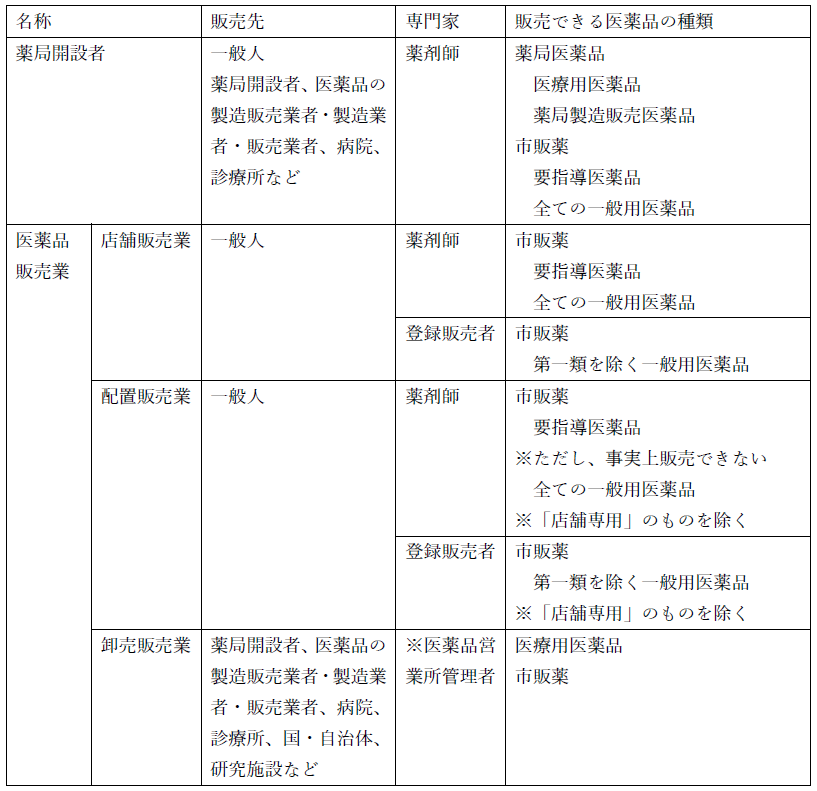

次に、医薬品の販売ができる者について、全体像をご説明します。

(医薬品の種類と上記の専門家が前提)

まず、医薬品の販売については、薬機法第24条以下が定めていますが、結論として、医薬品の販売をビジネスとして行うことができるのは、

① 薬局開設者(以下「薬局」といいます。)

② 医薬品の販売業(医薬品販売業)許可を受けた者

の2者とされています。

そして、薬機法第25条では、②の医薬品販売業として、店舗販売業、配置販売業、卸売販売業の3種類が定められています。

この内、店舗販売業と配置販売業の場合、薬剤師以外に、登録販売者による医薬品の販売も認められています。

これを整理すると、以下の図のようになります。

◎医薬品の販売を行える者

こちらを見ていただくと、前回ご説明した医薬品の種類に応じて、それを販売できる者が異なることがお分かりになると思います。

ここで、重要なポイントを整理すると、

一般人に販売できるかどうかで、卸売販売業と他の業者が区別される

卸売販売業は、(薬局製造販売医薬品を除く)あらゆる医薬品を販売できるが、一般人には販売できない。そのため、薬剤師も登録販売者も不要となる。

医療用医薬品を一般人に販売できるのは薬局のみ

薬剤師がいれば、あらゆる市販薬(要指導医薬品、第一類医薬品を含む)を一般人に販売できる

登録販売者がいれば、第二類医薬品と第三類医薬品を一般人に販売できる

薬剤師も登録販売者もいない場合、一般人への医薬品の販売はできない

以上を踏まえ、以下、医薬品販売業について順番に見ていきます。

⑵ 医薬品販売業①:店舗販売業

店舗販売業は、店舗において医薬品を販売する業者です。いわゆる「ドラッグストア」をイメージしていただくと良いと思います。

① 販売できる医薬品

3の表にあるように、医療用医薬品の販売はできず、市販薬のみの販売を行うことができます。市販薬の販売について、薬剤師がいる場合は、要指導医薬品とあらゆる一般用医薬品(第一類医薬品から第三類医薬品)を販売できますが、登録販売者のみの場合は、一般用医薬品の第二類医薬品と第三類医薬品のみの販売となります。

② 必要な構造設備

必要な構造設備については、「薬局等構造設備規則」第2条で基準が設けられています。詳細は省略しますが、外観や換気、店舗の面積、貯蔵設備などについて細かく定められています。

③ 必要な販売体制

販売体制については、「薬局並びに店舗販売業及び配置販売業の業務を行う体制を定める省令」第2条で基準が定められています。こちらも詳細は省略しますが、営業時間内の薬剤師等の常在など、薬機法の定めるルールを遵守するための体制について規定されています。

④ 店舗における掲示

店舗販売業者は、薬局との区別などを一般人に示すため、店舗内に特定の事項を掲示する必要があります(薬機法第29条の4、薬機法施行規則第147条の12)

⑤ 特定販売

店舗販売業については、薬局と同じく「特定販売」、つまりインターネットを通じた医薬品の通信販売を行うことができます。特定販売については、薬局のところでご説明します。

⑶ 医薬品販売業②:配置販売業

配置販売業というのは、家庭に常備しておく薬を販売している業者です。富山の薬売りとして、昔からよく知られたもので、いろいろな薬が入った薬箱を各家庭に「配置」し、家庭で使用した分について代金を支払うというビジネスモデルになります。

① 販売できる医薬品

医療用医薬品の販売ができず、市販薬のみの販売を行うこと、薬剤師がいる場合は、要指導医薬品と一般用医薬品の第一類医薬品から第三類医薬品を販売できますが、登録販売者のみの場合は、一般用医薬品の第二類医薬品と第三類医薬品のみの販売となることは店舗販売業と同じです。

もっとも、さらに販売できる医薬品が制限されています(法31条)。 これは、平成21年2月6日の厚生労働省告示第26号「配置販売品目基準」として定められているもので、

ⅰ 経年変化が起こりにくいこと。

ⅱ 剤型、用法、用量等からみて、その使用方法が簡易であること。

ⅲ 容器又は被包が、壊れやすく、又は破れやすいものでないこと。

となっており、要するに、配置販売される医薬品というのは、常備しておいて必要な時に使用することを想定していますので、すぐダメになったり、容器が壊れてしまうようなものは不適切とされています。そのため、上記①~③に該当しないもの(つまり、店舗でしか販売できないもの)については、「店舗専用」という表示を付けるものとされています。

② 必要な構造設備

配置販売業は、店舗での販売がありませんので、構造設備の基準はありません。

③ 必要な販売体制

販売体制については、「薬局並びに店舗販売業及び配置販売業の業務を行う体制を定める省令」第3条で基準が定められています。詳細は省略しますが、営業時間内の薬剤師等の常在など、薬機法の定めるルールを遵守するための体制について規定されています。

④ 配置販売時の提示事項

配置販売業者は店舗を持っていないので、店舗販売業社のように店舗内に次項を掲示することができません。そのため、一般人の家などに訪問して販売を行う際に、特定事項を提示する必要があります(薬機法施行規則第149条の10)。

⑤ 特定販売

配置販売業については、「特定販売」が認められていません。

⑷ 医薬品販売業③:卸売販売業

最後に、卸売販売業というのは、一般人向けではなく、薬局や他の販売業者、病院に対して医薬品を販売するビジネスモデルです。

なお、卸売販売業を理解するためには、製造業や製造販売業との関係を確認しておくと分かりやすいです。

医薬品は、製造の責任者ともいえる製造販売業者の製造委託を受け、まず、製造業者が製造します。そして、製造業者はこの医薬品を製造販売業者に販売(納品)します。

このように製造販売業者や製造業者はメーカーなので、作ったものを当然に別の者に販売します。そのため、広く言えば、これも「医薬品の販売」ですが、このような販売行為はビジネスモデルにおいて当然に想定されています。したがって、製造販売業者と製造業者は、別途医薬品販売業の許可を得る必要はありません。しかし、医薬品の種類は膨大であり、一般的には、製造販売業者から卸売販売業者に卸されたのち、卸売販売業を通じて流通されます。

① 販売できる医薬品

卸売販売業者は、一般人には販売できませんが、薬局等に対して、薬局製造販売医薬品を除くあらゆる医薬品の販売ができます。ただし、店舗販売業者には市販薬のみ、配置販売業者には市販薬のうちの一般用医薬品しか販売できないとされています(薬機法施行規則第158条の2)。

さらに、医薬品の回収を行うのも卸売販売業者です。

② 営業所の管理

卸売販売業は一般人に医薬品を販売しませんので、薬剤師や登録販売者は不要ですが、膨大な医薬品を取扱い、地域の薬局、販売事業者、病院や診療所などに対して医薬品を流通させるというとても重要な役割を担っておりますので、営業所の管理を行うことが必要です。そのため、営業所ごとに医薬品営業所管理者を設置する必要があります(薬機法第35条)。ただし、薬剤師が卸売販売業者の場合は不要です。

◎補足知識:小売販売業に関する昔の分類

上記では、現在の販売業をご説明しましたが、この現在の分類は、平成21年施行の改正薬事法(現薬機法)によって新たに設けられたものです。

以前は、一般販売業、薬種商販売業、特例販売業などに分かれていましたが、移行措置が設けられた上で、概ね、以前は一般販売業、薬種商販売業とあったものは店舗販売業となり、特例販売業は、卸売販売業となっています。現在、新たにこれらの販売業の許可がなされることはありません。以上が医薬品の販売業です。そこで、次に薬局について見ていきます。

4.薬局

⑴ はじめに

多くの方は、街中のドラッグストアと薬局の区別がつかないと思いますし、特に区別なく利用されているかもしれませんが、薬機法では、店舗販売業と薬局を明確に区別しています。

薬局を定義する薬機法第2条第12項は、薬局について、

「薬剤師が販売又は授与の目的で調剤の業務並びに薬剤及び医薬品の適正な使用に必要な情報の提供及び薬学的知見に基づく指導の業務を行う場所」 としています。つまり、薬局というのは、調剤と医薬品に関する情報提供や服薬指導を行う場所とされています。そのため、医療法第1条の2第2項でも、薬局は、病院や診療所と並んで「医療提供施設」の一つとされています。

この「調剤」というのは、処方箋に従って医薬品を揃えて、患者(≠消費者)に対して服薬指導をした上で交付する行為になりますので、医療の提供の一部となります。この意味で、「調剤」と「販売」は異なります。

もっとも、薬局の開設には薬剤師が必要となりますので、薬局では市販薬の販売もできます。

まとめれば、薬局は、

① 処方箋に基づく「調剤」を行う医療機関

② 医薬品を販売する販売業

という2つの性質を持っているところになります。

⑵ 薬局の開設

薬局を始めるには、都道府県知事(保健所を設置する市や区の場合は市長・区長)の許可が必要になります(薬機法第4条)。

この許可の基準は薬機法第5条に詳しく書かれていますが、ポイントを要約すると、

① 薬局の構造設備が『薬局等構造設備規則』の基準に適合している

② 医薬品の販売または授与の業務を行う体制が『薬局並びに店舗販売業及び配置販売業の業務を行う体制を定める省令』の基準に適合している

③ 申請者が欠格事由(薬機法第5条第3号のイ~ヘ)に該当しない

となります。

このような許可が必要になっていることから、許可を受けていない者が「薬局」を名乗ることはできません(薬機法第6条。病院の調剤所は除きます。)。

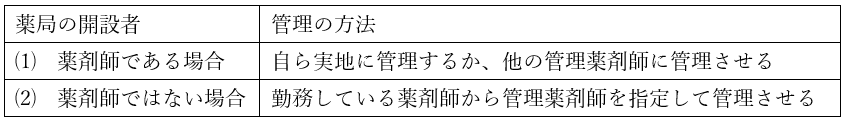

⑶ 管理薬剤師について

薬局は、医療提供施設に該当するように、その管理のためには調剤や服薬指導に必要な専門知識を必要とします。この役職を管理薬剤師といいます。ただ、薬機法は、管理薬剤師でなくても薬局の開設ができるものとしています。この区別に応じて、以下のような定めが設けられています。

なお、管理薬剤師は、都道府県知事等の許可を受けない限り、その薬局以外では薬事関する実務に従事することができません。兼任を原則禁止することで、薬局の管理に専念させる必要があるためです。

⑷ 薬局の義務

薬局は医療提供機関となりますので、地域医療システムの一翼を担っており、また、高度の安全性が求められるため、様々な義務を負っています。詳細な説明は割愛しますが、以下のようなものが挙げられます。

食品等と区別したり、医薬品ごとに分けた陳列をすること(薬機法第57条の2)

構造設備基準を満たす状態を維持すること

業務体制省令に従った販売体制を維持すること

薬局の掲示事項を薬局内に掲示すること(薬機法第9条の5)

薬局に関する情報の提供(薬機法第8条の2)

調剤された薬剤に関する情報の提供(薬機法第9条の4)

⑸ 調剤と服薬指導

調剤の定義は既にご説明したとおりですが、患者に対する治療というものが、医師による診断を経て、患者が医薬品を服用することでなされることを考えれば、薬局における「調剤」が医療提供の重要な一部であることがご理解いただけるかと思います。

調剤については、主に薬剤師法において詳細に定められておりますが、薬機法施行規則にも同様の定めが設けられており、薬剤師法による薬剤師個人の責任に留まらず、薬局の責務であることに注意が必要です。

なお、調剤に関する重要な規制としては、薬剤師しかできないこと、医師の処方箋によらない調剤が禁止されていることなどがあります。

そして、調剤した医薬品は、市販薬ではなく医療用医薬品となりますので、情報提供と服薬指導が必要になります。服薬指導については、昨今のCOVID19の影響もあり、オンラインによる服薬指導も始まっていますが、こちらの詳細については、以下の過去の記事をご参照ください。

『オンライン医療に関わる法律の現在地』(執筆:宮田智昭弁護士)

5.特定販売

最後に、特定販売についてご説明します。

この特定販売というのは、要するに医薬品のインターネット等による通信販売のことです。従前からも一部は通信販売が認められていたのですが、平成26年に施行された改正薬機法によって、大きく変わった部分となります。

この特定販売の定義について、薬機法施行規則第1条第2項は、

その薬局又は店舗におけるその薬局又は店舗以外の場所にいる者に対する一般用医薬品又は薬局製造販売医薬品(…略…)の販売又は授与をいう。としています。

これを分かりやすい言えば、

「薬局か店舗販売業者(ドラッグストア)が、来店しない一般人に対して、市販薬などを販売すること」となります。つまり、特定販売ができるのは、もともと医薬品を一般人に販売できる者に限定されていますので、医薬品の販売が広く一般に認められるようになったものではありません。あくまでも、これまでも販売できた者の販売手段が拡がった者と理解するのが適切です。このため、上記の定義も、薬機法ではなく、施行規則にあります。

そして、特定販売の方法については、同施行規則第15条の6に

一 当該薬局に貯蔵し、又は陳列している一般用医薬品又は薬局製造販売医薬品を販売し、又は授与すること。

二 特定販売を行うことについて広告をするときは、インターネットを利用する場合はホームページに、その他の広告方法を用いる場合は当該広告に、別表第一の二及び別表第一の三に掲げる情報を、見やすく表示すること。

三 特定販売を行うことについて広告をするときは、第一類医薬品、指定第二類医薬品、第二類医薬品、第三類医薬品及び薬局製造販売医薬品の区分ごとに表示すること。

とありますので、店舗という場所に貯蔵か陳列されていないものを販売することはできませんし、対面での販売が必要な医薬品の販売もできません。

6.最後に

以上、全2回に亘って、医薬品の販売と薬局についてご説明しました。

重要な視点としては、

・医薬品には多くの種類があること

・医薬品の種類ごとに販売に必要な許可が異なること

・一般人に販売するためには専門家が必要なこと

・薬局は「医療提供機関+販売業者」であることが挙げられますので、この辺りを理解できればよろしいかと思います。

なお、一般的な薬機法の解説書では、医薬品の販売に関する事項の前に、医薬品の承認や製造販売について触れられることが多いかと思いますが、皆さんにとっては、医薬品を購入したり、薬局で処方される場面のほうが、馴染みがあると思われますので、医薬品のイメージを持っていただくため、まず、販売・処方について説明いたしました。

次回からは、医薬品の承認や製造販売、つまり、医薬品を開発し、社会に広めていく(流通させる)ためには何が必要か、どのような規制があるのかについて、2回に亘ってご説明する予定です。

連載:薬機法とは ~薬機法の基本~

『第1回 薬機法の全体像』はこちらから

『第2回 「医薬品等」とは』はこちらから

『第3回 医薬品の販売と薬局 ① -医薬品の種類-』はこちらから

『第5回 医薬品の製造販売① -全体像と製造販売業・製造業・製造管理-』はこちらから

『第6回 医薬品の製造販売② -医薬品の製造販売承認-』はこちらから

監修

弁護士 鈴木 景

(都内法律事務所からインハウスローヤーを経て、2017年GVA法律事務所入所。 スタートアップから大手上場企業まで、新規事業開発支援、契約書作成レビュー支援、株式による資金調達、M&AやIPOによるExitの支援など幅広く対応。 対応領域も、医療・美容に関する広告規制対応や、食品関連ビジネス、旅行関連ビジネス、NFT関連ビジネスと幅広い。)