執筆:弁護士 宮田智昭、弁護士 増田亜起子(メディカル・ビューティー・ヘルスケアチーム)

(※2021年7月1日に公開。2023年7月27日に記事内容をアップデートいたしました。)

1.はじめに

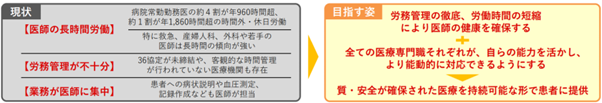

医師の長時間労働が問題になっている状況に鑑みて、「良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療法等の一部を改正する法律(改正医療法)」によって、医療法が改正され、医師の労働時間の短縮及び健康確保のための制度が創設されます。

※良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療法等の一部を改正する法律案の閣議決定について

令和3年2月12日第31回地域医療構想に関するワーキンググループ

参考資料から引用

医療法の改正は、医師に対する時間外労働の上限規制の適用開始(令和6年4月1日)に向け、次のように段階的に施行されることになります。

2.公布日~

公布日からは、労働時間を短縮し、健康を確保できるよう、必要な指針が公表されます(医療法105条)。

3.令和4年4月1日~

令和4年4月1日からは、病院又は診療所に勤務する医師の労働時間の短縮のための取組の状況等について評価等を行う医療機関勤務環境評価センターが創設されます(第107条、第108条(令和6年4月1日以降は、第130条、第131条))。

医療機関勤務環境評価センターは、厚生労働大臣によって指定され、労働時間の短縮のための取組の状況等についての評価を、病院又は診療所の管理者と都道府県知事に通知します。そして、当該通知を受けた都道府県知事は、評価の結果を公表します(第109条、第111条(令和6年4月1日以降は、第132条、第134条))。

4.令和6年4月1日~

(1)概要

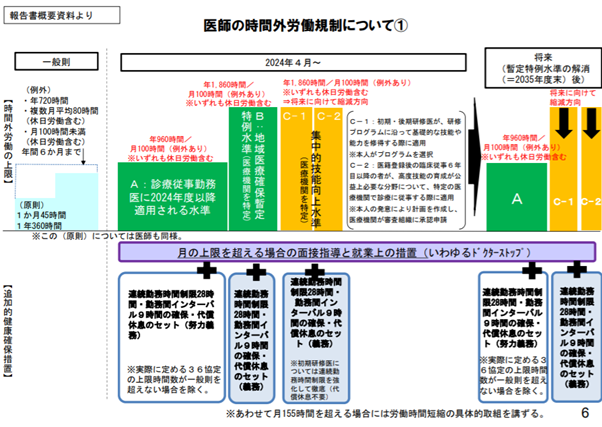

令和6年4月1日からは、医療機関全般に対して、労働時間の上限を超えた場合の面接指導、医師の休息時間の確保等について制度ができます。

また、やむを得ず医師の長時間労働が必要となる病院又は診療所については、病院又は診療所の開設者の申請により、当該病院又は診療所を「特定労務管理対象機関」と指定し、労働時間の上限を通常よりも高く設定するとともに、労働時間短縮計画の策定を義務付けるなどの義務を課しています。特定労務管理対象機関には、①特定地域医療提供機関(B水準)、②連携型特定地域医療提供機関(連携B水準)、③技能向上集中機関(C-1水準)、④特定高度技能研修機関(C-2水準)が挙げられ、全体像としては以下の図のとおりとなります。

(2)健康確保措置(全般)

ア.面接指導

上記の図ように、新制度における労働時間については、適用される水準の種別によって差異がありますが、いずれの水準においても、時間外・休日労働が月100時間以上となることが見込まれる医師に対しては、病院又は診療所の管理者は、その医師に対して、医師による面接指導を行わなければなりません。面接指導の結果、必要があるときは、労働時間の短縮、宿直の回数の減少などの措置を講じなければなりません(第108条第1項から第5項)。

病院又は診療所の管理者が、面接指導を正当な理由なく行わない場合や、必要な措置を講じていない場合は、改善命令が出される可能性があります(第111条)。

※医師の働き方改革について

令和元年6月7日第1回医療政策研修会第1回地域医療構想アドバイザー会議 資料2-1から引用

イ.休息時間の確保

病院又は診療所の管理者は、以下の2つの方法により、医師に対し、休息時間を確保する努力義務があります(第110条第1項本文)。

・始業から24時間以内に9時間の連続した休息時間を確保

(通常の日勤及び宿日直許可のある宿日直に従事させる場合)

・始業から46時間以内に18時間の連続した休息時間を確保

(宿日直許可のない宿日直に従事させる場合)

この休息時間を確保しなかった場合は、事後的に休息時間を確保するよう努めなければなりません(第110条第2項)。

また、宿日直勤務の際は、宿日直勤務の後に、必要な休息時間を確保するよう努力する義務があります(第110条第3項)。

休息時間の確保は、このように一般に努力義務となりますが、特定労務管理対象機関には義務になるなどの違いがあります(詳しくは、後述いたします。)。

(3)特定労務管理対象機関制度の創設

ア.特定労務管理対象機関とは

令和6年4月から、医師の時間外・休日労働時間の上限が原則年960時間・月100時間未満となりますが(A水準)、年間の時間外・休日労働時間が960時間を超えることがやむを得ない医師が勤務している医療機関は、開設者の申請により、例外的な労働時間のもとで医師が勤務することが認められます。

特定労務管理対象機関とは、地域医療の確保や集中的な研修実施の観点からこの例外が認められる医療機関として都道府県知事に指定された機関のことをいい、種別として以下の①~④があります。

特定労務管理対象機関には、労働時間の上限の違いがある他、異なる条件が課されています。

①特定地域医療提供機関(B水準):

次に掲げる医療を提供するために勤務する医師の労働時間がやむを得ず長くなる病院又は診療所として都道府県知事に指定された機関(第113条第1項)

・救急医療

・居宅等における医療

・地域において当該病院又は診療所以外で提供することが困難な医療

このように、B水準とは、地域医療の確保のため、自院内で長時間労働が必要な場合に適用される基準であり、時間外・休日労働時間の上限は年間1,860時間・月100時間未満とされています。

②連携型特定地域医療提供機関(連携B水準):

医師の派遣を行うことによって、派遣される医師の労働時間がやむを得ず長くなる病院又は診療所として都道府県知事に指定された機関(第118条第1項)

このように、連携B水準とは、地域医療の確保のため、本務以外の副業・兼業として派遣される際に適用される基準で、時間外・休日労働時間の上限は、年間通算1,860時間(各院では960時間)・月100時間未満とされています。

③技能向上集中機関(C-1水準):

次の病院又は診療所で、やむを得ず当該機関で研修を受ける医師を長時間労働させる必要がある病院又は診療所として都道府県知事に指定された機関(第119条第1項)

・医師法第16条の2第1項に基づき臨床研修を行う医療機関として都道府県知事の指定する病院

・医師法第16条の11第1項に基づき医療に関する最新の知見及び技能に関する研修を行う病院又は診療所

このように、C-1水準とは、臨床研修医や専攻医の研修のために長時間労働が必要な場合に適用される基準で、時間外・休日労働時間の上限は年間1,860時間・月100時間未満とされています。

④特定高度技能研修機関(C-2水準):

特定分野における高度な技能を有する医師を育成するために、研修を受ける医師を長時間労働させる必要がある病院又は診療所として、都道府県知事に指定された機関(第120条第1項)

このように、C-2水準とは、専攻医を卒業した医師の技能研修のために長時間労働が必要な場合に適用される基準で、時間外・休日労働時間の上限は年間1,860時間・月100時間未満とされています。

以上をまとめると、下の表のとおりとなります(なお、B水準・連携B水準・C水準に関する休息時間の確保については後述します。)。

水準の種別 | 長時間労働が必要な理由 | 労働時間の上限 | 面接指導 | 休息時間の確保 |

A水準 | 原則(指定取得は不要) | 960時間 | 義務 | 努力義務 |

B水準 | 地域医療の確保のため | 1,860時間 | 義務 | 義務 |

連携B水準 | 他院と兼業する医師の労働時間を通算すると長時間労働となるため | 通算で1,860時間 | 義務 | 義務 |

C-1水準 | 臨床研修・専門研修医の研修のため | 1,860時間 | 義務 | 義務 |

C-2水準 | 長時間修練が必要な技能の修得のため | 1,860時間 | 義務 | 義務 |

イ.特定労務管理対象機関についての申請

特定地域医療提供機関は、当該病院又は診療所の申請によって、指定されるフローになっています。

申請には、当該病院又は診療所で、勤務する医師や関係者の意見を聴いて、医師の労働時間を短縮する計画(労働時間短縮計画)の案を作成して、添付する必要があります(第113条第2項)。

また、特定地域医療提供機関に指定されるには、法律上必要な面接指導・休息時間の確保を行うことができる体制が整備されていることが必要です(第113条第3項第2号)。

ウ.特定労務管理対象機関に関する規定

①労働時間短縮計画

上記アの特定労務管理対象機関に指定された機関の管理者は、労働時間短縮計画を定めなければなりません(第114条、第118条第2項、第119条第2項、第120条第2項)。特定労務管理対象機関の管理者は、労働時間短縮計画に基づいて、医師の労働時間短縮のための取組を実施する必要があります(第122条第1項)。

また、労働時間短縮計画は、厚生労働省の定める期間内に、勤務する医師や関係者の意見を聴いて、変更の必要性を検討しなければなりません。変更した場合、変更後の労働時間短縮計画は都道府県知事に提出する必要があり(第122条第2項)、変更の必要がない場合は、その旨を都道府県知事に届け出る必要があります(第122条第3項)。

②特定労務管理機関の指定の有効期間等

特定労務管理対象機関の指定は3年毎に更新する必要があり、更新されないと効力を失うことになります(第115条第1項、第118条第2項、第119条第2項、第120条第2項)。また、特定労務管理対象機関の要件を欠くに至った場合は、特定労務管理対象機関の指定は取り消される場合があります(第117条、第118条第2項、第119条第2項、第120条第2項)。

③休息時間

B水準、連携B水準、C水準の適用対象となる医師について、休息時間の確保は、⑵イで記載したとおり義務となっています(第123条第1項本文)。なお、確保されるべき休息時間の内容についても基本的に上記⑵イで記載したとおりとなりますが、C-1水準に関しては以下の内容となり、差異があります。

・始業から24時間以内に9時間の連続した休息時間を確保

(通常の日勤及び宿日直許可のある宿日直に従事させる場合)

・始業から48時間以内に24時間の連続した休息時間を確保

(臨床研修における必要性から、指導医の勤務に合わせた24時間の連続勤務時間とする必要がある場合)

休息時間に関する原則は上記のとおりとなりますが、やむを得ない事由によって、休息時間として確保すべき時間に医師を労働させる必要がある場合は、労働させることができます。この場合、労働させた時間の分、後で休息時間を確保しなければなりません(第123条第2項)。正当な理由なくこの休息時間の確保を行っていない場合は、改善命令が出される可能性があります(第126条)。

もっとも、災害など避けることのできない事由によって、臨時の必要がある場合は、都道府県知事の許可を受けて、必要な限度で休息時間の確保を行わないことができます(第123条第4項)。

また、宿日直勤務の際には、宿日直勤務の後に、必要な休息時間を確保するよう配慮する義務があります(第123条第3項)。

なお、特定労務管理対象機関の管理者は、複数の病院又は診療所に勤務する医師に関する休息時間の確保のために必要がある場合は、その医師の勤務する他の病院又は診療所の管理者に対し、必要な協力を求めることができ、協力を求められた病院又は診療所の管理者は、その求めに応ずるよう努めることとされています(第125条)。

以上、医師の働き方改革について概要をお示ししましたが、厚生労働省でも、「いきいき働く医療機関サポートWebいきサポ」( https://iryou-kinmukankyou.mhlw.go.jp/ )というページを公表しており、2024年4月までの手続きガイドや、医療機関での周知に使える解説スライド等のダウンロードが可能です。

今後の新制度への対応に備えてぜひそちらもご参照ください。

監修

弁護士 早崎 智久

(スタートアップの創業時からIPO以降までの全般のサポート、大手企業の新規事業のアドバイスまでの幅広い分野で、これまでに多数の対応経験。 特に、GVA法律事務所において、医療・美容・ヘルスケアチームのリーダーとして、レギュレーションを踏まえた新規ビジネスのデザイン、景表法・薬機法・健康増進法などの各種広告規制への対応、医療情報に関する体制の整備などが専門。)