1.はじめに

宇宙ビジネスは、2040年には100兆円の市場規模になると予測されております。宇宙と地上を繋ぐ重要なインフラとなるのが、「宇宙港(スペースポート)」です。

近年、世界各国で宇宙港の開発が行われており、日本でも、政府や民間企業が宇宙港の開発に乗り出し整備を開始しており、今後日本の産業を支えるための拠点となることが期待されています。

本稿では、宇宙港の法規制の現状などについて解説いたします。

2.「宇宙港」とは

(1)宇宙港の定義

現在は、宇宙港について確立した定義が日本国内の法律で明確に定められているわけではありません。

なお、イギリスでは、Space Industry Act 2018(以下「SIA」といいます。)第3条⑵において、宇宙港を以下のように定義づけています。

(a) 宇宙船(spacecraft)又は輸送機(carrier aircraft)が発射される又は発射される予定の場所

(b) 宇宙船(spacecraft)が制御され、計画された着陸が行われる又は行われる予定の場所このように、宇宙港とは、一般的には、宇宙船が地上と宇宙を往来するために離発着するための場所と考えられています。

(2)宇宙港の役割

宇宙港の役割は、大きく2つあるとされています。

ア 宇宙と地上を繋ぐ拠点

宇宙港は、宇宙旅行客や宇宙飛行士を乗せる宇宙船の離着陸のための拠点であることや、衛星や物資を宇宙に運ぶための拠点となることが大きな役割の一つとなります。

昨年の5月には、商業用宇宙港として開発されたスペースポート・アメリカから、Virgin Galactic社が、初の有人宇宙飛行を成功させたとして話題になりました。

イ 地球上の移動の拠点

前稿では、二地点間高速輸送に関して説明を致しましたが、宇宙港は、この高速輸送を実現する拠点になると考えられています。

宇宙港が世界中に開発され、二地点間高速輸送が実現されることで、世界の主要都市を1時間以内で移動することも夢ではなくなります。

このように、宇宙港が世界中に開発されることにより、地球上での人やモノの高速移動を実現する拠点になるとも考えられております。

(3)宇宙港の開発状況

ア 世界の宇宙港

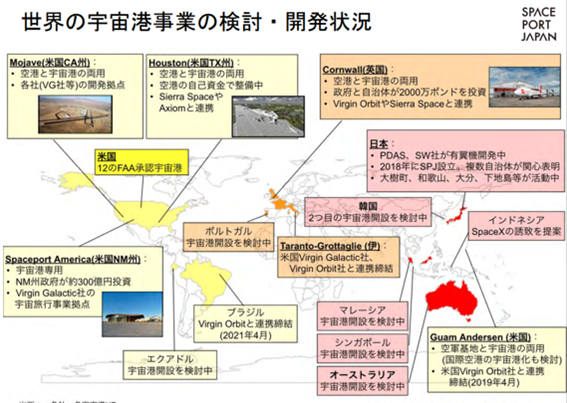

宇宙港は現在、アメリカだけでなく、以下の図のように世界各国で開発が行われています。

(一般社団法人 Space Port Japan「サブオービタル飛行に関する官民協議会 資料2」5頁)

現在アメリカには、米国連邦航空局(Federal Aviation Administration。FAA)認証済みの民間宇宙港が12港も開発されており、アメリカが世界の中でも最も多く宇宙港が存在する国とされています。

また、アメリカに続くように、世界各国で、新たに世界30か所以上の宇宙港が開発されようとしています。

このように、宇宙港の開発が増えている理由としては、衛星コンステレーションの構築、国際宇宙ステーションの商業化、上述の二地点間高速輸送や民間宇宙旅行の実現に向け、宇宙利活用ニーズが増えていることに比例して、衛星を搭載するロケットや有人宇宙船の打上げを行う拠点となる宇宙港のニーズが増えているからであると考えられております。

イ 日本の宇宙港

日本での昨年のロケットの打上げ回数は3回でした。一方で、中国は55回、アメリカは43回のロケットの打上げを行っています。諸外国と比べると、日本国内の打上げ回数は少なく、国内の人工衛星事業者の多くが、海外の打上げサービスを頼らざるを得ない状況になっております。

そのような中で、現在日本では、北海道大樹町、和歌山県串本町、大分県国東市、沖縄県下地島において、各地の利点を生かした宇宙港が開発されており、今後日本の宇宙港におけるロケットの打上げが増えることが期待されております。

3.宇宙港に対する法制度の現状

日本における宇宙港に関する法制度の現状を以下で解説いたします。

(1)宇宙港開設の許可制度

2016年11月に成立をした人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律(以下「宇宙活動法」といいます。)は、ロケットによる人工衛星の打上げなどを同法の適用対象とし、これらの行為について、内閣総理大臣の事前の許可を条件としています(宇宙活動法第4条)。

もっとも、同法は、現在においては、宇宙港の設置の許可を与える規定を設けておらず、また宇宙活動法以外の法律においても、そのような許可を定める法律はございません。

そのため、日本の法律において、宇宙港の設置に関する許可制度は整備されていない状況になります。

なお、宇宙活動法が成立する前の2009年8月24日に公表された「宇宙活動に関する法制検討WG報告書(案)<中間取りまとめ>」においては、アメリカの制度と同様に、射場の運営について許可制度を設ける方針がとられておりました。

しかし、宇宙活動法においては、射場(宇宙港)の設置に関する規制が設けられず、以下に述べるように、打上げ許可基準の中に、打上げ施設の安全確保措置などが設けられ、当該許可基準に基づき打上げ施設の審査がなされるようになりました。

(2)打上げ時における打上げ施設の許可

宇宙活動法では、第2条4号にて、「打上げ施設」を「人工衛星の打上げ用ロケットを発射する機能を有する施設」と定め、第4条における人工衛星等の打上げ許可の際に、打上げ施設の場所、構造及び設備に関する事項や施設の周辺の安全を確保する方法を定めた計画などを記載した書類を内閣総理大臣に提出したうえで、許可を得なければならないとしております(同法第4条2項3号及び4号)。

そして、宇宙港の中に、人工衛星の打上げ用ロケットの射場を有する場合には、宇宙港の一部が「打上げ施設」に該当しますので、原則として打上げの度に、当該施設に関して、宇宙活動法に基づく審査を受ける必要があるということになります。

(3)打上げにかかる許可基準

宇宙活動法では、打上げの許可を与える際の基準を第6条各項にて定めており、宇宙港と関わりのある打上げ施設に関する基準は、以下で抜粋した第2号及び第3号にて定められております。

(許可の基準)

第六条 内閣総理大臣は、第四条第一項の許可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。

一 (略)

二 打上げ施設が、次のイ及びロに掲げる無線設備を備えていることその他の人工衛星の打上げ用ロケットの飛行経路及び打上げ施設の周辺の安全を確保するための打上げ施設の安全に関する基準として人工衛星の打上げ用ロケットの型式に応じて内閣府令で定める基準(以下「型式別施設安全基準」という。)に適合していること又は第十六条第一項の適合認定を受けたものであること。

イ 人工衛星の打上げ用ロケットに搭載された無線設備から送信された当該人工衛星の打上げ用ロケットの位置、姿勢及び状態を示す信号を直接若しくは他の無線設備を経由して電磁波を利用して受信する方法により把握し、又は当該人工衛星の打上げ用ロケットに向けて信号を直接若しくは他の無線設備を経由して送信し、反射される信号を直接若しくは他の無線設備を経由して受信する方法によりその位置を把握する機能を有する無線設備

ロ 人工衛星の打上げ用ロケットが予定された飛行経路を外れた場合その他の異常な事態が発生した場合における当該人工衛星の打上げ用ロケットの破壊その他その飛行を中断する措置(次号及び第十六条第二項第四号において「飛行中断措置」という。)を講ずるために必要な信号を当該人工衛星の打上げ用ロケットに搭載された無線設備に直接又は他の無線設備を経由して電磁波を利用して送信する機能を有する無線設備

三 ロケット打上げ計画において、飛行中断措置その他の人工衛星の打上げ用ロケットの飛行経路及び打上げ施設の周辺の安全を確保する方法が定められているほか、その内容が公共の安全を確保する上で適切なものであり、かつ、申請者が当該ロケット打上げ計画を実行する十分な能力を有すること。

そして、上記の第2号における「型式別施設安全基準」は、人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律施行規則第8条に、その詳細が定められております。

(型式別施設安全基準)

第八条 法第六条第二号の内閣府令で定める基準は、次のとおりとする。

一 打上げ施設が、当該打上げ施設の周辺の安全を確保できる場所にあり、かつ、重要な設備等に保安上適切な対策が講じられていること。

二 打上げ施設に、人工衛星の打上げ用ロケットの飛行経路及びその周辺の安全を確保する適切な発射を行うことができる装置を備えることができること。

三 人工衛星の打上げ用ロケットに使用する着火装置等に係る重要なシステム等の故障等があっても、人工衛星の打上げ用ロケットの飛行経路及び打上げ施設の周辺の安全を確保する

ことができる措置が講じられていること。

三 人工衛星の打上げ用ロケットに使用する着火装置等に係る重要なシステム等の故障等があっても、人工衛星の打上げ用ロケットの飛行経路及び打上げ施設の周辺の安全を確保することができる措置が講じられていること。

四 飛行安全管制(人工衛星等の打上げを終えるまで、全部若しくは一部の人工衛星が正常に分離されていない状態における人工衛星等の落下、衝突又は爆発により、地表若しくは水面又は飛行中の航空機その他の飛しょう体において人の生命、身体又は財産に損害を与える可能性を最小限にとどめ、公共の安全を確保することをいう。以下同じ。)や飛行中断措置を講ずるために必要な、次に掲げる無線設備を打上げ施設に備えることができること。ただし、飛行安全管制や飛行中断措置を講ずるために次に掲げる無線設備を備えるその他の場所を使用する場合は、この限りでない。

イ 人工衛星の打上げ用ロケットの位置、姿勢及び状態を示す信号を電磁波その他を利用して受信する方法により把握する機能を有する無線設備

ロ 人工衛星の打上げ用ロケットが飛行中断措置を信号を受信することにより行う場合においては、当該飛行中断措置を講ずるために必要な信号を送信する機能を有する無線設備

五 人工衛星の打上げ用ロケットの飛行経路及び打上げ施設の周辺の安全確保を図る機能を構成する重要なシステム等に、故障等があっても機能するために十分な信頼性の確保及び多重化の措置が講じられていること。

このように宇宙活動法及び施行規則では、打上げ施設に関する許可基準を詳細に規定しており、宇宙港から人工衛星の打上げ用ロケットを発射する場合には、この許可基準に基づき、宇宙港が審査されることになります。

(4)審査期間について

審査基準は、詳細に規定されていることから許可の際の審査にも相応の時間がかかり、申請書類の不備等がない場合の標準的な処理期間の目安で、4~6ヶ月の期間を要するとされています(令和元年9月14日改訂第2版 人工衛星等の打上げに係る許可に関するガイドライン7頁)。

宇宙活動法では、上記の審査期間を短縮するために、打上げ施設の適合認定(同法第16条及び同施行規則第16条)を受けている場合には、打上げ申請時に申請書に打上げ施設の適合性番号を記載することにより、型式別施設安全基準への適合性審査を省略できるとされております。

そのため、宇宙活動法第13条で定めるロケットの型式認定及び施設の適合性認定を受けている場合には、許可審査の標準処理期間が、1~3ヶ月になり、約3か月ほど審査期間を短縮することが可能になります。

4.おわりに

以上のとおり、日本で宇宙港を設置する場合、設置段階では、宇宙活動法の規制はないものの、ロケットを打上げる事業者が、宇宙港にてロケットの打上げを行おうとする段階で、宇宙活動法に基づき、宇宙港に設置された打上げ施設に関する許可も得なければならないことになります。

なお、現状の宇宙活動法では、「打上げ施設」は上述の通り「人工衛星の打上げ用ロケットを発射する機能を有する施設」と定義されており、その定義に、サブオービタル機の離発着が含まれておりません。そのため、宇宙港からサブオービタル機が離発着する場合に、宇宙港に対してどのような規制がなされるべきかについての論点は、サブオービタル飛行に関する立法又は宇宙活動法などの改正がなされると同時に、宇宙港に関する法整備の中で解決が必要になると思われます。

GVA法律事務所では、契約関連法務、レギュレーションのリサーチやアドバイス、その他宇宙・航空分野に関する幅広いサポートをさせていただいております。

宇宙ビジネスの法律に関するご相談がございましたら、お気軽にお問い合わせいただければと思います。

監修

弁護士 本間 由美子

(企業法務において、幅広い分野で法務サービスを提供。 学生時代にITベンチャー企業に参画し法務部門を担当した経験有。 GVA法律事務所入所後は、分野にとらわれず様々な側面から企業の躍進と理念実現をサポート。機械学習ベンチャーの社外監査役として同社IPOに貢献。近時は、宇宙・航空チームのリーダーとして、特に同業界における法務サポートに注力。)