1.はじめに

近年注目を集めている宇宙ビジネスは、人工衛星・ロケットの製造開発や衛星データの利活用、宇宙探査等、様々な分野に広がりをみせており、2040年には100兆円の市場規模になるといわれています。

しかしながら、人工衛星やロケットの製造・打上げ・運用には莫大な資金を要し、人工衛星の衝突やロケットの打上げ失敗により第三者に与える損害は甚大なものになりうることから、宇宙事業には大きなリスクが伴います。

民間事業者の参入が進む現在、そのリスクを低減するために、保険を付保する必要性がより一層高まってきているといえます。

本稿では、民間の宇宙活動に伴って生じる損害賠償責任を担保するにあたり、必要不可欠な「宇宙保険」の概要について、国際宇宙法がどのように規律してきたかを踏まえ、宇宙保険の果たす役割、及び日本における宇宙損害責任の担保にかかる現況について解説いたします。

2.国際宇宙法による規律

1966年に採択された「月その他の天体を含む宇宙空間の探査及び利用における国家活動を律する原則に関する条約」、通称、宇宙条約第6条は、自国の宇宙活動について国際的責任を負い、非政府団体による宇宙空間における活動には条約の関係当事国の許可及び継続的監督が必要であると規定しています。すなわち、私人が条約に違反する行為を行った場合には、当該私人の属する国家が外国に対して国際的責任(responsibility)を負うこととされています。

そして、「宇宙物体により引き起こされる損害についての国際責任に関する条約」(以下、「宇宙損害責任条約」といいます。)第2条は宇宙活動に関して損害が発生した場合の責任については「打上げ国」が負うと規定しています。同条約第1条によれば、「打上げ国」とは、

ア 宇宙物体の打上げを行い、又は行わせる国

イ 宇宙物体が、その領域又は施設から打ち上げられる国

をいうとされています。

もっとも、民間による宇宙活動に伴い損害が発生した場合にまで、国家が「打上げ国」としての責任を負わなければならないかという点については議論があります。たとえば、A国の企業であるA会社がB国の打上げ施設を用いて打上げを行ったような場合、A国を「打上げを行わせる国」として考えることができるかが問題となります。ある企業のプロジェクトがその国の関与なく行われているような場合にまで、国家に損害賠償責任を負わせると考えるのは不自然であるとも思えるからです。

さらに、同条約は、宇宙物体が地表において引き起こした損害または飛行中の航空機に与えた損害について、打上げ国は無過失責任、すなわち損害の発生について故意または過失があるか否かに関わらず責任を負うとしています(宇宙損害責任条約第2条)。したがって、その損害を引き起こした宇宙物体を打上げ、又は打上げさせたのが打上げ国の国籍を有する会社であった場合には、打上げ国は、被害者に対してその過失の有無に問わず、多額の損害賠償責任を負うこととなります。支払いを行った打上げ国による求償は制限されておらず、打上げ国は、損害の原因となった民間事業者に対して多額の求償を行うことが想定されます。このように、国際法上、民間事業者が宇宙事業に参画する場合には、自己の過失の有無に限らず、莫大な損害を負うリスクがあるということになります。

以上のような国際宇宙法の枠組みの下では、民間事業者が自ら保険に加入することで被害者保護を充実させるべきだとの議論がなされてきました。

3.宇宙保険による損害賠償責任の担保

(1)第三者賠償責任保険

このような観点から、各国の国内法にて、ロケットの打上げの際には、民間事業者に第三者賠償責任保険の手配が義務付けられています。

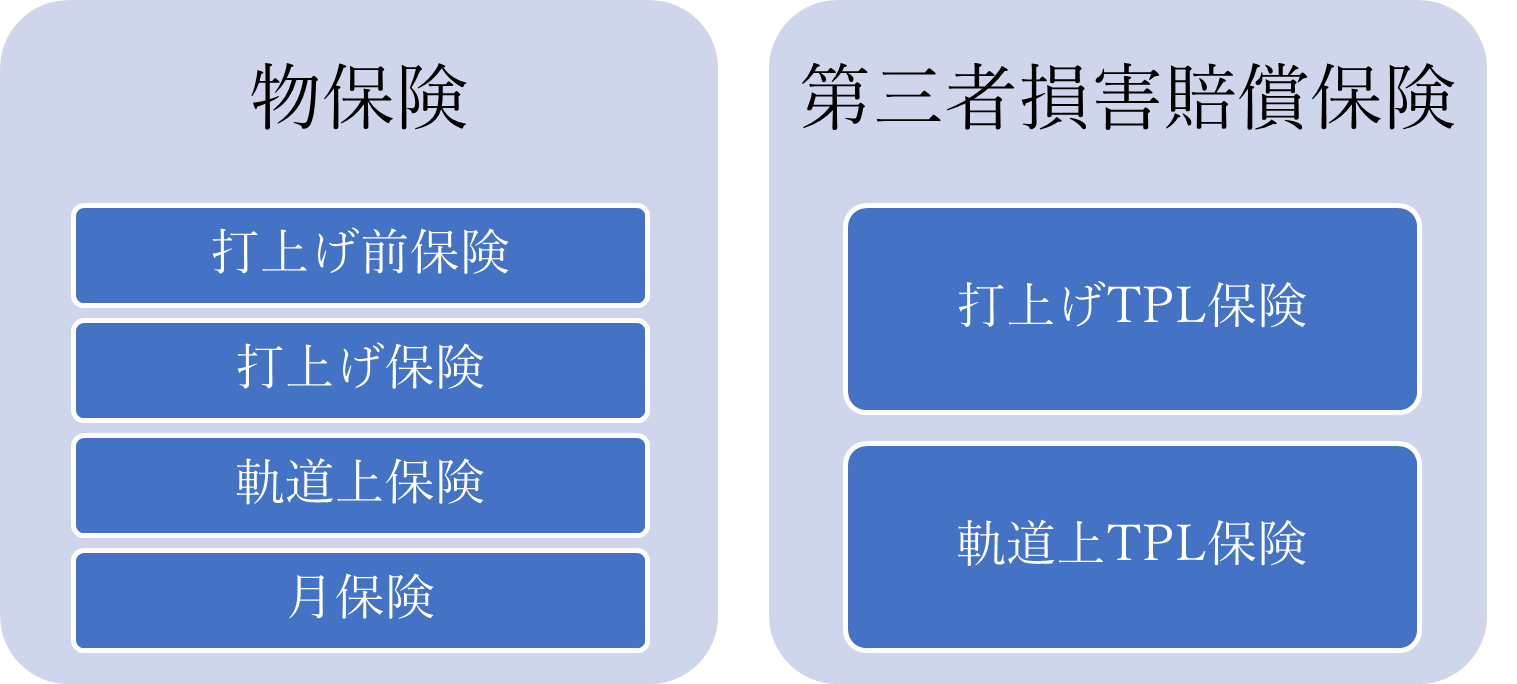

「第三者賠償責任保険」(Third Party Legal Liability Insurance、以下、「TPL」といいます。)とは、ロケットや衛星の打上げ事業者やオペレーターが、第三者に損害を発生させ、損害賠償責任を負担した場合に、その責任を担保するための保険をいいます。

なかでも、地表における損害の発生を対象としうる「打上げTPL保険」については多くの国でその手配が義務付けられています。「打上げTPL保険」とは、ロケットの打上げに起因する第三者に対する損害賠償責任を担保するもので、たとえば、ロケットの破片が落下して地上にいる第三者に損害を発生させたような場合の損害の填補が想定されます。

他方で、「軌道上TPL保険」は、軌道上で衛星を運用する際に生じる第三者に対する損害賠償責任を担保するものをいいます。たとえば、宇宙空間において人工衛星が、第三者が運用・保管する他の宇宙物体に衝突したような場合の、その第三者に対する損害賠償責任発生を填補することを内容としております。

(2)物保険

民間ビジネスの発展が進むと、第三者に発生する損害のみならず、民間事業者に発生する損害を填補する必要性も高くなります。

「物保険」は、ロケットや人工衛星に発生する不具合や衝突などによる損傷について、民間事業者に生じる損害を填補するものです。「物保険」には、①打上げ前保険②打上げ保険③軌道上保険④月保険があり、それぞれ以下のように分類されております。

①打上げ前保険:打上げまでの各過程(製造、保管、射場への運搬、搬入、打上げ準備)における損害を填補するための保険

②打上げ保険:打上げの失敗などに備え、打上げ時から人工衛星の分離、軌道上での初期運用期間が経過するまでの損害を填補するための保険

③軌道上保険(寿命保険):打上げ後、軌道上で運用されている衛星に発生する破損・機能低下・寿命短縮等のリスクを保証するための保険

④月保険:月面探査ミッションにおいて、故障や通信トラブルで予定していたミッションを達成できないリスクを保証するための保険

4.日本の宇宙保険

(1)国内法による損害賠償の担保

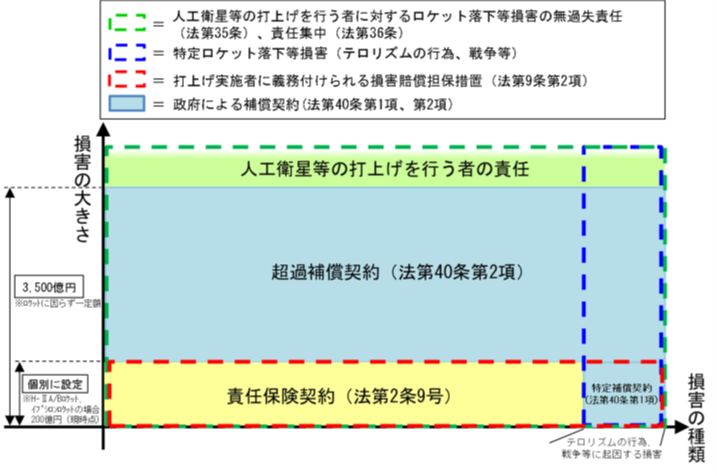

日本では、2018年に施行された「人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律」(以下、「宇宙活動法」といいます。)によって、第三者に生じた損害に対する責任についての損害賠償担保措置が定められております。なお、この損害賠償担保措置が対象とするのは、「人工衛星の打上げ用ロケットが発射された後」の「人工衛星の打上げ用ロケットの落下、衝突又は爆発」により「人の生命、身体又は財産に生じた損害」(以下、「ロケット落下等損害」といいます。)のみになります。

具体的には、人工衛星等(人工衛星及びその打上げ用ロケット)の打上げの許可を得た者は、被害者の賠償措置額に相当する賠償資力を確保するための損害賠償担保措置をとる必要がございます(宇宙活動法第9条第1項、第2項)。

損害賠償担保措置の内容としては、①ロケット落下等損害賠償責任保険契約(宇宙活動法第2条9号)の締結及び②特定ロケット落下損害等にかかるロケット落下等損害賠償保証契約の締結(宇宙活動法第2条10号)が挙げられます。①は先述した打上げTPLを指すと考えられており、②は、テロリズム等を原因として生じる特定の損害の賠償責任について政府が補償する旨の契約です。

さらに、宇宙活動法第40条第2項においては、ロケット落下等損害を打上げ実施者が賠償することにより生ずる損失のうち、上記の損害賠償担保措置によってはカバーすることができない部分(下記グラフの水色の部分)につき、②の契約とは別途の契約として、政府が3500億円を超えない範囲において補償する旨の契約を締結することもできると規定されております(宇宙活動法第40条第2項、宇宙活動法施行規則32条の2)。

これに対して、人工衛星が正常に分離された後に生ずる損害等、いわゆる軌道上TPLが対象とするような場面については、宇宙活動法は損害賠償担保措置の義務付けを行っておらず、政府補償の制度も存在しておりません

内閣府宇宙開発戦略推進事務局「人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律に

基づく第三者損害賠償制度に関するガイドライン」より、第三者損害賠償制度の概念図

(2)保険会社による損害賠償の担保

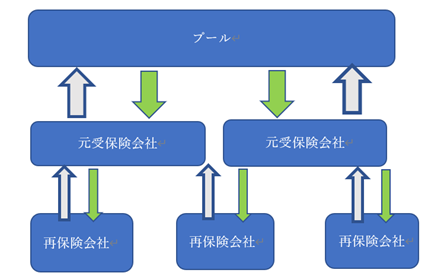

日本の航空保険の分野においては、航空保険の事業を行う全ての損害保険会社が加盟する「日本航空保険プール」を活用し、保険サービスが提供されています。日本航空保険プールでは、複数の保険会社が予め定められた配分割合で責任を負担するスキームがとられています。具体的には、プールの会員が保険契約について自己の名で元受契約を締結し、引受額についてプールに対してその責任を全部または一部移転する、すなわち再保険に付した後、プールの会員に再分配を行うという仕組みです。このようなスキームをとることにより、各保険会社は、1社では対応できないような大きな損害が発生した場合にも、複数の保険会社の引受能力を集約したプールから確実に分配を受けることができるようになるため、保険を引き受けるリスクを低減することができると考えられております。

また、近年、大手損害保険会社の宇宙保険にかかる取り組みが注目を集めています。

東京海上日動火災保険株式会社は、2022年2月に「宇宙プロジェクト」の始動を発表し、月面探査ミッションを支援する「月保険」の開発を英国の保険会社Beazley社と共同して開発、株式会社ダイモンの月面探査ミッション「ProjectYAOKI」に提供するとしています。三井住友海上火災保険株式会社も、2022年4月に月面資源開発事業を行う宇宙スタートアップ企業、株式会社ispaceと共同して月保険の完成を目指すことを発表し、2022年7月にはJAXAとの宇宙旅行保険事業に関する共創活動を開始しました。また、損害保険ジャパン株式会社は2022年8月に、宇宙商社と呼ばれるスタートアップ企業SpaceBD株式会社と宇宙産業の発展を目的として包括協力協定を締結する等、宇宙保険市場は新たな展開を見せています。

5.おわりに

以上のとおり、民間の宇宙活動により生じる損害賠償責任を適切に担保するには、国際法上の規律のみでは不十分であることから、国内法による損害賠償担保の措置や、保険会社による「宇宙保険」のサービスの利用が必要不可欠であるといえます。近年では大手宇宙企業のみならず、スタートアップ企業と保険会社との共同事業も注目を集めるようになっており、様々なビジネスモデルに対応できる宇宙保険サービスの組成や法整備のための検討が求められることになるかと思われます。本稿がみなさまの宇宙保険に対する興味・関心の一助となりましたら幸いです。

GVA法律事務所では、スタートアップ法務を専門とし、契約関連法務、レギュレーションのリサーチやアドバイス、その他宇宙・航空分野に関する幅広いサポートをさせていただいております。宇宙ビジネスの法律に関するご相談がございましたら、お気軽にお問い合わせいただければと思います。

監修

弁護士 本間 由美子

(企業法務において、幅広い分野で法務サービスを提供。 学生時代にITベンチャー企業に参画し法務部門を担当した経験有。 GVA法律事務所入所後は、分野にとらわれず様々な側面から企業の躍進と理念実現をサポート。機械学習ベンチャーの社外監査役として同社IPOに貢献。近時は、宇宙・航空チームのリーダーとして、特に同業界における法務サポートに注力。)