1.はじめに

令和4年6月20日に改正航空法(令和2年改正)が施行され、無人航空機登録制度が創設されました。

この無人航空機登録制度は、事故等の原因究明や安全上必要な措置の確実な実施を図る上での基盤とする無人航空機の所有者情報等の把握等の仕組みを整備することにより、無人航空機の飛行の安全の更なる向上を図る趣旨で、設けられました。

本航空法改正により創設された無人航空機登録制度は、ドローンビジネスを行われている事業者の方やこれからドローンビジネスを検討される方々にとって、必須の知識となります。

本稿では、ドローンの機体の登録対象や登録の方法について、解説をしていきます。

2.登録義務の対象となるドローン

改正された航空法では、無人航空機本体の重量とバッテリーの重量の合計が100g以上の全ての無人航空機(ただし、航空法第131条の4のただし書に基づきその飛行に当たって登録が免除されているもの、建物内等の屋内を飛行するものを除きます。)を、登録の対象としております(航空法第131条の4)。

航空法上の「無人航空機」とは、「航空の用に供することができる飛行機、回転翼航空機、滑空機、飛行船その他政令で定める機器であって構造上人が乗ることができないもののうち、遠隔操作又は自動操縦(プログラムにより自動的に操縦を行うことをいう。)により飛行させることができるもの(その重量その他の事由を勘案してその飛行により航空機の航行の安全並びに地上及び水上の人及び物件の安全が損なわれるおそれがないものとして国土交通省令で定めるものを除く。)」と定義されており(航空法第2条22号)、この無人航空機の定義にドローンやラジコン機、農薬散布用ヘリコプター等が該当することになります。

そのため、100g以上のドローンは、原則として航空法上の無人航空機の登録を受ける必要があり、この登録を受けずにドローンを飛行させた場合には、1年以下の懲役または50万円以下の罰金(航空法第157条の4)が科されることになります。

3.ドローンの機体の登録方法

ドローンの機体の登録を行う場合には、ドローンの所有者が国土交通省に申請し、無人航空機登録原簿に登録を受ける必要があります。

この登録を受けるために、(1)登録申請、(2)登録申請手数料の納付、(3)登録記号の発行の3つのステップを踏む必要があります。

(1) 登録申請

ア 申請方法

登録申請は、オンライン又は郵送で申請書を提出する方法が認められています。

オンラインでの登録申請は、国土交通省のドローン情報基盤システム(DIPS(https://www.dips-reg.mlit.go.jp/drs/top/init)) にて行うことができます。

一方で、郵送の場合には、国土交通省が指定する登録申請書様式を、国土交通省無人航空機登録申請受付事務局宛に郵送する必要があります。

登録申請書様式は、こちらの国土交通省のホームページにてダウンロードをすることができますので、郵送での登録申請をご検討の場合にはご参照ください。

イ 申請事項

オンライン又は郵送のいずれの方法をとる場合であっても、下記の事項を申請しなければならないとされています。

【申請事項】

① 無人航空機の種類

② 無人航空機の型式

③ 無人航空機の製造者

④ 無人航空機の製造番号

⑤ 所有者の氏名又は名称及び住所

⑥ 代理人により申請をするときは、その氏名又は名称及び住所

⑦ 使用者の氏名又は名称及び住所

⑧ 申請の年月日

⑨ 次に掲げる無人航空機の重量の区分の別

・25kg未満

・25kg以上

⑩ 無人航空機の改造(無人航空機の性能に及ぼす影響が軽微なものとして国土交通大臣が定める改造を除く。)の有無

⑪ 所有者の電話番号、電子メールアドレス

⑫ ⑪のその他の連絡先として、法人・団体の場合の所有者の氏名並びに部署名及び事務所の所在地

⑬ 使用者の電話番号、電子メールアドレス

⑭ ⑬のその他の連絡先として、法人・団体の場合の使用者の氏名並びに部署名及び事務所の所在地

⑮ リモートID機能の有無(外付け型のリモートID機能を持つ独立した機器を、以下「リモートID機器」という。リモートID機器の場合にあっては、当該機器の型式、製造者及び製造番号を含む。)

⑯ 無人航空機が以下に定める登録の要件を満たしていることの申告(「改造した機体」又は「自作した機体」は所有者が申告。航空局に対し無人航空機の機体製造者等から機体情報が予め報告されたものであって、改造をしていないものの場合は製造者が申告)

・鋭利な突起物があるなど地上の人等に衝突した際に安全を著しく損なうおそれがある機体でないこと

・遠隔操作又は自動操縦による飛行の制御が著しく困難な機体でないこと

・国土交通大臣が安全を著しく損なうおそれがあるものとして告示で指定した機体又は装備品を装備した機体でないこと

⑰ 規則第236条の3第14号その他国土交通大臣が必要と認める事項

ア 所有者の生年月日

イ 所有者及び使用者の法人番号

ウ 無人航空機の製造区分

エ 「改造した機体」又は「自作した機体」に該当する無人航空機の重量及び最大離陸重量

オ 「改造した機体」又は「自作した機体」に該当する無人航空機の寸法(全幅、全長、全高)

カ 「改造した機体」又は「自作した機体」に該当する無人航空機の写真 ウ 本人確認

無人航空機の登録の際には、本人確認を行う必要がありますが、以下のように、申請方法や申請主体の相違によって、本人確認の方法が異なります。

<本人確認の具体的な方法:オンライン>

【GビズIDを用いた方法】

法人の所有者は、あらかじめ「GビズIDプライム」(GビズIDエントリーは使用不可)をデジタル庁に申請することによりアカウントを作成した上で、GビズIDの認証機能による本人確認の真正情報を登録システムに転記することで無人航空機の登録申請を行うことができる。

【マイナンバーカードの電子証明書を送信する方法】

個人の所有者は、登録システムの指示に基づきマイナンバーカードをスマートフォン等で読み取り、あらかじめ設定した電子証明書用パスワードを入力する。

国は当該電子証明書の有効性をシステム上で検証することにより自動で本人確認を行う。

【運転免許証又はパスポートの顔認証による方法】

個人の所有者は、登録システムからのガイダンスに沿って撮影した本人確認書類(運転免許証又はパスポート)の画像及び自撮画像を登録システムが照合することで本人確認を行うことができる(あらかじめ撮影した写真の提出は不可)。国は、本人確認書類上の顔写真と自撮画像を顔認証システムで検証することにより、撮影された本人確認書類画像が正しいものであることを確認した上で、申請情報と本人確認書類画像を目検で突合することにより、本人確認を行うものとする。

<本人確認の具体的な方法:郵送>

【本人確認書類の郵送による方法】

郵送の場合、所有者は申請書に以下のいずれかの書類を添付して提出するものとする。

本人確認は、申請書の内容と本人確認書類の内容を目検で突合した後、本人確認書類記載の住所に手数料納付書を転送不要・書留で郵送し、所有者が当該書留を受領し手数料が納付されたことをもって行うものとする。

①申請者が法人の場合の提出書類

当該法人の設立の登記に係る登記事項証明書又は印鑑登録証明書であって、当該法人・団体の名称、本店又は主たる事務所の所在地及び法人番号の記載があるもの(外国に本店又は主たる事務所を有する法人にあっては、日本国政府の承認した外国政府又は権限ある国際機関の発行した書類その他これに類するもので、当該法人・団体の名称及び本店又は主たる事務所の所在地の記載があるもの)

②申請者が個人(本邦内に住居を有しない外国人を除く。)の場合の提出書類

以下i.ii.のいずれかの書類を郵送する。

i. 印鑑登録証明書、戸籍の謄本若しくは抄本(戸籍の附票の写しが添付されているものに限る。)

住民票の写し又は住民票記載事項証明書であって、所有者の氏名、生年月日及び住所の記載されたもの(コピー不可)

ii. 以下の書類のうち、所有者の氏名、生年月日及び住所の記載されたもの2種類の写し(コピー、写真等)

・ 運転免許証

・ 運転経歴証明書

・ 在留カード

・ 特別永住者証明書

・ マイナンバーカード

・ 国民健康保険

・ 健康保険

・ 船員保険

・ 後期高齢者医療若しくは介護保険の被保険者証

・ 健康保険日雇特例被保険者手帳

・ 国家公務員共済組合若しくは地方公務員共済組合の組合員証

・ 私立学校教職員共済制度の加入者証

・ 国民年金手帳

・ 児童扶養手当証書

・ 特別児童扶養手当証書

・ 母子健康手帳

・ その他官公庁から発行・発給されたもので、所有者の氏名、生年月日及び住所の記載があるもの(平成二十七年国家公安委員会、金融庁、総務省、法務省、財務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省告示第二号に規定するものを除く。)

③申請者が本邦内に住居を有しない外国人の場合の提出書類

旅券(パスポート)の写しに加え、日本国政府の承認した外国政府又は権限ある国際機関の発行した上記i.ii.に準ずるものの写し

(2) 登録申請手数料の納付

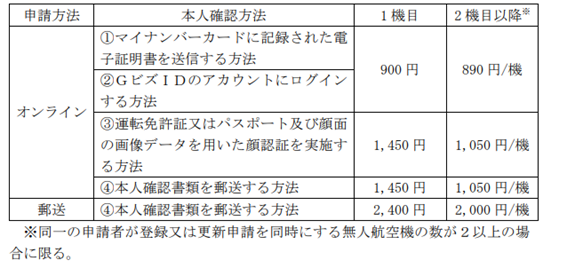

登録申請手数料は、申請方法と申請時の本人確認方法によって異なり、詳細は、以下のとおりになります。

(引用:国空無機第6071号「無人航空機登録要領」2頁の図)

(3) 登録記号の発行

登録の申請及び登録申請手数料の納付後、登録の審査を経て、登録が完了することになります。

登録が完了した場合には、国土交通省から登録記号が申請者に電子メール又は郵送により通知されます。

この登録記号は、「JU」から始まる12桁のアルファベット大文字及び数字の組み合わせで登録無人航空機毎に一意に割り当てられます。

4.終わりに

本稿では、導入されて間もない無人航空機登録制度におけるドローンの機体の登録方法について整理させていただきました。

次回の記事では、登録完了後に付与される登録記号の表示方法やドローンに備えなければならないリモートIDについてご説明できればと思います。

今回ご説明した航空法の改正とかかわる事項として、令和4年12月5日には、ドローンのレベル4の実現に向けた機体認証制度等を定める改正航空法の施行が予定されています。

この改正の概要に関しましては、拙稿「ドローンの商用利用に関する航空法改正の概要」(ビジネス法務2022年3月号)にて、ドローンの商用利用の観点から説明をさせていただいておりますので、もしよろしければご参照ください。

また、弊所では、契約関連法務やレギュレーションのリサーチやアドバイスその他、ドローンビジネスに関する幅広いサポートをさせていただいております。

ドローンビジネスに関するご相談がございましたら、いつでもお気軽にお問い合わせいただければと思います。

監修

弁護士 本間 由美子

(企業法務において、幅広い分野で法務サービスを提供。 学生時代にITベンチャー企業に参画し法務部門を担当した経験有。 GVA法律事務所入所後は、分野にとらわれず様々な側面から企業の躍進と理念実現をサポート。機械学習ベンチャーの社外監査役として同社IPOに貢献。近時は、宇宙・航空チームのリーダーとして、特に同業界における法務サポートに注力。)