執筆:宇宙・航空チーム

1.はじめに

昨今、宇宙関係のビジネスが増加傾向にあります。宇宙ビジネスを始めるにあたって、当該ビジネス自体は勿論、土台となるビジネスモデルが法律に抵触していないかどうかも重要になります。

では、これから始めようと思っているビジネスモデルが何らかの法律に抵触していないかどうかを確認するにあたり、どの法律を見ればいいのでしょうか?実際にご自分の想定されているビジネスモデルに適用される法律がなんであるかは、複数の法律、条約やガイドライン等をきちんと網羅的に検討する必要があり、手間がかかると同時に、見落としも起こりやすいという問題があります。

そこで、本稿では、宇宙ビジネスに関連する法律について、それぞれ何を定めたもので、どのような規制があるのかという基本的な事項をご紹介することで、皆様が宇宙ビジネスにご興味を持たれた際に、何を検討すべきかの手がかりになればと思っております。また、さらに踏み込んだ具体的な問題については、別連載の「宇宙ビジネスの法的課題」もあわせてご覧ください。

2.宇宙法とは

(1)宇宙法について

宇宙ビジネスに関連する法律と言えば、まず「宇宙法」を思い浮かべる方も多いかもしれません。

しかし、現状では「宇宙法」という名称の法律はなく、「宇宙法」とは、宇宙ビジネスに関連して問題となる法律の総称をいいます。

「宇宙法」として扱われるものは、おおよそ国際公法、国内公法、国際私法、国内私法としての宇宙法に大別されています。

公法とは、主に国を規律するものであり、国際公法は国と国とのルール、国内公法は国と私人との間のルールです。そして、私法とは、主に私人間を規律するものであり、国際私法は複数の国にまたがる私人間の問題についてどの国の法律を適用するかというルール、国内私法は国内の私人間の問題についての契約を規律するものです。

(2)宇宙法に分類される具体的な法律

現在、日本において制定されている「宇宙法」として、「宇宙基本法」、「人口衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律(宇宙活動法)」、「衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律(衛星リモセン法)」、「宇宙資源の探査及び開発に関する事業活動の促進に関する法律(宇宙資源法)」の4つがあげられます。その他、それぞれ想定されているビジネスモデルによって、他にも適用される法律はありますが、まずは上記4法について、解説をしていきたいと思います。

3.宇宙基本法とは

(1)宇宙基本法とは

宇宙基本法は、平成20年5月28日に、日本における宇宙開発・利用の基本的な枠組みを定めることを目的として定められた法律です。

日本では戦後まもなく宇宙開発が開始され、1968年及び1969年には「宇宙開発基本法の検討と立法化を速やかに行う」という附帯決議がなされたにもかかわらず、平成20年まで国内の宇宙活動を規律する法律は制定されませんでした。

日本では、宇宙開発を行う組織は国の研究機関(ISAS等)や国の監督を受ける公的な機関(NASDA)に限定されているという認識が根強かったからです。

宇宙基本法は、日本の民間事業者が宇宙ビジネスに乗り出し、発展していったことにより、国による間接的な規制にとどまらず、国際社会での責務を守り、産業を振興させるという狙いのもと、制定された法律です。

(2)宇宙基本法の骨子

宇宙基本法は、第1条に「科学技術の進展その他の内外の諸情勢の変化に伴い、宇宙の開発及び利用(以下「宇宙開発利用」という。)の重要性が増大していることにかんがみ、日本国憲法の平和主義の理念を踏まえ、環境との調和に配慮しつつ、我が国において宇宙開発利用の果たす役割を拡大するため、宇宙開発利用に関し、基本理念及びその実現を図るために基本となる事項を定め、国の責務等を明らかにし、並びに宇宙基本計画の作成について定めるとともに、宇宙開発戦略本部を設置すること等により、宇宙開発利用に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって国民生活の向上及び経済社会の発展に寄与するとともに、世界の平和及び人類の福祉の向上に貢献することを目的とする。」として、法律の目的を規定しています。

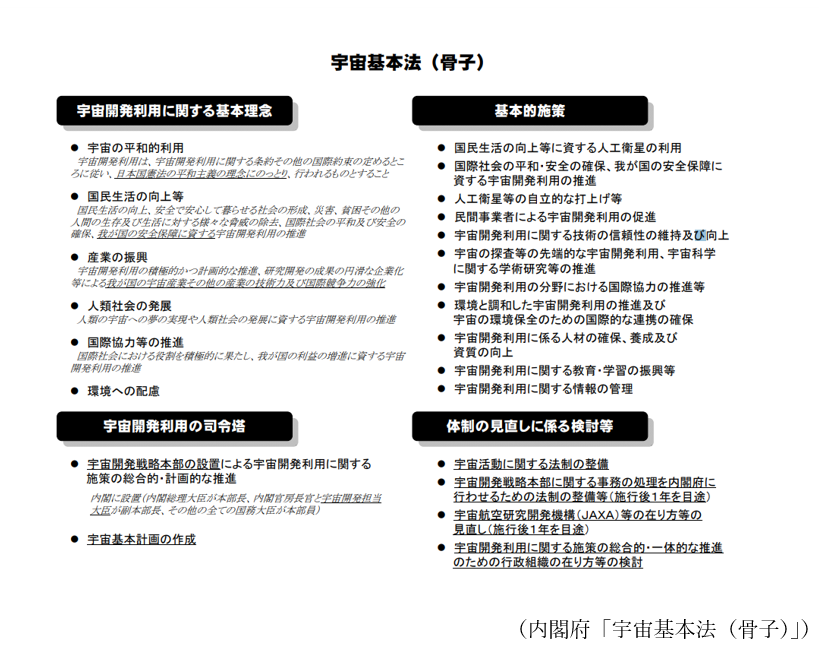

そして、この目的を受け、①宇宙開発利用に関する基本的理念、②基本的施策、③宇宙開発利用の司令塔、④体制の見直しに係る検討等を骨子として法律に定めています。

以下、それぞれの中身について解説いたします。

(3)①宇宙開発利用に関する基本理念

基本理念として以下の6項目が第2条から第7条までに明確化されています。

① 宇宙の平和的利用

② 国民生活の向上等

③ 産業の振興

④ 人類社会の発展

⑤ 国際協力等の推進

⑥ 環境への配慮

また、第8条から第12条にて、国や地方公共団体が、宇宙開発利用を進めていく責務や努力義務を定めることで、宇宙産業の発展について官民一体で取り組むことを前提とした内容となっています。

(4)②基本的施策

基本理念の実現を図るための基本的な施策として、以下の11項目が第13条から第23条までに明確化されています。

① 国民生活の向上等に資する人工衛星の利用

② 国際社会の平和・安全の確保、我が国の安全保障

③ 人工衛星等の自立的な打上げ等

④ 民間事業者による宇宙開発利用の促進

⑤ 信頼性の維持及び向上

⑥ 先端的な宇宙開発利用等の推進

⑦ 国際協力の推進等

⑧ 環境の保全

⑨ 人材の確保等

⑩ 教育及び学習の振興等

⑪ 宇宙開発利用に関する情報の管理

これらの基本的施策は、日本国内で宇宙開発利用を推進するために考え得る施策を羅列したものであり、現在においては宇宙ビジネスの発展とともに、法律制定当時には想定されなかったような基本的施策についても、変更の余地があるかもしれません。

(5)③宇宙開発利用の司令塔

宇宙開発利用を官民一体となって進めていくにあたって、誰がリーダーシップをとっていくのかを規定した条項です。

宇宙開発戦略本部を内閣に設置し(第25条)、内閣総理大臣を本部長(第28条)、内閣官房長官と宇宙開発担当大臣を副本部長(第29条)、その他の全ての国務大臣を本部員(第30条)とした組織によって宇宙開発利用を先導していくこととされています。

また、宇宙開発戦略本部は、「宇宙基本計画案の作成」をはじめ、宇宙開発利用に関する施策で重要なものの企画に関する調査審議等を進めることが所掌事務として掲げられています(第26条各号)。

宇宙基本計画は、直近では令和3年の12月末に改訂されており、改訂の概要については別の記事でご紹介させていただきたいと思います。

(6)④体制の見直しに係る検討等

宇宙活動に関する法制の整備については、政府が速やかに実施することを定めた規定です(第35条)。

また、附則において、宇宙開発戦略本部に関する事務の処理を内閣府に行わせるための法制の整備等(附則第2条)、宇宙航空研究開発機構(JAXA)等の在り方等の見直し(附則第3条)、宇宙開発利用に関する施策の総合的・一体的な推進のための行政組織の在り方等の検討(附則第4条)を規定し、発展していく宇宙ビジネスの変化に伴って、実態に即した体制を構築する政府の義務を規定しています。

以上の4つの骨子についてまとめたものが、内閣府から公表されている以下の表となります。

4.おわりに

以上のとおり、宇宙基本法は、国や地方公共団体の義務等を規定した法律であるため、実際の宇宙ビジネスではあまり直接的に問題にならない法律ではありますが、現在制定されている他の「宇宙法」、今後制定される「宇宙法」や改訂される「宇宙基本計画」は、全て宇宙基本法に基づくものとなっています。

皆様のビジネスに直接関係する「宇宙法」又はその他の法律は、本連載において今後順次ご紹介させて頂く予定です。

弊所では、契約関連法務、レギュレーションのリサーチやアドバイス、その他宇宙・航空分野に関する幅広いサポートをさせていただいております。

宇宙ビジネスの法律に関するご相談がございましたら、お気軽にお問い合わせいただければと思います。

監修

弁護士 本間 由美子

(企業法務において、幅広い分野で法務サービスを提供。 学生時代にITベンチャー企業に参画し法務部門を担当した経験有。 GVA法律事務所入所後は、分野にとらわれず様々な側面から企業の躍進と理念実現をサポート。機械学習ベンチャーの社外監査役として同社IPOに貢献。近時は、宇宙・航空チームのリーダーとして、特に同業界における法務サポートに注力。)