執筆:弁護士 吉岡 拓磨、マレーシア法弁護士 (Not admitted in Japan) Saiful Aziz(国際チーム)

『東南アジア諸国の民事訴訟手続 vol.1 タイの民事訴訟手続』はこちらから

『東南アジア諸国の民事訴訟手続 vol.2 マレーシアの民事訴訟手続』はこちらから

『東南アジア諸国の民事訴訟手続 vol.3 フィリピンの民事訴訟手続』はこちらから

『東南アジア諸国の民事訴訟手続 vol.4 タイにおける上訴手続』はこちらから

はじめに

以前のマレーシアの訴訟手続に関する記事では、主に第一審手続を概観しました。

今回は、当事者が第一審判決に不服がある場合の不服申立手続(上訴手続)について概観します。

概要

1. 上訴裁判所の概要

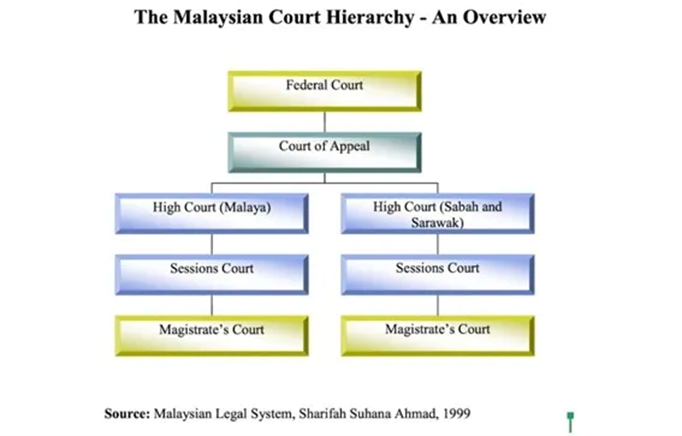

マレーシアの裁判制度上、上訴裁判所には、

高等裁判所(High Court)

控訴裁判所(Court of Appeal)

連邦裁判所(Federal Court)

の3つがあります。

2. 高等裁判所(High Court)

前回の記事で説明したとおり、通常、第一審裁判所は、訴訟物の価額に応じて、初級裁判所(Sessions Court)か治安判事裁判所(Magistrate’s Court)のどちらかとなります。

この場合、当事者は、判決に不服があると、高等裁判所に上訴できます。

なお、事件が重大である場合、高等裁判所は、初級裁判所か治安判事裁判所に代わり、第一審裁判所となります。

3. 控訴裁判所(Court of Appeal)

前項の高等裁判所での判決に不服がある場合、当事者は、この控訴裁判所に上訴できます。

第一審裁判所が初級裁判所か治安判事裁判所である場合、この控訴裁判所が最終の裁判所となります。つまり、最上級の裁判所である連邦裁判所に上訴することはできません。

4. 連邦裁判所(Federal Court)

マレーシアの最上級の裁判所です。

高等裁判所が第一審裁判所となる場合において、当事者が控訴裁判所の判決に不服がある場合、この連邦裁判所に上訴することができます。

しかしながら、実務上、多くのケースでは控訴裁判所が最終審となります。なぜならば、連邦裁判所への上訴には「上訴許可(leave to appeal)」を得ることが必要とされ、公共の利益に関わる事件や法令解釈等に関する重要な法的争点を含む事件に限って上訴許可がされるからです。

5. 小括

第一審裁判所が初級裁判所か治安判事裁判所である場合、高等裁判所が第二審、控訴裁判所が第三審となります。

また、第一審裁判所が高等裁判所である場合、控訴裁判所が第二審、連邦裁判所が第三審となります。

したがって、マレーシアも日本と同様に三審制となっています。

高等裁判所での上訴手続

1. 高等裁判所に上訴できる場合

前述のとおり、初級裁判所や治安判事裁判所が第一審裁判所である場合、上訴審が行われるのは、高等裁判所となります。

ただし、マレーシア法上、次のような場合については、高等裁判所に上訴できないこととされています。

(a) 法律の解釈に関わるものを除く、訴訟物の価額が10,000リンギット(約35,000円)以下の場合。

つまり、訴訟物の価額が10,000リンギット(35,000円)以下である場合、法律解釈に関する争点がある場合を除き、上訴することができません。例えば、「第一審裁判所が事実を誤認して判決した」といった理由での上訴はできないのです。

(b) 第一審裁判所が簡易裁判判決により請求を棄却し、又は、手続濫用等による却下申立てを棄却した場合。

つまり、原告が簡易裁判手続により訴訟を提起して敗訴した場合、原告は、上訴することができません。また、訴訟手続の濫用などを理由として訴えの却下を求める申立てがされ、裁判所がその申立てを棄却した場合、却下を申し立てた当事者は、その決定について上訴することができません。

(c) 第一審裁判所が欠席判決を取り消した場合。

つまり、被告の欠席により原告の請求を認める判決がなされることがあるのですが(欠席判決)、欠席判決がされた場合、被告は、欠席判決をした第一審裁判所に対し、欠席判決の取消しを求める申立てを行うことができます。そして、裁判所がその申立てを認容して欠席判決を取り消した場合、原告はその取消しについて上訴することができません。

2. 上訴申立て

初級裁判所や治安判事裁判所の第一審判決に不服がある当事者は、第一審判決日から14 日以内に、上訴申立書を裁判所に提出し、上訴しなければなりません。

この上訴申立書では、第一審判決の内容や、上訴する理由を明示しなければなりません。もっとも、上訴する理由を詳細に記載する必要はなく、概要を記載すれば足ります。

3. 第一審記録の作成・提出

日本では、上訴する当事者(上訴人)が、第一審訴訟手続の記録を自ら整理する必要はありません。しかしながら、マレーシアでは、上訴人は、自ら、第一審訴訟手続の記録(第一審で両当事者が提出した召喚状・答弁書などの書面、証拠類。裁判所の判決や命令など。)を整理し、裁判所に提出しなければなりません。

この提出期限は裁判所により決定されますが、おおよそ、上訴申立てから約30日以内とされることが多いです。

また、裁判所は、この整理された記録の写しと上訴申立書の写しを、相手方(被上訴人)に対して送付します。

4. 主張書面の提出

上訴人は、上訴の理由を詳細に記載した上訴理由書を裁判所に提出しなければなりません。上訴理由書は、裁判所から、被上訴人にも送付されます。

そして、被上訴人は、この上訴理由書に対する自己の反論をまとめた上訴答弁書を裁判所に提出しなければなりません。

なお、当事者が上訴手続内で主張できる法的根拠や具体的事実は、第一審手続内で主張されたものに限られます。また、当事者は新たな証拠を提出することもできますが、裁判所が取り調べるのは、原則として、「第一審で提出できなかった合理的理由がある証拠」に限られます。

そのため、提出すべき証拠を漏れなく第一審手続内で提出しておくことが大切です。

5. 期日の開催

上訴理由書や上訴答弁書が提出された後、高等裁判所は期日を開催します。

この期日では、お互いの主張が確認されます。裁判所は、必要に応じて当事者に対して質問をし、追加の主張や証拠の提出を求めることもあります。

6. 判決

上記の期日での審理を踏まえて、高等裁判所は判決を行います。

例えば、第一審判決を支持して上訴を棄却する、第一審判決を一部修正する、第一審裁判所に具体的な指示を付して再度審理するよう差し戻す、といった判決がなされます。

7. 期間

高等裁判所での審理期間は、全体を通じて、平均6か月から1年程度かかります。

控訴裁判所での上訴手続

1. 控訴裁判所に上訴できる場合

高等裁判所の判決に不服がある場合、当事者は、さらに、控訴裁判所に上訴することができます。

ただし、高等裁判所に上訴する場合と同様、控訴裁判所への上訴が許されない場合があります。具体的には、次のとおりです。

(a) 裁判所の許可がある場合を除き、訴訟物の価額が250,000リンギット(約8,400,000円)未満である場合。

つまり、訴訟物の価額が250,000リンギット(約8,400,000円)以上であれば、控訴裁判所に上訴することができます。しかしながら、訴訟物の価額がこれ未満である場合は、裁判所の許可がない限り、控訴裁判所に上訴することができません。

(b) 判決や命令が、訴訟の当事者の同意によってなされた場合。

つまり、当事者が裁判手続中に和解に至り、その和解内容を反映した判決が下された場合、いずれの当事者も控訴裁判所に上訴することができません。

(c) 裁判所の許可がある場合を除き、判決や命令が訴訟費用に関するものである場合。

つまり、どちらの当事者が訴訟費用を負担すべきかという事項に関する判決や命令に対しては、裁判所の許可がない限り、控訴裁判所に上訴することができません。

(d) 高等裁判所の判決又は命令が最終的なものであると法令に規定されている場合。

法令上、「高等裁判所が最終の裁判所である。」と定められているものがあります。そのような訴訟に関しては、控訴裁判所に上訴することができません。

(e) 高等裁判所が簡易裁判判決により請求を棄却し、又は、手続濫用等による却下申立てを棄却した場合。

つまり、原告が簡易裁判手続により高等裁判所に訴訟を提起して敗訴した場合、原告は、控訴裁判所に上訴することができません。また、高等裁判所が訴訟手続の濫用などを理由とする却下申立てを棄却した場合も、控訴裁判所に上訴することができません。

(f) 高等裁判所が欠席判決を取り消した場合。

つまり、高等裁判所にて欠席判決がされた場合、被告は、欠席判決の取消しを求める申立てを行うことができます。そして、裁判所がその申立てを認容して欠席判決を取り消した場合、その取消しについて上訴することができません。

2. 控訴裁判所での手続

細かな点で違いはありますが、控訴裁判所での手続の流れ、当事者が提出すべき書面、それらの書面の提出期限は、高等裁判所での手続とおおよそ同様であると考えておいてよいです。

ただし、一つ大きな違いを挙げておくと、上訴申立書の提出期限が、14日以内ではなく30日以内となります。

3. 期間

控訴裁判所での審理期間は、全体を通じて、平均1年から2年程度かかります。

4. 最終の手続

なお、前述のとおり、多くの事件では、この控訴裁判所での手続が最終の手続となり、さらに上級の連邦裁判所に上訴することはできません。

連邦裁判所での上訴手続

1. 高等裁判所が第一審裁判所となる場合

前述のとおり、マレーシアでは、初級裁判所や治安判事裁判所が第一審裁判所となるのが通常です。

しかしながら、例えば次のような事案では、高等裁判所が第一審裁判所となります。

(a) 訴額が 1,000,000リンギット(約35,500,000円)以上である場合。

(b) 離婚や婚姻に関する事件である場合。

(c) 海事に関する事件である場合。

(d) 障がい者の後見人や監護人の任命に関する事件である場合。

2. 高等裁判所が第一審裁判所となる場合の上訴手続

高等裁判所が第一審裁判所となる場合、判決に不服がある当事者は、控訴裁判所に上訴することとなります。この場合の上訴手続は、前述の控訴裁判所での上訴手続と同様です。

そして、控訴裁判所での判決に不服がある場合には、連邦裁判所に上訴することができますが、連邦裁判所への上訴を行うためには上訴許可を得ることが必要です。

この上訴許可は、次の場合に限って認められることとされています。

(a) 連邦裁判所による解決が公共の利益となる重要な争点を含む場合。

(b) 憲法や法令の解釈・有効性に関するものである場合。

要するに、社会的に重要な問題を含む場合に限り、上訴が許可されるのです。

したがって、高等裁判所を第一審裁判所とする多くの事案では、事実上、控訴裁判所が最終の裁判所となります。

上訴の費用

上訴手続時には、裁判所に対し、所定の手数料を納付しなければなりません。

ただし、例外的に、裁判所は、当事者の経済的事情を考慮し、手数料の納付を免除したり一部減免したりすることもあります。

まとめ

マレーシアの上訴制度は、日本と同じく三審制です。

つまり、各レベルの裁判官が下級審の判決を事後的に検討することにより、司法手続の公平性を維持しているのです。

しかしながら、上訴手続には長い期間がかかりますし、また、裁判所に納付すべき費用や弁護士費用もかかります。

したがって、少なくともこちらから上訴をする必要がない状態にするよう、第一審訴訟手続にて、主張や立証を十分に尽くし、勝訴判決を得ることが何よりも重要です。