執筆:弁護士 水谷 守

1.はじめに

本記事では、労働審判について解説いたします。具体的には、労働審判の内容、労働審判と民事訴訟の違い、労働審判の流れを説明したうえで、労働審判にあたって何をすべきかについて解説いたします(※1)。

2.労働審判とは?

労働審判とは、裁判所が行う紛争解決のための手続であり、通常の民事訴訟とは異なる手続です。具体的には、個々の労働者と事業主との間の労働関係のトラブルを、その実情に即し、迅速、適正かつ実効的に解決するための手続となります。具体的なトラブルとしては、たとえば以下のものが考えられます。

- 企業が従業員に解雇を言い渡したが、その従業員は納得がいっていない

- 従業員が企業に対して未払残業代を請求したい

- 従業員が職場でハラスメントを受けて、企業に対して損害賠償請求をしたい

3.労働審判と民事訴訟の違い

労働審判と通常の民事訴訟の違いはいくつかあります。

第1に、公開の有無です。民事訴訟の場合には原則として法廷で審理が公開されますが、労働審判の場合は非公開で進められます。このことを念頭においた労働審判の利点としては、具体的な紛争内容が外部に分からない状態で進められるということがあります。

第2に、手続が迅速に進むという点があります。民事訴訟の場合、審理の期間は1年以上かかってしまうことも珍しくありません。しかし、労働審判の場合、原則として3回以内の期日で審理を終えることになっており、平均審理期間は80日であるとされています(※2)。

第3に、労働関係の専門家による関与です。民事訴訟の場合は裁判官が事件の審理を行います。一方で、労働審判の場合は、裁判官が1人、労働審判員2名の合計3人で事件の審理を行うことになります。労働審判員は、労働関係の専門家が任命されるため、より実情に即した解決が期待できます。

第4に、事案の実情に即した判断が可能という点です。民事訴訟の場合は、審理途中の和解はありますが、判決の場合においては当事者の権利関係に対する明確な判断が行われます。他方、労働審判の場合は、話合いにより調停(前記の和解のようなもの)を試みることはもちろんのこと、話合いがまとまらない場合でも、審理の結果認められた当事者間の権利関係と手続の経過を踏まえた事案の実情に即した判断(労働審判)をします。

労働審判には以上の違いがありますが、注意しなければならないのは、労働審判には異議申立という制度があり、不服のある当事者によりこれがされた場合、労働審判は効力を失い、民事訴訟に移行することになる点です。したがって、労働審判に加えて訴訟をしなければならない可能性に留意する必要があります。しかし、労働審判で紛争が解決することも決して少なくありませんので、メリットの大きい手続であるといえます。

| 民事訴訟 | 労働審判 | |

| 審理の公開 | 公開される | 非公開 |

| 手続の期間 | 1年以上かかることもある | 原則3回期日 |

| 審理を行う人 | 裁判官 | 裁判官と労働審判員 |

| 事案の解決 | 明確な判断 | 事案の実情に即した判断 |

4.労働審判の手続の概要

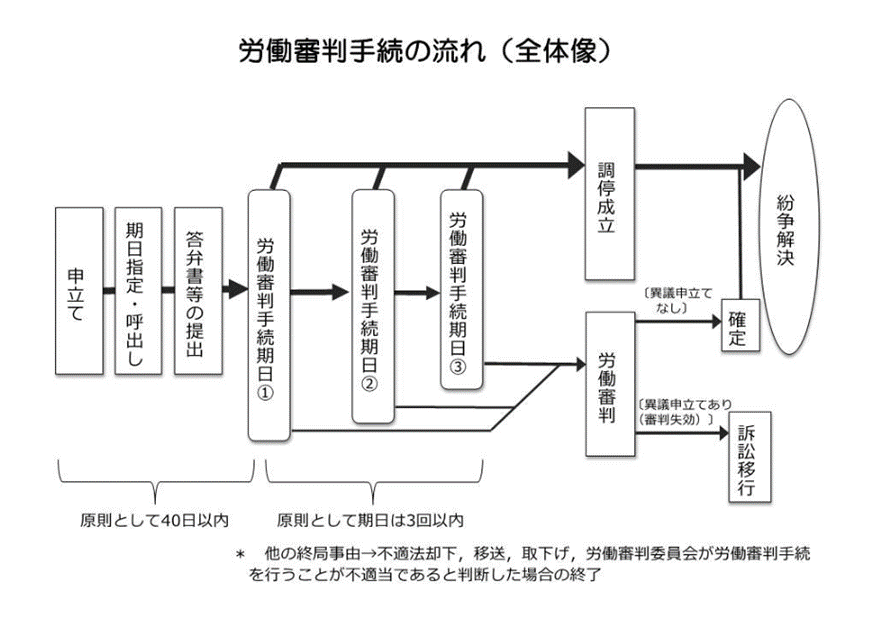

労働審判の手続の流れを簡単に説明します。

(1) 申立て

申立てが行われることにより労働審判が始まります。厳密には違いますが、申立ては訴え提起と同じような意味です。どんな書類を揃えれば良いのかについては、たとえば以下のものが考えられます(※3)。

- 申立書(※4)

- 予想される争点についての証拠書類(たとえば、残業していたことを示す証拠)

- 証拠説明書

- 資格証明書(法人の場合に必要であり、代表者事項証明書や全部事項証明書等が該当します。)

- 申立手数料(具体的な価額は裁判所にお問い合わせをして下さい。)

- 郵便切手

- その他必要な書類(たとえば、弁護士に委任した場合には委任状)

(2) 期日指定・呼出し

申立てがされてから原則40日以内に第1回の期日が指定され、申立人の相手方(申し立てられた側のことで、民事訴訟における被告の立場。)には、期日呼出状という労働審判を行う日を伝える書類と共に、申立書等が送付されます。そして、相手方は、定められた日に答弁書等を提出しなければなりません。具体的に提出すべきものは、以下の書類が考えられます(※5)。

- 労働審判手続の進行に関する照会書(期日呼出状に付属しています。)

- 答弁書(※6)

- 争点についての証拠書類

- 証拠説明書

- その他必要な書類(たとえば、弁護士に委任した場合には委任状)

(3) 期日における審理

期日においては、裁判官と労働審判員が当事者双方の言い分を聴きます。必要に応じて、一方の当事者を退出させて話を聞くこともあります。期日では事件における事情を聴く必要があるので、事件の関係者(事件に関係している役員や従業員)を当日同席出来るようにしておくのが望ましいです。また、労働審判においては、裁判官と労働審判員は、基本的に調停が可能かを試みます。

(4) 調停・労働審判

話合いがまとまった場合は調停が成立します。調停の内容は文書化され、内容によっては強制執行(強制的に内容を実現させる手続)をすることもできます。話合いがまとまらない場合には、労働審判が行われます。上記の通り、労働審判では、審理の結果認められた当事者間の権利関係と手続の経過を踏まえ、事案の実情に即した判断が行われます。

労働審判に対し2週間以内に異議の申立てが無い場合、労働審判が確定します。調停と同様に内容によっては強制執行が可能になります。他方、2週間以内に異議の申立てがされた場合には、労働審判は効力を失い訴訟手続に移行します。

(引用:最高裁判所「労働審判手続」より)

5.企業の担当者は労働審判に向けて何をすべきか

企業が労働審判をするにあたって何をすればよいのかをご説明します。ここでは申立てを受けた場合を想定します。申立てを受けた際、上記の通り答弁書を提出することになりますが、答弁書の様式は裁判所が出しています。さらに、具体的に提出すべきものも上記の通りです。

答弁書というのは、申立人が記載する申立書の主張に対して反論を行うための書面です。この答弁書で、申立人の主張を認めるのか否認するのかを記載するとともに、自らの反論の主張も記載することになります。

答弁書以外に提出すべきものとしては証拠になります。これは答弁書に記載した自己の主張を根拠づける資料になります。事案によって提出するべきものの内容は大きく異なりますが、代表的なものとしては、就業規則や勤怠管理表(タイムカード)、賃金台帳、申立人とのやり取りが記載されている記録、事情を知る従業員の話をまとめた文書(陳述書)などが挙げられます。

さらに、労働審判においては調停が可能かを検討するところ、請求の内容が金銭請求である場合などには、申立人に対して相手方が金銭を支払うことも視野に入ります。その場合、どの程度の金額であれば調停にしてもよいかという点はある程度あらかじめ検討しておくことも考えられます。

6.おわりに

企業と従業員間の紛争において労働審判は非常に有効な解決方法です。具体的にどのように対応をしていけばよいか難しい点もあるかと思いますので、ご不明な点がございましたら弊所までお気軽にお問い合わせください。

※参考資料は全て2023年4月24日に閲覧いたしました。

(※1)本記事は、最高裁判所「労働審判手続」を参考に作成いたしました。

(※2)最高裁判所「労働審判手続」

(※3)詳細は、最高裁判所「東京地方裁判所(民事部)労働審判手続」

(※4)申立書の様式の例として、最高裁判所「東京地方裁判所(民事部)労働審判手続」

(※5)具体的には期日呼出状に記載があります。

(※6)答弁書の様式の例として、最高裁判所「東京地方裁判所(民事部)労働審判手続」

監修

弁護士 森田 芳玄

(都内の法律事務所にて主に企業法務に携わったのち、2016年GVA法律事務所入所。現在は、企業間紛争、労務、ファイナンス、IPO支援、情報セキュリティ法務を中心としたさまざまな企業法務案件に携わる。情報処理安全確保支援士。ITストラテジスト。システム監査技術者。)