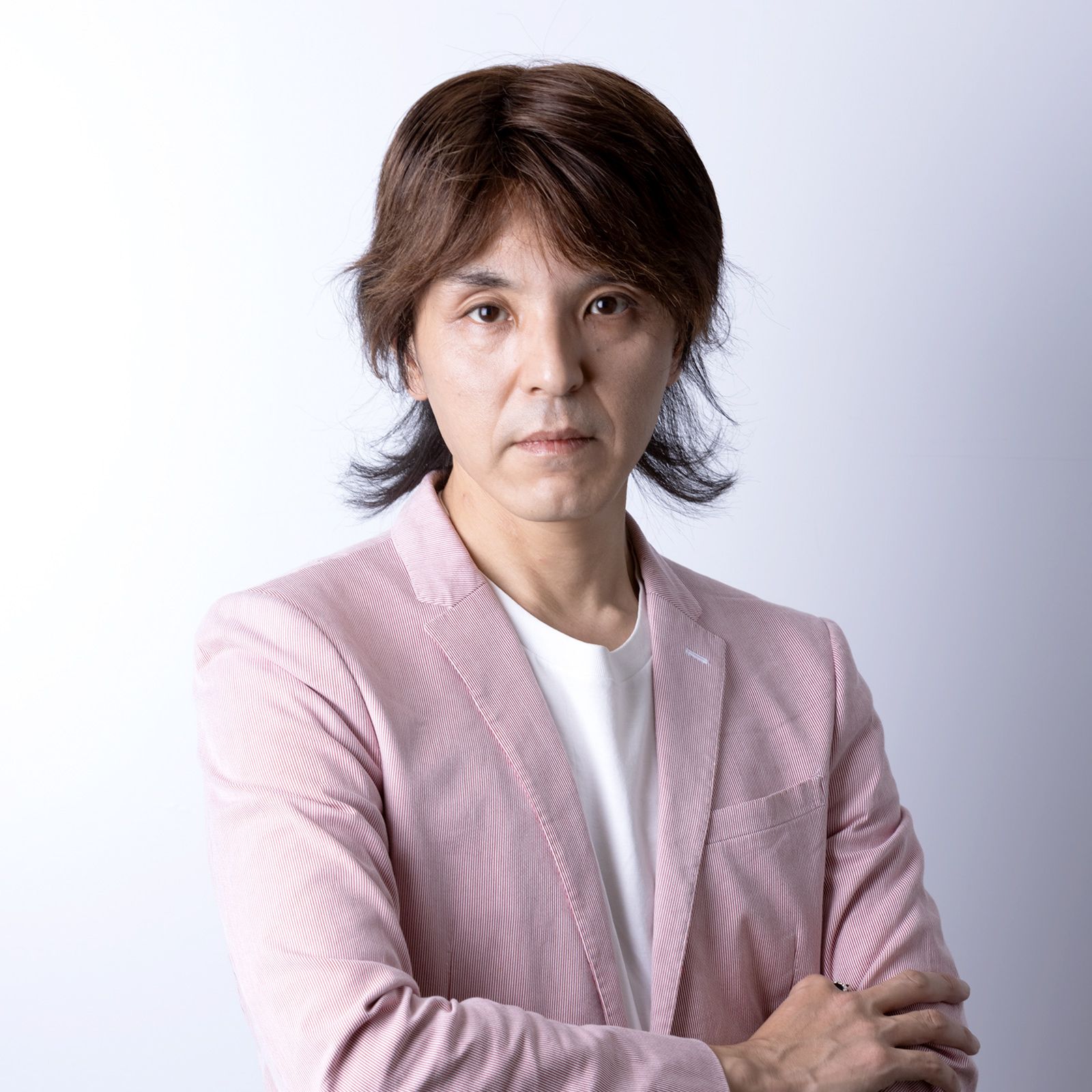

執筆:弁護士 早崎 智久(メディカル・ビューティー・ヘルスケアチーム)

(※2023年4月14日に公開。2023年10月5日・2024年6月10日に記事内容をアップデートいたしました。)

- 1.ステルスマーケティング(ステマ)規制とは?

- 2.規制の位置付け/ステルスマーケティング告示の内容

- 3.ステルスマーケティング規制の基本的な考え方

- 4.ステマ規制の対象者は?

- 5.「事業者の表示」になる場合=広告になる場合

- ⑴ 事業者の表示になるロジック

- ⑵ 事業者が自ら表示をする場合

- ⑶ 事業者が第三者に表示させる場合

- ⑷ 事業者の表示にならない場合

- 6.一般消費者に事業者の表示の判別が困難であること

- ⑴ 要件のロジック

- ⑵ 事業者の広告であることの明瞭な表示

- 7.ステマ規制に違反しないために必要なこと

- ⑴ ステマ規制に違反するケース

- ⑵ ステマ違反を防ぐために必要なこと

- 8.ステマ規制に違反するとどうなる?

- 9.思わぬ影響にも注意しよう

- 10.ステマ規制の最新情報

- 11.マーケティング手法ごとのポイント

- ⑴ マスマーケティング

- ⑵ ダイレクトマーケティング

- ⑶ インフルエンサーマーケティング

- ⑷ プレゼントキャンペーン

- 12.最後に

1.ステルスマーケティング(ステマ)規制とは?

ステルスマーケティング規制は、2023年10月1日施行されました。

当時は、NHKニュースで報道されるなど社会的にも大きな関心を持たれましたが、現時点(2024年3月)では、まだ、表立って摘発された事業者はいない状況です。

ただ、企業のマーケティング活動に大きな影響があることから、マーケティングにかかわるあらゆる企業にとって対策が必要です。

本稿では、ステマ規制の内容と、事業者に求められる対策を含め、分かりやすく解説します。

2.規制の位置付け/ステルスマーケティング告示の内容

※規制の位置付けに興味が無い方は読み飛ばしていただいて問題ありません。

まず、ステマ規制の大前提として、そもそも今回のステマ規制が、どのような形で行われたのか見てみましょう。

ステマ規制は、法律としては景品表示法に基づくものですが、景表法の改正ではなく、内閣総理大臣の「告示」という形で行われています。そのため、景品表示法の条文を見ても、今回のステマ規制は書かれていません。

景品表示法は、第5条で「不当な表示」(広告は、この「表示」の一つです)を禁止していますが、第1号の優良誤認表示、第2号の有利誤認表示のほか、その他の不当な表示を禁止できるようにするため、第3号で、内閣総理大臣が個別に不当な表示を指定できるようにしています。

景表法第5条の「不当な表示」 | |

第1号 | 優良誤認表示 |

第2号 | 有利誤認表示 |

第3号 | その他の不当な表示(指定告示) |

これまでに、清涼飲料水などの無果汁に関する表示や、製品の原産国に関する表示、いわゆるおとり広告に関する表示などが、この「不当な表示の指定」というスタイルで不当な表示に該当するものとされています。

総称して「指定告示」といいますが、今回のステマ規制も、この「指定告示」という形式で行われました。

今回のステルスマーケティングに関する指定告示(以下「ステマ告示」といいます。)の正式な内容(条文)は以下のとおりです(※太字は執筆者による)。

○内閣府告示第十九号 |

(参照:消費者庁ホームページ )

これがステマ告示の全文です。

前半部分は、岸田内閣総理大臣が、景品表示法第5条第3号に基づいて、「一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示」(※注:ステマのこと)を、不当表示であると指定する部分です。

そして、後半部分は、このステマの具体的な内容が「事業者が自己の供給する商品又は役務の取引について行う表示であって、一般消費者が当該表示であることを判別することが困難であると認められるもの」である、と定義する部分になります。

わずか数行で非常に短いことに驚かれる方もいるかもしれませんが、今回のステマ規制は、実はたったこれだけのものでもあります。

告示の内容を要約すれば、「事業者が自己の供給する商品又は役務の取引について行う表示であって、一般消費者が当該表示であることを判別することが困難であると認められるものは、ステマであり、景品表示法が禁止する不当表示である」という、それだけのものとも言えます。

しかし、これだけでは、どんな場合が「事業者が自己の供給する商品又は役務の取引について行う表示」になるのか、「一般消費者が当該表示であることを判別することが困難であると認められるもの」とはいったい何なのか、これを読んでもはっきり分かりません。

実は、これまでの指定告示もいたってシンプルなものですが、その内容をどのように解釈するのか、監督官庁からどのように判断されるのかが問題になることから、その解釈の内容を明確にしたもの、つまり、指定告示の「運用基準」がセットになって公表されています。

今回のステマ告示に関しても、消費者庁は、運用基準も公表していますので、検討が必要なのは主にこの運用基準になります。これについては、以下で解説します。

参照:「一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示」の運用基準

3.ステルスマーケティング規制の基本的な考え方

上記のように、ステマは、指定告示で定義されていますが、これを分かりやすくすると以下のようになります。

ステルスマーケティング=

1 事業者の表示(広告)であること

=事業者が提供する商品/サービスの取引に関して行う表示

(しかし)

2 一般の消費者にとって、事業者の表示(広告)だと分かりにくいものくだけて言えば、「本当は広告なのに、消費者には広告だと分かりにくいもの」ということです。

そして、このように見ると、「なら、今まで以上に分かりやすく広告すればいいだけですね」と考えてしまいそうになりますが、その考え方は危険です。なぜなら、今回の規制の最も重要な点は、1番目の「何が事業者の表示になるのか」という点にあるためです。

つまり、事業者のオフィシャルな広告だけが問題になるのではなく、事業者側では、オフィシャルな広告ではないと考えているようもの(表示)が、今回の規制によって、「事業者の表示(広告)」とみなされる、つまり、「この表示もあなたの広告ですよ」とみなされる点にこそ、最も大きなリスクがあるのです。

うっかりしていると「広告ではないと思ってたのに、広告になってしまった」という事態になるので、まずは「何が事業者の表示(広告)になるのか」を理解することが重要です。

・注意点 |

・チェックポイントStep1 |

4.ステマ規制の対象者は?

ステマ規制は景品表示法のルールです。景品表示法が規制対象にしているのは、商品やサービスを提供する事業者です。

そのため、誤解している人もいますが、広告代理店やインフルエンサーは対象になりません。

ただ、事業者との契約のなかで、法令に違反することを禁止することが定められていることが多いので、事業者からの指示に従わずに投稿して、その結果、事業者がステマ規制に違反してしまった場合は、事業者から契約違反を理由に損害賠償を受ける可能性があります。

そのため、インフルエンサーなどの方々もルールの内容を理解しておくことが必要です。

5.「事業者の表示」になる場合=広告になる場合

⑴ 事業者の表示になるロジック

最初に理解しないといけないのは「どんな場合に事業者の広告になるのか」を理解することです。

まず、ステマ告示の運用基準では、事業者の表示になる場合を、「事業者が表示内容の決定に関与したと認められる場合」としていますが、実際には

「客観的な状況に基づき、第三者の自主的な意思による表示と認められない場合」 |

が「事業者の表示」となります。

ここのロジックが少し分かりにくいのですが、消費者庁は、積極的に事業者が関与した場合を認定するのではなく、第三者の自主的な意思による表示でなければ、事業者の表示だと認定する、というロジックです。

つまり、問題になるのは、

表示内容が「客観的な状況から、第三者の自主的な意思による表示内容」ではないとされる場合 |

ということになります。

では、どのような場合がこれに当たるのでしょうか。運用基準では、

① 事業者が自ら表示をする場合 |

② 事業者が第三者に表示させる場合 |

の2つに分けて示しています。次は、この2つについて確認します。

⑵ 事業者が自ら表示をする場合

まずは、事業者が自ら表示する場合です。

もちろん、オフィシャルで広告を行う場合も含まれますが、ここで主に問題になるのは、

(経営者や事業部が)気付かないうちに広告になってしまうパターン

です。かんたんに言えば、経営者や事業部が把握していない場面で、事業者の従業員などが行う表示が要注意となります。

運用基準では、このケースとして、

・事業者と一定の関係があり、事業者と一体と認められる従業員 |

・事業者の子会社の従業員 |

が例示されております。

とはいえ、前述のとおり、「客観的な状況から、第三者(※この場合は従業員)の自主的な意思による表示ではない場合」が問題になるので、従業員であれば、どんな者でも「事業者の表示」になるわけではありません。

ここでのポイントは、「客観的な状況」から自主的な意思なのかどうかを判断することなので、運用基準でも、

・従業員の事業者内における地位 |

・従業員の権限 |

・従業員の担当業務 |

・表示の目的 |

などの客観的な事実を総合的に判断するものとしています。

そのため、例えば、ある製品を扱う事業部長が、その製品に関する表示(SNSでの投稿など)をすれば、間違いなく「事業者の表示」となると思われますが、その製品に関する権限も業務もない人事部の新入社員が表示をした場合は、事業者の表示になる可能性は低くなると思われます。そして、子会社の人事部となれば、さらに可能性は低くなります。ただし、「表示の目的」が考慮要素になる以上は、権限や担当業務だけで判断できるものでもありません。

結局は、様々な事情を踏まえたケースバイケースの判断になりますが、上記の例のように、ある程度は区分けをすることもできますので、事業者においては、ステマ規制に対応させるため、SNSに関する社内規程などの整備や改訂を行うことで、リスクを低減できるものといえます。逆に言えば、コンプライアンスの観点からは、このような対応をすることが必須でもあり、特に、子会社従業員が例示されていることを踏まえれば、企業グループにおいてはグループ全体のレベルでの対策が必要になります。

・注意点 |

・チェックポイントStep2 |

⑶ 事業者が第三者に表示させる場合

次は、事業者が第三者に表示させる場合です。より明確にいえば、「事業者が第三者の表示内容の決定に関与している場合」のことになります。

この場合は、

① 事業者が第三者に依頼をして表示をさせる場合 |

② (その他の)事業者が表示内容の決定に関与する場合 |

の2つのケースに分かれます。

① 事業者が第三者に依頼をして表示をさせる場合

最初のケースは、事業者が第三者に依頼をして表示をさせる場合です。

このケースでは、第三者は事業者からの依頼を受け、その要望に合わせて表示をしていますので、検討するまでもなく、第三者の自由な意思による表示とは言えません。そのため、運用基準でも、特に判断方法などを記載することなく、事業者の表示として扱うものとしています。

ここで注意が必要なことは、運用基準の内容を見る限りは、依頼した後に実際に表示内容の決定に関与したかどうかを問わない、という点です。もちろん、実際にも依頼をしながら表示内容の決定には関与しないというケースはほぼ存在しないとは思いますが、万が一そのような場合であっても事業者の表示になると思われます。

このケースに関しては、通常の事業者であれば、従来も、消費者にとって広告であることが分かるような表示をしていたものと思いますが、今後もそのような対応を継続する必要があります。

※ 補足

なお、ステマが問題となるケースのほとんどが、実際にはこの分類になると思われます。ステマに関しては、事業者の依頼を受けながら、広告効果を高めようと意図的に広告である旨の表示を隠すような悪質な広告業者の存在が問題視されており、また、そうだと分かって依頼する事業者が後を絶たないという事情があります。正式な指定に先立って行われたステマ告示の運用基準案へのパブリックコメントが募集された際にも、そのような悪質業者を取り締まればよいのではないか、という意見も提出されており、事業者においては、そのような業者に依頼しないことと、業者からそのような提案を受けた際には拒絶することが大切です。

・注意点 |

・チェックポイントStep3 |

② (その他の)事業者が第三者の表示内容の決定に関与する場合

2番目のケースは、①のように明示的な依頼をしていないものの、第三者の表示内容の決定に関与する場合です。

具体的には、

ⅰ 事業者と第三者との間に、事業者が第三者の表示内容を決定できる程度の関係性があること |

ⅱ 事業者と第三者との間に、客観的な状況に基づき、第三者の表示内容について、第三者の自主的な意思による表示とは客観的に認められない関係性があること |

という2つの条件を満たす場合は、事業者の表示とみなされます。

このⅰとⅱをどのように考えればよいのかですが、運用基準では、ⅰについては考慮要素が記載されておらず、ⅱについて、

・事業者と第三者との間の具体的なやり取りの態様・内容 |

・事業者が第三者の表示に対して提供する対価の内容、主な提供理由 |

・事業者と第三者の関係性の状況 |

などの事実をベースに判断するとされています。

この点、3番目の「事業者と第三者の関係性の状況」というのは、ⅰの条件とも密接に関わるものですし、そもそも事業者の表示になるロジックが、前述の「客観的な状況から、第三者(この場合は従業員)の自主的な意思による表示ではない場合」である以上、主にⅱが判断の上で重要だと考えられます。

このケースの判断も、ケースバイケースにならざるを得ませんが、その第三者と、過去に依頼関係があったことが2番目の考慮要素になることは明らかなので、特に、過去や現在、取引関係がある第三者の表示については、注意が必要です。例えば、明示的に表示を依頼してはいないものの、第三者が事業者に都合の良い表示をした場合には、事後的に対価を払うような暗黙の了解があるような場合は、このケースに該当する可能性が高いと考えられます。

現在、インフルエンサーなどの口コミによるマーケティングやアフィリエイトプログラムが普及していますが、事業者がどのように関わっているのか、このケースに該当するリスクはないかについての検証が必須だと思われます。

・注意点 |

・チェックポイントStep4 |

⑷ 事業者の表示にならない場合

運用基準では、事業者の表示にならない場合にも触れられていますが、事業者が表示内容の決定に関与していない場合のことなので、上記のケースを裏返したものです。

具体的には、

① 第三者の自主的な意思による表示内容だと認められる場合 |

② 媒体事業者(新聞社、雑誌の発行会社、放送会社、インターネットメディア事業者など)による自主的な表示 |

の場合です。

もっとも、このケースでも、実際には事業者が表示内容の決定に関与している場合には、「事業者の表示」になります。

6.一般消費者に事業者の表示の判別が困難であること

⑴ 要件のロジック

上記4で説明したロジックにより、その表示が「事業者の表示」だと判断される場合は、次の要件として、一般消費者がその表示を見た時に、「第三者の表示ではなく、事業者の表示(広告)だ」と判断できることが必要になります。

つまり、一般消費者がそのように判断できないときは、その表示はステマになり、不当な表示=違法な表示になります。

⑵ 事業者の広告であることの明瞭な表示

運用基準では、一般消費者にとって事業者の表示であることの判別が困難である場合というのは、表示が不明瞭な場合のこととしています。

具体的には、

① 事業者の表示であることの記載がない場合 |

② 事業者の表示であることの記載が不明瞭な場合 |

が挙げられています。

①の「記載がない場合」には、一般消費者には判断しようがないので当然ですが、②の「不明瞭な場合」も含まれていることに注意が必要です。

具体例としては、部分的な表示しかない場合、矛盾する表示内容を含む場合、動画広告の場合の短時間の表示、冒頭以外に表示がある場合などが挙げられていますが、要は、通常の感覚において、事業者の表示だと気付きにくい場合を広く指す、と理解することが大切です。

つまり、事業者の表示(広告)であることは、はっきり分かるように表示しなければいけないことになります。

「広告」「PR」などと端的に記載する方法のほか、その広告が、事業者からの依頼を受けて行っていることなどをはっきりと記載する方法もあります。

なお、一般消費者にとって、社会常識として広告であることがはっきり分かる場合であれば、表示をしなくてもよいとされています。例えば、テレビのコマーシャル、事業者の公式サイトなどがこれに該当します。

・注意点 |

・チェックポイントStep5 |

7.ステマ規制に違反しないために必要なこと

⑴ ステマ規制に違反するケース

以上を踏まえると、ステマ規制に違反するというのは、

本当は「広告」なのに、一般消費者には「広告」だと分からない場合 |

だということが分かります。

⑵ ステマ違反を防ぐために必要なこと

景品表示法第26条により、事業者は、不当表示を防ぐための社内体制の整備を行う義務があるとされています。

そのため、あらゆる事業者には、従来の体制に加え、ステマ規制を防ぐための体制が必要になります。

先ほど見た「ステマ規制に違反するケース」からすると、

① うっかり「広告」にならないようにすること |

を正しく守れば違反することは防げますので、社内で対応することが必要です。

こう見ると、②は意識すれば対応できるケースがほとんどなので、事業者にとってステマ規制の最も大きなリスクは、①のリスク、つまり、製品やサービスに関するこれまでの公式な広告のほかにも、「広告」(事業者の表示)となってしまうことケースが生じることです。その場合に「広告」であることを明瞭に表示しない場合は、ステマとして違法になります。

運用基準や、最近公表されたガイドブック「景品表示法とステルスマーケティング~事例で分かるステルスマーケティング告示ガイドブック」には、様々なケースが紹介されています。

このケースをもとに、社内(グループ会社の場合はグループ全体)の業務を対象に、そのような表示になるケースの有無を検証することが必要になります。その上で、リスクを最小にするための各施策の実施を行うことが求められています。

ただし、私が相談を受けるケースには、紹介されたケースに当てはまらないものもたくさんあります。例えば、「SNSにある商品に関する投稿をしてもらい、優秀な投稿にはプレゼントを提供するようなキャンペーンはどうなるのか?」などです。このケースを想定した事例は記載されておらず、個別の事情から検討するしかありません。悩むケースでは、ステマ規制に詳しい専門家に相談することが望ましいです。

※なお、上記の事例は、一般的には「広告」に該当するケースが多いと考えられます。

8.ステマ規制に違反するとどうなる?

では、ステマ規制に違反するとどうなるのでしょうか?

まず、現時点では、ステマ規制違反には課徴金のルールは適用されません。しかし、消費者庁からの措置命令を受け、事業者の名称と一緒にその内容が公表されます。

消費者庁の公表内容は、Web上で公開されること、ステマ規制に対する社会の関心の高さを考えれば、事業者の企業イメージに非常に大きな悪影響を及ぼすことは間違いありませんので、課徴金が無いとはいえ、ルールに違反しないようにすることが大切です。

9.思わぬ影響にも注意しよう

なお、あまり指摘されていませんが、ステマ規制には、その他の大きな影響があります。

それは、(依頼したインフルエンサーなどの)第三者が表示した内容が、ステマ規制以外の表示規制(広告ルール=優良誤認表示、有利誤認表示、薬機広告規制、食品広告規制など)に抵触している場合は、ステマ規制によってその表示が「事業者の表示」とみなされてしまうので、ステマ規制だけでなく、優良誤認表示などの広告ルール違反になってしまうことです。

この点は、以前からも問題になっていましたが、今回のステマ規制により、第三者の表示を事業者の表示とみなすための判断の基準が明確になったので、「事業者が違反広告をした」という認定が、これまでよりも迅速になされることが予想されます。

したがって、単に、事業者であることを明瞭にするだけでなく、これまで以上に、事業者が関与する第三者の表示内容については、広告ルール全般に関する知識をしっかりと持って、チェックする必要が高くなります。

10.ステマ規制の最新情報

消費者庁のプレスリリースなどを見る限り、表立ってステマ規制で摘発されたケースはまだ出ていないようです。ただ、初めて摘発されるケースは「ステマ規制で初の摘発」などと大々的にニュースになってしまうので、不名誉な第1号にならないように、何よりも指摘されないようにすることが大切です。

11.マーケティング手法ごとのポイント

実際のマーケティングでは、どこに注意すればいいのかを解説します。

⑴ マスマーケティング

マスマーケティングは、テレビ、ラジオ、新聞、雑誌などのマスメディアを使用したマーケティング手法の総称です。

これらは、第三者ではなく、事業者自ら行っていることが通常ですし、消費者にとってもそのことがわかるので、ステマが問題になるケースは少ないです。ただし、広告の発信者が事業者ではないケースでは、ステマ規制をチェックすることが必要になります。

⑵ ダイレクトマーケティング

ダイレクトマーケティングは、マスメディアを介さずに、事業者が消費者に直接アプローチするマーケティング手法の総称です。以下では、一般的なダイレクトマーケティングの手法ごとに解説します。

① テレアポ、ダイレクトメール

これらは事業者が自分で行うことが一般的ですが、第三者の業者を通じて行う場合も多いので、ステマにならないように注意が必要です。ただし、一般的には、第三者の事業者は、依頼主の事業者の代理店であることが多く、代理店であることや事業者名を伝えるなど、消費者に誤解を与えるケースは多くないと思われます。

② SNS、メールマガジン

ダイレクトマーケティングのなかでも、SNSやメールマガジンは、一度に多数の消費者に発信できることが特徴です。

このSNSやメールマガジンでは、事業者の公式アカウントや公式アドレスから発信されますが、公式のものであること(事業者名)が分かるようにすることが大切です。

なお、インフルエンサーを使ったマーケティングは、後ほど解説します。

③ インターネット広告

インターネット広告の場合は、基本的にはマスマーケティングと同様です。ただ、動画広告は、画像広告と比較すると事業者の広告であることが分かりにくくなるケースもあるので、消費者に誤解させないように注意しましょう。

④ レコメンド機能(レコメンドシステム、レコメンドエンジン)

レコメンド機能とは、AmazonのようなECサイトなどで、閲覧している消費者の購買履歴などをもとにして、他の商品を自動的に表示して、購買をすすめる機能のことです。ウェブサイトにレコメンドエンジンといわれる機能を追加することで表示されるようになっており、客観的な第三者が表示内容を決定しているわけではなく、機能を設定しているサイト運営者が表示させているものといえます。また、消費者は、この表示=「広告」とは認識していないと思いますが、「サイト運営者か事業者が表示しているもの」とは認識しているといえるので、ステマ規制で注意する点はあまりないと思います。

ただ、仮に、自動的に「まるで第三者が薦めているような表示」(例「これを買った人のコメント」のような形で他の商品を紹介)が出るようになると、その部分は、事業者ではなく「第三者」の表示だと判断されることはありえます。

⑶ インフルエンサーマーケティング

ステマ規制でもっとも注意が必要な手法です。インフルエンサーと呼ばれるSNSで多数のフォロワーを持っている人に、商品やサービスのことをSNSや口コミサイトに投稿してもらう手法をいいます。

日々、様々な方法が生まれているのですべてを検討することはできませんが、ステマ規制に関わる代表的なものを3つ解説します。

① ギフティング

ギフティングとは、インフルエンサー(第三者)などに自社の商品やサービスを提供し、その後、SNSへの投稿などを通じて、その商品やサービスを紹介してもらうマーケティング手法です。

ギフティングの場合、商品やサービスを提供しているので、事業者と第三者との間には対価関係がありそうです。しかし、インフルエンサーが任意に投稿内容を決めているときは「広告」にはなりません。例えば、事業者は投稿内容を制限せず、批判的な意見なども自由に投稿できるのであれば、PR表示なども不要です。

もっとも、事業者が好意的な意見を投稿するように指示していたり、好意的な意見をしてくれた場合に限って商品やサービスは無償となるケース、好意的な意見をしてくれたときに追加で対価を提供するようなケースでは、事業者が投稿内容を決定しているとみなされる可能性が高いので、PR表示などが必要になります。

② サンプリング

サンプリングとは、自社の商品やサービスのプロモーションを行うとき、商品のサンプル、試供品を無料で配布したり、無料でサービスを提供したりするマーケティング手法です。

サンプリングでは、原則的には商品やサービスを無償提供するだけなのでステマは問題になりませんが、その際に感想を投稿してもらうように求めたりするとギフティングと同じになってしまうので、マーケティング施策の全体をしっかり確認しましょう。

③ ライブコマース

ライブコマースとは、YouTube、TikTokなどのライブ配信ができるアプリなどを使って、インフルエンサーに、ライブ配信や動画で商品やサービスの商品紹介をしてもらう方法です。

このような動画で商品を宣伝することは、昔から、番組内広告、テレビショッピングなど行われてきましたが、ライブコマースとのいちばんの違いは、視聴している消費者には、広告なのかどうかが分かりにくい点です。

番組内広告については、薬機法の広告ルールのなかで、「番組部分と広告部分を分ける」というルールがありますが、ライブコマースでも、これと同じような対応が必要になります。

通常のライブとライブコマースが分かれている場合は、ライブコマースの前に、「これから広告します」とか「ここからはPRです」などと分かりやすく伝えることが必要です。また、全部がライブコマースの場合は、「PR」や「広告」などと、冒頭に分かりやすく表示しなければいけません。

⑷ プレゼントキャンペーン

プレゼントキャンペーンは、昔から広く行われています。景品の金額(価額)が問題になりがちなので、景品表示法の「景品規制」で規制されています。

昔は、誰でも応募できたり、または商品を購入した人だけが応募できるパターンが中心でした。

しかし、最近では、キャンペーンと組み合わせてSNSマーケティングを行うケースが増えています。たとえば「ハッシュタグを付けて投稿してくれた人の中から100名にプレゼント」のように、SNSへの投稿を条件にするものです。

この場合は、事業者が投稿を促しているので、ステマにならないようにすることが必要です。いろいろなパターンがあるので、ケースごとに見てみましょう。

① キャンペーンの条件として、「みんなにこの商品のおすすめポイントを投稿してください」などと指示しているケース

このケースでは投稿内容に事業者が関与しているため、「事業者の表示」になります。この場合、「この企画はキャンペーンで、PRや広告ではないのに、「PR」「広告」という表示をしないといけないの?」と思う方がいると思います。

ステマ規制では、「「PR」「広告」と表示してください」としているのではなく、「事業者の表示であることを明確にしてください」としているので、キャンペーンの場合は、ハッシュタグや投稿の文章のなかで「キャンペーン」であることを表示すれば、消費者に誤解を与えることはないと思われます。

そのため、投稿してもらう際に「キャンペーンのハッシュタグをつけること」などを同時に求める方法が良いと思います。

② 投稿内容を制限せずに自由に投稿してもらうケース

このケースでは、特に投稿内容を指示していないので、ステマにならないことが多いようにも思われます。ただし、抽選である場合、応募者は「商品の良いイメージを投稿しないと当選しないのでは?」と考え、実際にも、批判的な投稿をした人に当選させることに躊躇する事業者が多いと思います。悩ましいケースですが、このケースでも事業者が実質的には関与している、とみなされるリスクがあるため、できれば、①のケースと同様に「キャンペーン」だと分かるように投稿してもらうほうが良いと思われます。

③ 単に商品名のハッシュタグをつける

では、単に商品名だけ投稿してもらう場合(または、特定の広告画像だけを投稿してもらう場合)はどうでしょうか?

このケースでは、一見、消費者が投稿内容を表示していないようにも思われますが、応募者が「商品名」を表示していること、その内容を投稿するように事業者が求めている以上は、第三者が事業者の表示内容に関与している、とみなされるリスクが高いと思われます。

そのため、①と同様に、「キャンペーン」であることの表示を求めておけば安心です。

12.最後に

社会全体を見る限り、規制内容に対応できる人材が法曹関係者を含めて不足しています。一方で、デジタルマーケティングの爆発的な広まりに伴って問題行為も頻出しており、これに対応すべく広告規制も年々厳しさを増しており、違反した場合の課徴金額も増額傾向にあります。

事業者においては、広告規制に対応できる社内体制の構築が強く求められており、広告規制に精通した専門家によるサポートを受けることが望ましいと思われます。

執筆者は、パブリックコメントにおいて意見提出し、その内容は運用基準にも採用されるなど、広告規制全般に関する知見とこれまでの数多くの対応実績を持っていますが、GVA法律事務所では、その他広告規制に精通した弁護士が複数在籍しており、初回相談は30分無料で対応しております。

ステマ規制に限らず、マーケティング活動や社内体制の構築についてご不安がありましたら、お気軽にお問い合わせください。

2023年4月14日 公開

2024年6月10日 更新