- 1.制度の概要

- 2.対象会社

- 3.導入のメリットとデメリット

- 4.電子提供制度導入手続き

- (1)振替株式を発行していない非上場企業(一般的なスタートアップ企業や中小企業)

- (2)上場企業及び令和4年9月1日時点で振替株式を発行している非上場企業

- 5.電子提供制度の運用方法

- (1)株主総会開催の3週間前の日に株主総会資料をウェブサイトに掲載

- (2)株主総会開催の2週間前までに書面によるウェブサイトのURLを通知

- (3)書面交付請求があった場合は、株主総会開催の2週間前までに資料を提供

- (4)株主総会開催後3か月間を経過するまで株主総会資料をウェブサイト上で閲覧可能な状態にしておくこと

- 6.非上場企業が電子提供制度を採用・運用するときの留意点

- (1)閲覧パスワードの設定

- (2)電子提供措置の中断

1.制度の概要

令和5年3月1日以降に開催される株主総会から株主総会資料の電子提供制度が開始されます。

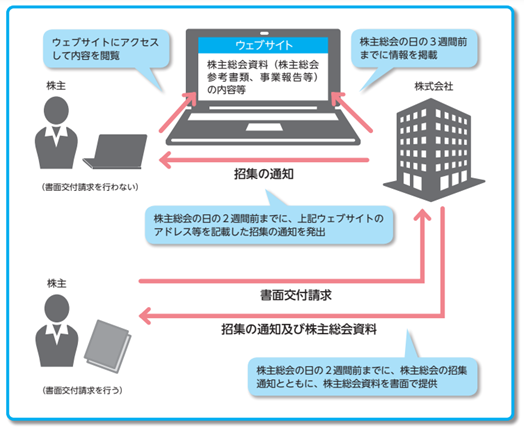

この制度は、株主総会資料を株主総会の3週間前の日に自社のホームページ等のウェブサイトに掲載し、そのうえで、株主に対し、そのウェブサイトのアドレス等を株主総会の2週間前までに株主総会招集通知とともに書面により通知することによって、株主総会資料を提供することができる制度です。上場企業だけでなく、非上場企業も定款において電子提供制度を採用することを定めることで利用できます(会社法325条の2)。

株主総会資料には、株主総会参考書類のほか、議決権行使書面、事業報告及び(連結)計算書類が含まれます。

もっとも、電子提供制度を採用した場合であっても、株主は、これまでどおり株主総会資料を書面で交付するよう請求することができます。この場合は、株主総会開催の2週間前までに、電子提供している株主総会資料を書面で交付しなければなりません(会社法325条の5)。

2.対象会社

①すべての上場企業(令和5年3月1日以降の株主総会から)

②定款変更により株主総会資料の電子提供制度を利用することにした非上場企業

(令和4年9月1日以降の定款変更であれば、令和5年3月1日を待たずに実施できます。)

3.導入のメリットとデメリット

○メリット

印刷・郵送コストの削減

ペーパーレス化促進

従来よりも早期に充実した内容の株主総会資料の提供を実現

△デメリット

書面交付請求があれば個別に応じなければならない

株主によっては、電子化に抵抗感を抱く可能性がある

情報を掲載するウェブサイトの準備・運営・保全が必要

ウェブサイトに不具合が生じた場合、電子提供がなされていなかったものとして、株主総会の有効性に関わるおそれがある

株主総会の招集通知を2週間前までに発送しなければならない(これより短くはできない)

株主総会の日から3か月間は株主総会資料をウェブサイトに掲載しておく必要がある

上場企業は、電子提供制度を必ず利用しなければなりませんが、非上場企業は自由に選択することができます。上記のように必ずしもメリットばかりではないため、メリットとデメリットの双方を踏まえて利用するかどうかを判断してください。株主の数が膨大な上場企業にはメリットが大きい制度ではありますが、一般に株主の数が少ないほどメリットが小さくなるため、スタートアップ企業での導入のメリットは大きくないと考えられます。

もっとも、IPOを目指す場合には対応が必須となりますから、早い段階で運用を開始することも有益です。

4.電子提供制度導入手続き

(1)振替株式を発行していない非上場企業(一般的なスタートアップ企業や中小企業)

ア 定款変更

電子提供措置をとる旨の定款の定めを設ける定款変更の決議(株主総会の特別決議)を行い、電子提供措置をとる旨を定款で定めることで導入が可能です。

イ 定款変更の登記

①登記申請期限

定款変更の効力発生日から2週間以内に、その本店の所在地において、電子提供措置をとる旨の定款の定めの設定による変更の登記をしなければなりません。

②登記すべき事項

登記すべき事項は、「電子提供措置をとる旨の定款の定め」及び「変更年月日」です。

③添付書類

添付書類は「株主総会の議事録」及び「株主リスト」です。

④登録免許税

登録免許税は1件あたり3万円です。

(2)上場企業及び令和4年9月1日時点で振替株式を発行している非上場企業

ア 電子提供制度を利用する旨の定款変更(みなし)

導入手続きは、振替株式を発行している会社かどうかで変わります。令和4年9月1日において振替株式を発行している会社については、同日をもって「その定款の変更が効力を生ずる日」とする電子提供措置をとる旨の定款の定めを設ける定款の変更の決議をしたものとみなすとされています(会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律10条2項)。

上場企業は必ず「振替株式を発行している会社」に該当しますので、上記のとおり、定款変更があったものとみなされますので、それにあわせて定款の変更を行う必要があります。

定款規定例

(電子提供措置)

第●条 当会社は株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとるものとする。

【出典】令和4年8月3日付法務省通達(民商第378号)

『株主総会資料の電子提供制度に関する登記について「(別紙記録例)」』

イ ウェブ開示によるみなし提供制度に関する定款の定めの削除

定款においてウェブ開示によるみなし提供制度の定めを置いている場合には残しておく必要がなくなるので削除します。

ウ 定款変更の登記

①登記申請期限

令和4年9月1日から6か月以内に、その本店の所在地において、電子提供措置をとる旨の定款の定めの設定による変更の登記をしなければなりません。

ただし、当該会社が令和4年9月1日から上記変更の登記をするまでの間に他の登記(例えば、役員変更登記や目的変更登記など)をする場合には、当該他の登記と同時に、電子提供措置をとる旨の定款の定めの設定による変更の登記をしなければなりません。

②登記すべき事項

登記すべき事項は、「電子提供措置をとる旨の定款の定め」及び「変更年月日」です。

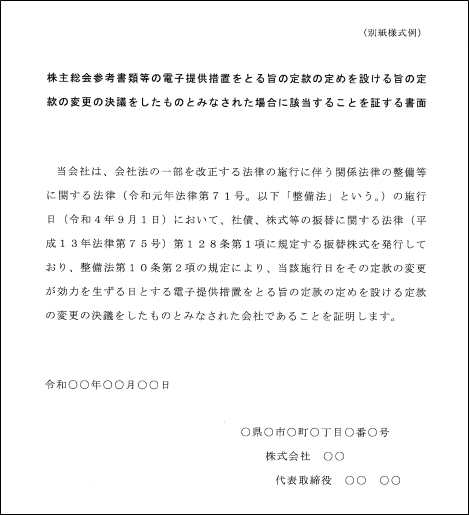

③添付書類

添付書類は「当該会社が令和4年9月1日において振替株式を発行している会社であることを証する書面」です。具体的には、当該株式会社の代表者の作成に係る証明書がこれに該当します。

「当該会社が令和4年9月1日において振替株式を発行している会社であることを証する書面」の記載例

【出典】令和4年8月3日付法務省通達(民商第378号)

『株主総会資料の電子提供制度に関する登記について「(別紙様式例)」』

④登録免許税

登録免許税は1件あたり3万円です。

エ 株主への周知

定款変更があったものとみなされた場合や、定款変更の決議は行ったものの、かなり時間が空いてしまっている場合には、ウェブサイトでの掲示などの方法により、株主に対して、電子提供制度の利用が始まることを周知することが望ましいでしょう。

この場合、電子提供制度を簡単に説明するとともに、どういった書類が電子提供されるのかを分かりやすく示すことが推奨されます。

5.電子提供制度の運用方法

電子提供制度の概観図

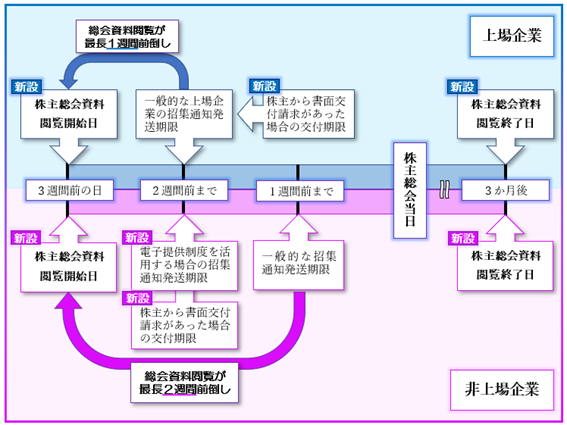

(1)株主総会開催の3週間前の日に株主総会資料をウェブサイトに掲載

株主総会資料の電子提供は、株主総会の日の3週間前の日(または招集通知の発送日のいずれか早い日)に行います。

(2)株主総会開催の2週間前までに書面によるウェブサイトのURLを通知

株主総会の開催日の2週間前までに日時・場所・議題が記載された株主総会招集通知の発送を書面にて行う必要があります(こちらは電子提供することは認められません。)。

電子提供制度を採用した場合は、その通知書面に電子提供措置をとっている旨とウェブサイトのアドレスなどもあわせて記載します(会社法第325条の4第1項)。

(3)書面交付請求があった場合は、株主総会開催の2週間前までに資料を提供

株主から書面交付請求がなされた場合は、株主総会開催の2週間前までに、電子提供している株主総会資料を書面で交付しなければなりません(会社法325条の5)。

また、一度その株主から書面交付請求がなされた場合には、請求の日から1年間は書面交付を続けなければなりません。1年間を経過したときは、書面の交付を終了する旨を通知し、異議がある場合には異議を述べる旨を催告することが可能です(会社法325条の5第4項)。

そして、異議期間(1か月以上設ける必要があります。)内において、その株主から異議がなければ、書面交付請求は効力を失い(会社法325条の5第5項)、以後は、その株主に対し、書面を交付する必要はなくなります。

なお、書面交付請求がなされた場合であっても、一定の事項については、定款で定めることにより電子提供措置事項記載書面に記載することを省略することが可能とされています(会社法325条の5第3項、会社法施行規則95条の4)。

定款規定例

(電子提供措置)

第●条 (第1項は前述の定款規定例のとおり。)

2 当会社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部または一部について、議決権の基準日までに書面交付請求をした株主に対して交付する書面に記載しないことができる。

※こちらの「書面交付請求をした株主に交付する書面の内容を一部省略する旨の定款の定め」の記載(定款規定例第2項)は、登記することはできません。

(4)株主総会開催後3か月間を経過するまで株主総会資料をウェブサイト上で閲覧可能な状態にしておくこと

株主総会資料は、株主総会の日後3か月を経過する日までの間、ウェブサイト上で閲覧可能な状態にしておく必要があります(会社法325条の3第1項)。

6.非上場企業が電子提供制度を採用・運用するときの留意点

(1)閲覧パスワードの設定

非上場企業の場合、株主総会資料については、通常一般公開が予定されていないものになります。そのため、株主総会資料をアップロードするウェブサイトについては、誰でもアクセスできる状態ではなく、株主のみがアクセスできる状態に置くことが推奨されます。

(2)電子提供措置の中断

ウェブサイトのサーバーの不具合などで、電子提供措置の中断、すなわち電子提供ができない事情が発生した場合には、以下の4つの例外要件を全て満たさない限り、電子提供がされていなかったこととなり(会社法325条の6)、株主総会開催前における電子提供措置の中断は株主総会決議の取消事由に該当する可能性があります(会社法831条1項1号)。

また、過料の制裁が課される可能性もあります(会社法976条19号)。

そのため、電子提供措置の中断が発生しないように、複数のサーバーにアップロードしておくことも有効です。

<電子提供措置の中断とならないための例外4要件>

1 電子提供措置の中断が生ずることにつき株式会社が善意でかつ重大な過失がないこと又は株式会社に正当な事由があること

2 電子提供措置の中断が生じた時間の合計が電子提供措置期間の10分の1を超えないこと

3 電子提供措置開始日から株主総会の日までの期間中に電子提供措置の中断が生じたときは、当該期間中に電子提供措置の中断が生じた時間の合計が当該期間の10分の1を超えないこと

4 株式会社が電子提供措置の中断が生じたことを知った後速やかにその旨、電子提供措置の中断が生じた時間及び電子提供措置の中断の内容について当該電子提供措置に付して電子提供措置をとったこと※電子提供措置の中断が生じた場合に、例外4要件に該当することを証拠により立証できるようにしておくことも重要です。