第3回 法的課題の検討(後編)

執筆:弁護士 山本 大介(メタバース / エンターテインメント チーム)

前回に引き続き、メタバースに関する法的課題を検討していきます(第1回からお読みでない方はぜひ第1回よりご覧ください)。

目次

第1回 メタバースとは

⑴ 定義

⑵ MMORPGやデジタルツインとの違い

⑶ 従来のメタバースとの違い

第2回 法的課題の検討(前編)

⑴ 著作権法などの知的財産権の観点

ア アニメのキャラクターアバターやゲームのステージの再現

イ 現実世界の再現

ウ 現実のモノの再現

エ 絵を描く、歌をうたう、楽器を演奏するなど、メタバース上の芸術的行為

オ ユーザーによる配信第3回 法的課題の検討(後編)

⑴ 肖像権やプライバシー権の検討

ア 現実の人を再現したアバター

イ 現実の第三者になりすますアバター

ウ 第三者のアバターを再現したアバター

⑵ その他のリスク

第4回 メタバースに参入する事業者が採るべき対策

⑴ 事業者自身がメタバースを提供する場合(メタバースを運営する場合)

⑵ 他社が提供するメタバースプラットフォームを利用する場合

⑶ おわりに

⑴ 肖像権やプライバシー権の検討

ア 現実の人を再現したアバター

現実に存在するひとを緻密に再現したアバターについては、肖像権(自分の顔や姿をみだりに写真や絵画、彫刻などに写しとられたり、公表あるいは使用されたりしない権利)の侵害となる場合があります。

また、有名人を再現したアバターについては、肖像権に加え、パブリシティ権(商品の販売等を促進する顧客吸引力を有する自己の氏名や肖像について、排他的に使用することができる権利)の侵害となるおそれがあります。

イ 現実の第三者になりすますアバター

第三者が、現実に存在するひとになりすまして発言したり行動することは、アバター自体がそのひとを再現したものではなくとも、なりすましを受けたひとのプライバシー権や名誉権の侵害となる場合があります。

ウ 第三者のアバターを再現したアバター

第三者のアバターを再現する行為は、当該アバターの著作権者に対する著作権侵害に該当するおそれがあります。

他方、現実のひとに認められるパブリシティ権は、人格権に由来する権利として認め得ると考えられていることから(※1)、有名なアバターであっても、認めるのは難しいというのが現状です。また、テレビやインターネットで有名な動物を再現したアバターについても、パブリシティ権は認められないと考えられます(※2)。もっとも、VTuberに対する誹謗中傷について名誉権侵害を認める裁判例も現れてきているところから、メタバース上で活動するアバターに関するパブリシティ権又はパブリシティ権類似の権利について、今後見直される可能性は大いにあります。

また、第三者が、他のアバターのひとになりすまして発言したり行動することは、現実のひとと同様に、なりすましを受けたひとのプライバシー権の侵害となる場合があるという考えもあります。すなわち、プライバシー権とは、みだりに自らの情報を公開されない権利にとどまらず、近時では、自ら情報をコントロールする権利をも含むと考えるのが有力であるところ、そのアバターを使ってどのような「自分」を演じ、どのようなコミュニケーションを行うのかは、本来、そのアバターの持ち主が自由に決められるはずです。しかし、誰かがなりすましを行ってしまうと、さも、そのアバターの持ち主の発言や行動と捉えられてしまうおそれがあり、その言動の内容が、本来のアバターの持ち主の思想や信条と重なる部分があった場合、それが意図せず世界に広がってしまうことになり得るということから、プライバシーの問題も生じうるのです。

⑵ その他のリスク

メタバースは、仮想空間であるものの、現実世界のように社会生活ができる空間であるため、対人トラブルや犯罪行為が発生することが大いに懸念されます。

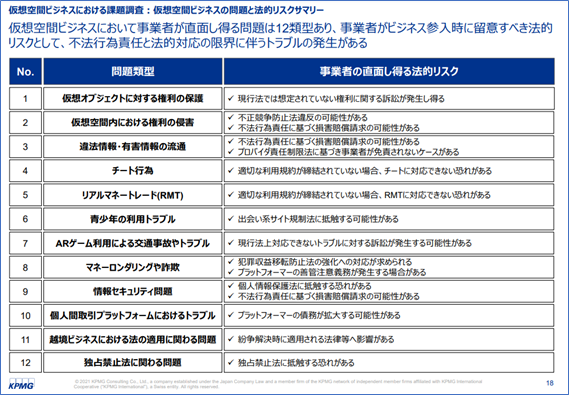

【表2】仮想空間ビジネスの問題と法的リスクサマリー

上記の表は、前掲の、経済産業省が発表した『「仮想空間の今後の可能性と諸課題に関する調査分析事業」の報告書』より引用したものです。

このうち、[No.6]などについては、インターネット上のトラブルと同視できる場合には、現在の法律をそのまま適用する余地があります。

他方で、現在の法律が適用できないものも想定されます。

例えば、[No.1]の「仮想オブジェクトに対する権利の保護」について、「他人の土地上に物を勝手に置く行為」が行われたケースを考えてみましょう。

現実世界の場合、土地の所有者は、勝手に物を置いた者に対して、民法上の所有権に基づいて妨害排除請求権(「それをどかせ」という権利)を行使することができます。また、第三者が勝手に他人の物を持ち出してその土地に置いていったという場合であれば、物の所有者は、土地の所有者に対して、所有権に基づいて返還請求権(「それを返せ」という権利)を行使する余地があります。

しかし、日本の民法では、特段の定めがない限り、仮想オブジェクトのような無体物(実体をもたないもの)は所有権等の物権の対象とならないため(民法第206条、同法第85条)、上記のようなケースがメタバース上で発生した場合、土地やオブジェクトの権利者は、妨害排除請求権や返還請求権を行使することができません。

こういったケースはごく一例であって、メタバースの世界では、現在の法律ではカバーしきれないケースが種々考えられているところであり、今後も、当初は想定されなかったケースも続々と現れてくることが予想されます。

最終回(第4回)は、今回までに取り上げた法的課題を踏まえ、メタバースに参入する事業者がどのような対策をしておくべきなのかという観点を検討しようと思います。

(※1)最判平成24年2月2日民集66巻2号89頁(ピンク・レディー事件)金築裁判官補足意見は、「我が国にはパブリシティ権について規定した法令が存在せず,人格権に由来する権利として認め得るものである」としています。

(※2)最判平成16年2月13日民集58巻2号311頁(ギャロップレーサー事件)は、著名な競走馬の名称についてパブリシティ権が認められないと判断された事例として有名です。同判例は、「競走馬の名称等が顧客吸引力を有するとしても,物の無体物としての面の利用の一態様である競走馬の名称等の使用につき、法令等の根拠もなく競走馬の所有者に対し排他的な使用権等を認めることは相当ではなく、また、競走馬の名称等の無断利用行為に関する不法行為の成否については、違法とされる行為の範囲、態様等が法令等により明確になっているとはいえない現時点において、これを肯定することはできない」と判示しています。これは、法律上は原則として「物」と扱われてしまう動物については、どれだけ有名であってもパブリシティ権が認められないことを示しています。

監修

弁護士 箕輪 洵

(スタートアップ企業を中心に、上場企業から中小企業まで企業法務を幅広く対応。知的財産法を得意とし、特にメタバース法務、エンターテインメント法務に注力。)