■第1回 メタバースとは

メタバースは、新たなエンターテインメントを構成する世界として、また、新たなビジネスチャンスとして世界中から大きな注目を集めています。ブロックチェーン技術を取り込みながら、WEB3.0時代の一つの柱として今後更に発展していくことが期待されています。

他方で、メタバースに関する法律の整備は十分ではありません。なぜなら、現在の法律には、インターネット上での適用のため見直しが行われたものもありますが、それらでさえ、「仮想空間」での適用が想定されていないためです。

そこで、本記事では、全4回にわたり、メタバースとそれを取り巻く法的課題、そして、メタバースへの参入を考える事業者が採るべき対策を概観していきたいと思います。

なお、各回とも、読了の目安は5分~10分程度ですので気軽にお読みいただけます。

第1回は、「メタバース」の意味について、似たジャンルである「MMORPG」や「デジタルツイン」と比較しつつ紹介していきます。

目次

第1回 メタバースとは

⑴ 定義

⑵ MMORPGやデジタルツインとの違い

⑶ 従来のメタバースとの違い

第2回 法的課題の検討(前編)

⑴ 著作権法などの知的財産権の観点

ア アニメのキャラクターアバターやゲームのステージの再現

イ 現実世界の再現

ウ 現実のモノの再現

エ 絵を描く、歌をうたう、楽器を演奏するなど、メタバース上の芸術的行為

オ ユーザーによる配信

第3回 法的課題の検討(後編)

⑴ 肖像権やプライバシー権の検討

ア 現実の人を再現したアバター

イ 現実の第三者になりすますアバター

ウ 第三者のアバターを再現したアバター

⑵ その他のリスク

第4回 メタバースに参入する事業者が採るべき対策

⑴ 事業者自身がメタバースを提供する場合(メタバースを運営する場合)

⑵ 他社が提供するメタバースプラットフォームを利用する場合

⑶ おわりに

⑴ 定義

メタバース(Metaverse)とは「高次元の-」や「超越的な-」といった意味を持つ接頭辞“meta”と、「宇宙」や「世界」を意味する“universe”を組み合わせた造語であり、日本語では仮想空間などと訳されます。元来、日本において仮想空間といえば、バーチャル・リアリティ(VR)などの訳語として用いられていましたが、このVRの中でも、「多人数が参加可能で、参加者がその中で自由に行動できるインターネット上に構築される仮想の三次元空間」であって、「一つの仮想空間内において、生産者から消費者への様々な領域でのサービスやコンテンツの提供を実現できるもの」を特に『メタバース』という、と考えられています[1]。

⑵ MMORPGやデジタルツインとの違い

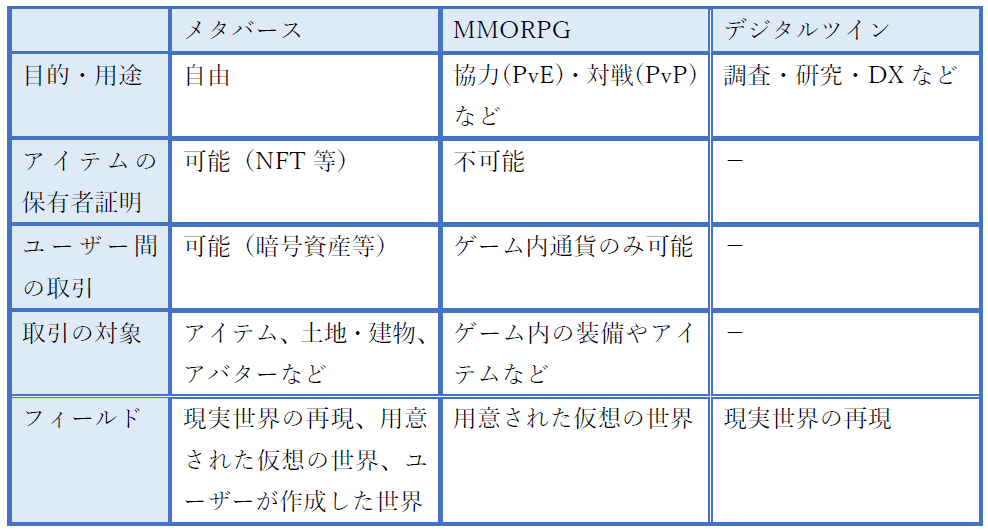

従来にも、MMORPG(Massively Multiplayer Online Role-Playing Game)やデジタルツインなど類似する概念はありました。しかし、これらとの大きな違いは、その目的にあります。MMORPGでは、ユーザー同士の交流やユーザー主催のイベントの開催などももちろんありましたが、あくまで主眼はゲームの攻略に向けられています。また、デジタルツインは、現実の都市や空間をデジタル上にコピーしたうえで、現実で発生する事象をデジタル上でシミュレートすることで、事故や災害の予防や対策に役立てるというものです。

他方、メタバースに明確な目的はありません。MMORPGのように、ユーザー同士で交流したり一緒にゲームを楽しむこともできますし、デジタルツインのように、仮想空間上で再現された現実そっくりの街並みを一人で散策してもよいのです。また、ユーザー個人は、自分の家を建てたり、お店を開いてお金を稼いだり、さらには、新しい仮想空間自体を創造することもできます。そして、事業者は、オリジナルの仮想空間を新たに提供することはもちろん、既存の世界を通じて、バーチャル店舗を設置したり、商品・サービスの宣伝を行うことができます。

このように、メタバースは、従来の類似概念よりも、各段に自由度が高いことに特長があり、次世代のエンターテインメントを構成する世界として期待されるだけではなく、新たなビジネスチャンスとして、全世界的に、業種を問わずありとあらゆる事業者が参入を検討するに至っています。

【表1】メタバースと一般的なMMORPG、デジタルツインとの比較

⑶ 従来のメタバースとの違い

実は、上記のメタバースの定義に当てはまるサービスは今までにも存在していました。例えば、2003年にリリースされたLinden Research, Inc.(Linden Lab社)の「Second Life(セカンドライフ)」や2008年にリリースされたCo-Core Inc.の「meet-me(ミートミー)」があります。前者は本記事の執筆時点でもサービスを続けていますが、後者は2018年にサーバーへのログインを終了しました。

これらのサービスと現在に言われているメタバースとは何が違うのかという疑問はよく聞かれるところですが、結論からいうと、これらのサービスも経済産業省の定義からすれば、紛れもなく「メタバース」であるというべきでしょう。

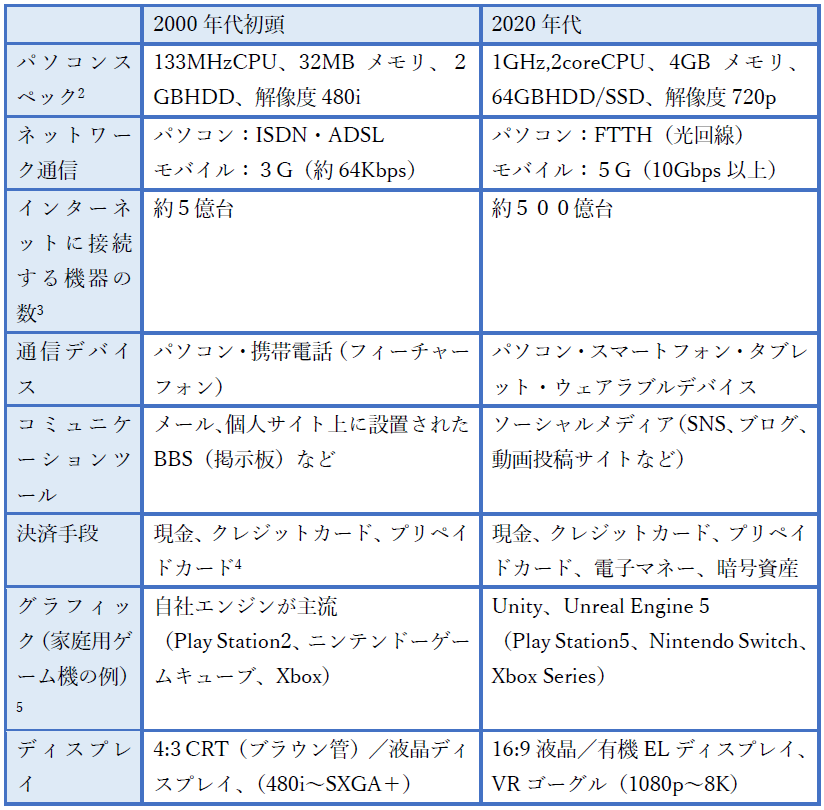

では、当時のメタバースと現在のメタバースとでは何が違うのかという疑問の答えは、当時と現在における科学技術の差、つまり、メタバースを取り巻く環境の差ということになると筆者は考えています。

しかし、一口に「環境の差」といっても、高精細なグラフィックと高速通信によるエクスペリエンスの向上、ブロックチェーンやスマートコントラクトを用いたストレスのない取引の実現、VRデバイスの進化による深い没入感、クロスプラットフォームによる世代や場所の超越など、20年間で実現した技術をみると枚挙にいとまがありません。

だからこそ今、改めて「メタバース」という名称が与えられて、その発展が大いに期待されるとともに、WEB3.0時代の幕開けの一端を担うとされているのです。

【表2】2000年代初頭と2020年代の技術の比較

次回(第2回)は、メタバース事業における法的課題をピックアップして検討します。

『メタバース事業における法的課題と対策(2/4)』はこちらから

[1]経済産業省『「仮想空間の今後の可能性と諸課題に関する調査分析事業」の報告書』

https://warp.da.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/11713225/www.meti.go.jp/press/2021/07/20210713001/20210713001.html

[2] Microsoft Corporationが開発するオペレーティングシステムである“Windows2000”と“Windows11”の主要なシステム要件を比較しています。

[3] 国土交通省『令和元年度国土交通白書』17頁。

[4] JR東日本が発行するICカード乗車券「Suica」の導入開始は2001年であり、汎用的に利用できるプリペイドカードは、当時は普及していませんでした。

[5] “Unity”は、Unity Software Inc.の商標又は登録商標です。

“Unreal Engine”はEpic Games, Inc.の登録商標です。

“Play Station”は株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標です。

“Nintendo Switch”、“ニンテンドーゲームキューブ”は、任天堂株式会社の登録商標です。

“Windows”、“Xbox”、“Xbox Series”は、Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。

監修

弁護士 箕輪 洵

(スタートアップ企業を中心に、上場企業から中小企業まで企業法務を幅広く対応。知的財産法を得意とし、特にメタバース法務、エンターテインメント法務に注力。)