『電子カルテをめぐる法的問題について(第1回)―医療情報システムの安全管理に関するガイドライン―』はこちらから

1.はじめに

本連載では、医療DXにおいて重要な要素の1つとされる電子カルテに関する法的問題についてご紹介しています。第1回では、「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」を挙げ、電子的な医療情報を扱う際の責任のあり方について簡単に整理をしました。

そこで第2回となる今回からは、令和4年4月1日から改正施行される個人情報保護法に対応した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」(以下、「本ガイダンス」といいます。)に焦点を当てて、個人情報の取扱いにおいて気を付けるべきポイントをご紹介したいと思います。

2.本ガイダンスの構造

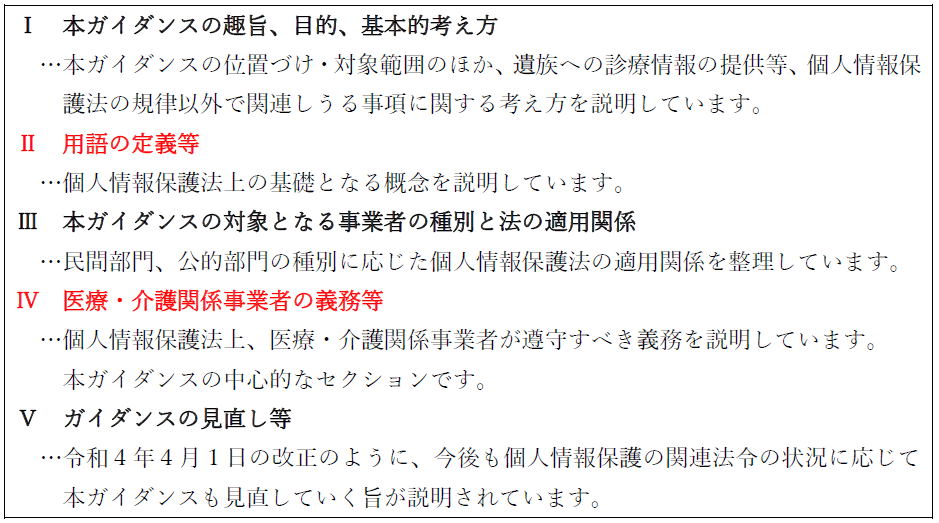

本ガイダンスは、以下のような構造からなります。

以上を全体的に見ると、個人情報保護法の遵守という観点では、特にⅡ・Ⅳの理解が重要となります。

そこで今回は、上記のうち、Ⅰの一部に触れて本ガイダンスの位置づけを確認した上で、Ⅱを取り上げ、個人情報保護法上の基礎概念を整理したいと思います(Ⅳについては次回以降で触れたいと思います)。

3.「Ⅰ 本ガイダンスの趣旨、目的、基本的考え方」等について

⑴ 本ガイダンスの趣旨、基本的考え方について

本ガイダンスは、「個人情報の保護に関する法律」(いわゆる個人情報保護法であり、以下「法」といいます。またこれに関連する個人情報保護法施行令を以下「令」と、個人情報保護法施行規則を以下「規則」といいます。)、そしてその解釈指針を示した「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(通則編)」(以下「通則ガイドライン」といいます。)を基礎として、「病院、診療所、薬局、介護保険法に規定する居宅サービス事業を行う者等の事業者等が行う個人情報の適正な取扱いの確保に関する活動を支援するための具体的な留意点・事例等を示すもの」とされています。

具体的には、医療・介護関係事業者は、本ガイダンスの【法の規定により遵守すべき事項等】のうち、「しなければならない」等と記載された事項については、法の規定により厳格に遵守することが求められ、【その他の事項】については、法に基づく義務等ではないものの、達成できるよう努めることが求められます。

⑵ 本ガイダンスの対象となる「医療・介護関係事業者」の範囲

そして、本ガイダンスの対象になる「医療・介護関係事業者」の範囲は、下記のとおりとされています。

①医療機関等

病院、診療所、助産所、薬局、訪問看護ステーション等の患者に対し直接医療を提供する事業者(以下「医療機関等」といいます。)

②介護関係事業者

介護保険法に規定する居宅サービス事業、介護予防サービス事業、地域密着型サービス事業、地域密着型介護予防サービス事業、居宅介護支援事業、介護予防支援事業、及び介護保険施設を経営する事業、老人福祉法に規定する老人居宅生活支援事業及び老人福祉施設を経営する事業その他高齢者福祉サービス事業を行う者(以下「介護関係事業者」といいます。)

例)特別養護老人ホーム、訪問介護事業所、有料老人ホーム経営者、養護老人ホーム、ケアハウス等

※国や独立行政法人、自治体が設置する医療機関や介護施設については、本ガイダンスの直接の対象とはされていませんが、これらの事業者も本ガイダンスに十分配慮するのが望ましいとされています。⑶ 本ガイダンスの対象となる「個人情報」の範囲

本ガイダンスは、上記医療・介護関係事業者が個人情報を取扱う上での留意点を示したものとなります。「個人情報」の定義については、下記4⑴において詳述しますが、本ガイダンスにおいては、医療・介護関係事業者が保有する生存する個人に関する情報のうち、医療・介護関係の情報を対象とするものとされています。個人情報保護法は、医療・介護関係の情報に限らず広く妥当する法律ですが、本ガイダンスでは特に医療・介護関係の情報に関する取扱いについての指針を示したものと整理されます。

なお、上記のとおり本ガイダンスは基本的に「生存する個人に関する情報」に関する取扱いを示したものですが、当該患者・利用者が死亡した後においても、医療・介護関係事業者が当該患者・利用者の情報を保存している場合には、漏えい、滅失又は毀損等の防止のため、個人情報と同等の安全管理措置を講ずるものとする、とされている点にも留意を要します。

⑷ 個人情報保護委員会の権限行使との関係―個人情報の取扱いの重要性

仮に個人情報取扱事業者としての義務を負う医療・介護関係事業者が法令を遵守しなかった場合には、「報告徴収」、「立入検査」、「指導・助言」、「勧告」及び「命令」(法第143条から第145条)の処分を受ける可能性があります。

また、上記のような個人情報保護委員会の権限行使と関連して、上記のような法令違反は、個人情報保護法上の罰則に連動する場合もあるほか、民事上の損害賠償義務が生じたり、レピュテーション上の問題が生じたりする懸念もあるため、個人情報の取扱いについての管理体制を構築していくことは、事業運営上も重要であるといえます。

⑸ 個人情報保護法の規律以外で関連しうる事項について

上記のほか、Ⅰのセクションでは、以下のような個人情報保護法の規律以外で関連しうる事項が示されている点も注目されますので、ぜひ関心がある方は本ガイダンスの記述をご確認いただければと思います。

・遺族への診療情報の提供の取扱い

・個人情報が研究に活用される場合の取扱い

・遺伝情報を診療に活用する場合の取扱い

4.「Ⅱ 用語の定義」等について

以下では、上記本ガイダンスの位置づけを踏まえ、個人情報保護法の規律を理解するための用語について、関係する条文を具体的に引用しながら整理していきたいと思います。

⑴ 「個人情報」(法第2条第1項)

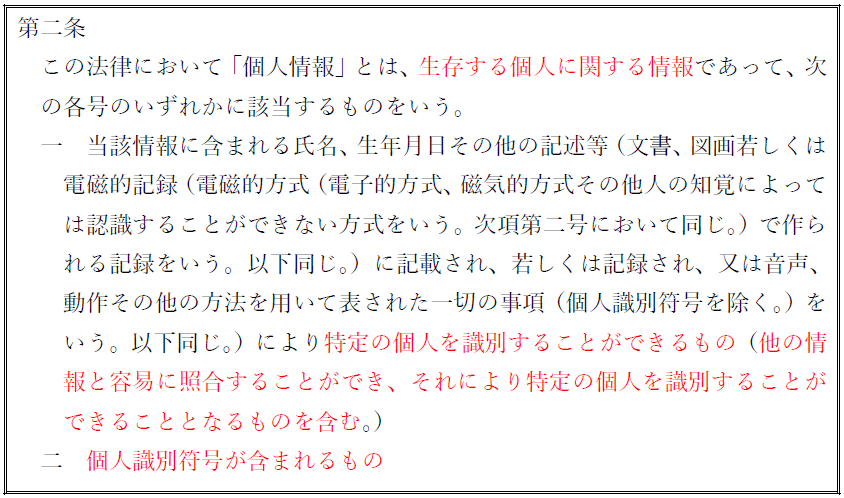

ア 条文

<個人情報保護法>

イ 具体的内容

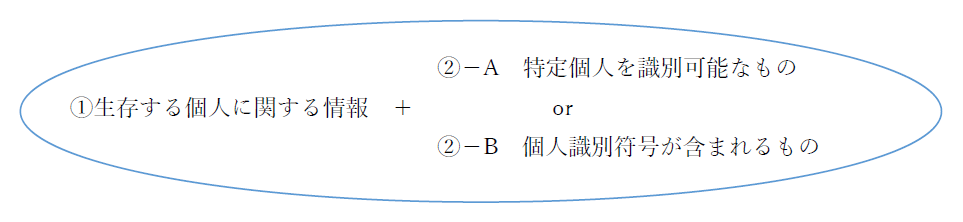

まず個人情報保護法上最も基本的な概念となる個人情報についてです。上記赤字でお示ししたように、個人情報は、以下のように整理されます(②―B「個人識別符号」については、下記⑵において説明します)。

ここで、①と②―Aに該当し「個人情報」となる例としては、以下のような情報が考えられます。

<医療機関等における個人情報の例>

診療録、処方せん、手術記録、助産録、看護記録、検査所見記録、エックス線写真、紹介状、退院した患者に係る入院期間中の診療経過の要約、調剤録 等

<介護関係事業者における個人情報の例>

ケアプラン、介護サービス提供にかかる計画、提供したサービス内容等の記録、事故の状況等の記録 等

なお、例えば診療録については、患者について客観的な検査をしたデータもあれば、それに対して医師が行った判断や評価も書かれているように、患者と医師等双方の個人情報という二面性を持っている部分もあることにも留意が必要です。このように、1つの媒体でも、保護の対象となる個人が複数となるケースもあるため、情報の取扱いにおいては、当該情報において誰が特定されることになるかという視点が重要になります。

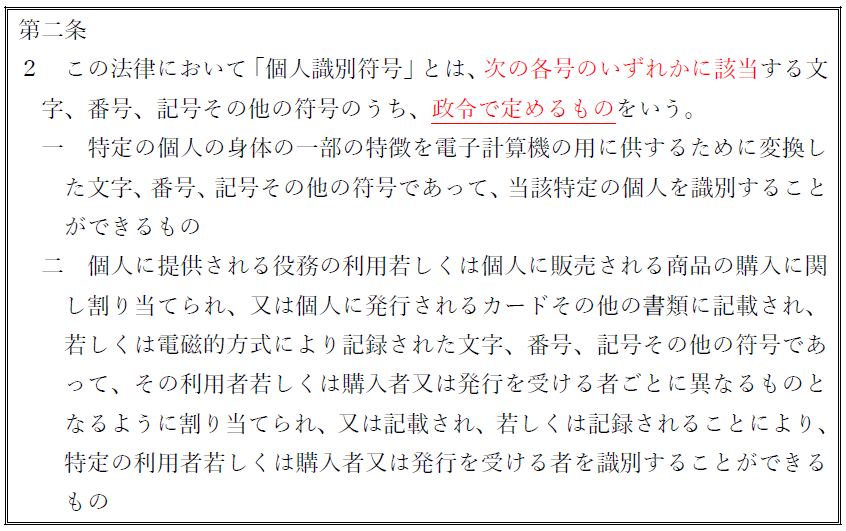

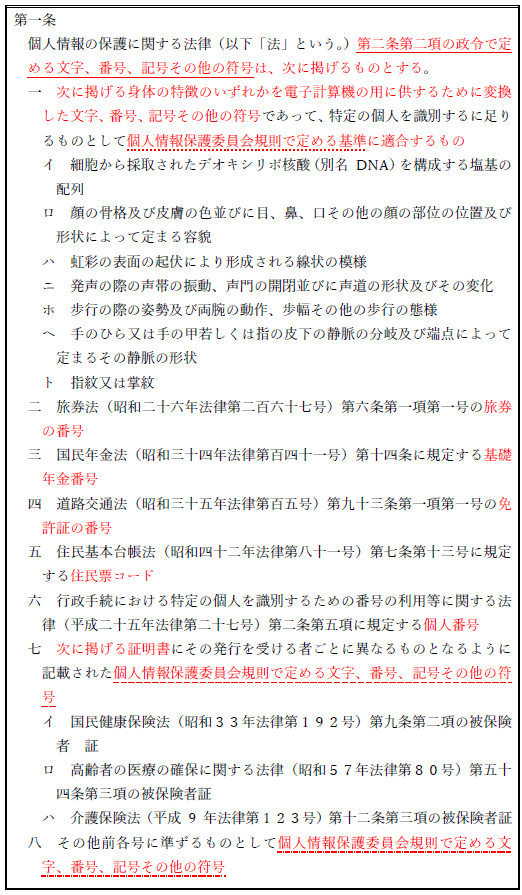

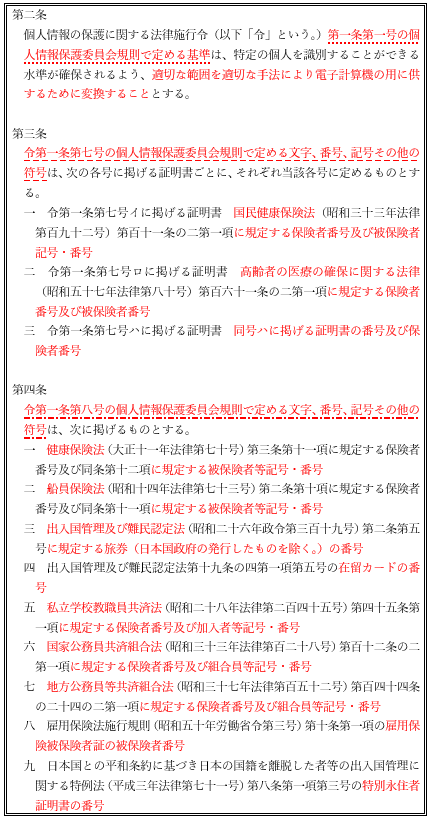

⑵ 「個人識別符号」(法第2条第2項)

ア 条文(委任関係のある部分には下線部を引いています。以下同じです。)

<個人情報保護法>

<個人情報保護法施行令>

<個人情報保護法施行規則>

イ 具体的内容

次に「個人識別符号」についてです。上記のように「個人識別符号」に関する条文は複雑ですが、具体的な内容は、上記のうち令第1条及び規則第2条乃至第4条に定めるものとなります。

これに該当するもののうち、特に個人の身体の特徴をもとにした符号として「個人識別符号」に該当するのは、令第1条第1号及び規則第2条に該当する情報であり、以下のようなものが挙げられます。

● 細胞から採取されたデオキシリボ核酸(別名DNA)を構成する塩基の配列

ゲノムデータ(細胞から採取されたデオキシリボ核酸(別名DNA)を構成する塩基の配列を文字列で表記したもの)のうち、全核ゲノムシークエンスデータ、全エクソームシークエンスデータ、全ゲノム一塩基多型(single nucleotide polymorphism:SNP)データ、互いに独立な40箇所以上のSNPから構成されるシークエンスデータ、9座位以上の4塩基単位の繰り返し配列(short tandem repeat:STR)等の遺伝型情報により本人を認証することができるようにしたもの

● 顔の骨格及び皮膚の色並びに目、鼻、口その他の顔の部位の位置及び形状から抽出した特徴情報を、本人を認証することを目的とした装置やソフトウェアにより、本人を認証することができるようにしたもの

● 虹彩の表面の起伏により形成される線状の模様から、赤外光や可視光等を用い、抽出した特徴情報を、本人を認証することを目的とした装置やソフトウェアにより、本人を認証することができるようにしたもの

● 音声から抽出した発声の際の声帯の振動、声門の開閉並びに声道の形状及びその変化に関する特徴情報を、話者認識システム等本人を認証することを目的とした装置やソフトウェアにより、本人を認証することができるようにしたもの

● 歩行の際の姿勢及び両腕の動作、歩幅その他の歩行の態様から抽出した特徴情報を、本人を認証することを目的とした装置やソフトウェアにより、本人を認証することができるようにしたもの

● 手のひら又は手の甲若しくは指の皮下の静脈の分岐及び端点によって定まるその静脈の形状等から、赤外光や可視光等を用い抽出した特徴情報を、本人を認証することを目的とした装置やソフトウェアにより、本人を認証することができるようにしたもの

● (指紋)指の表面の隆線等で形成された指紋から抽出した特徴情報を、本人を認証することを目的とした装置やソフトウェアにより、本人を認証することができるようにしたもの

● (掌紋)手のひらの表面の隆線や皺等で形成された掌紋から抽出した特徴情報を、本人を認証することを目的とした装置やソフトウェアにより、本人を認証することができるようにしたもの

● 政令第1条第1号イからトまでに掲げるものから抽出した特徴情報を、組み合わせ、本人を認証することを目的とした装置やソフトウェアにより、本人を認証することができるようにしたもの

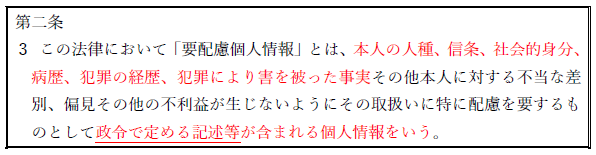

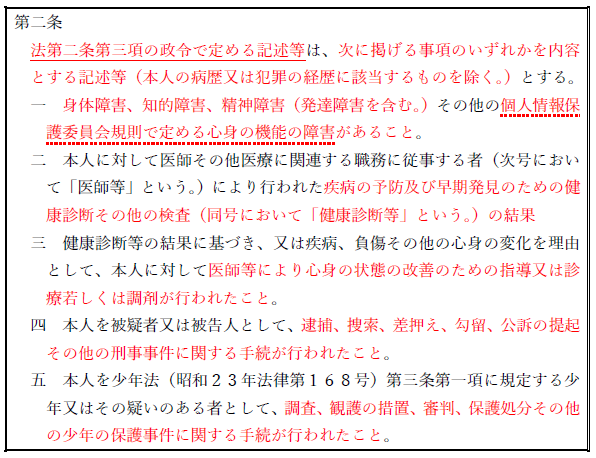

⑶ 「要配慮個人情報」(法第2条第3項)

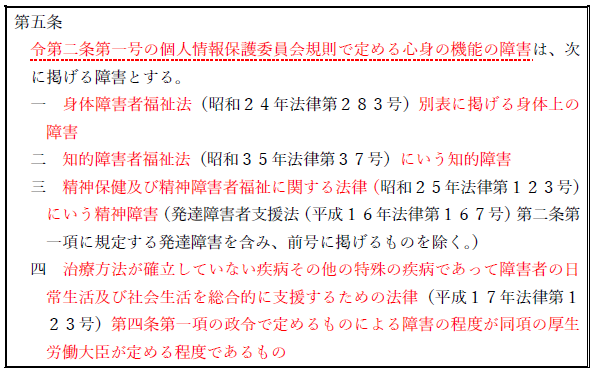

ア 条文

<個人情報保護法>

<個人情報保護法施行令>

<個人情報保護法施行規則>

イ 具体的内容

「要配慮個人情報」とは、不当な差別や偏見その他の不利益が生じないようにその取扱いに特に配慮を要するものとして法第2条第3項、令第2条及び規則第5条で定める記述等が含まれる個人情報をいいます。

このうち、医療機関等及び介護関係事業者において想定される要配慮個人情報に該当する情報としては、法第2条第3項の「病歴」や、令第2条の「心身の機能の障害」(同条第1号)、「健康診断等」(同第2号)、医師等による「指導又は診療若しくは調剤が行われたこと」(同条第3号)が挙げられます。

具体的には、診療録等の診療記録や介護関係記録に記載された病歴、診療や調剤の過程で、患者の身体状況、病状、治療等について、医療従事者が知り得た診療情報や調剤情報、健康診断の結果及び保健指導の内容、障害(身体障害、知的障害、精神障害等)の事実、犯罪により害を被った事実等が挙げられます。

なお、詳細は次回以降に記載しますが、要配慮個人情報の取得や第三者提供には、原則として本人の同意が必要であり、法第23条第2項の規定による第三者提供(オプトアウトによる第三者提供)は認められていません。

⑷ 「仮名加工情報」(法第2条第5項)

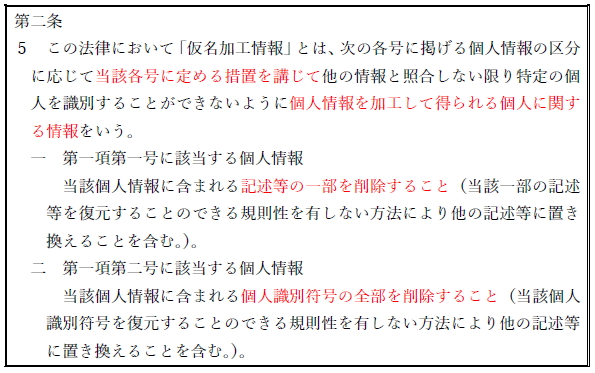

ア 条文

<個人情報保護法>

イ 具体的内容

「仮名加工情報」とは、個人情報を、個人情報の区分に応じて定められた措置を講じて、他の情報と照合しない限り特定の個人を識別することができないように加工して得られる個人に関する情報をいいます。これは、令和4年4月1日から施行されている改正個人情報保護法において新しく想定される概念となります。

仮名加工情報の利点としては、個人情報に該当しても、利用目的の変更の制限の規定が適用されないため、変更前の利用目的と関連性を有すると合理的に認められる範囲を超える利用目的の変更も認められる点が挙げられます。すなわち、従前の利用目的の範囲では難しかった取扱いも、仮名加工情報とすることにより取り扱う余地が生まれます。

「仮名加工情報」を作成する際には、法41条第1項及び規則31条に定める基準に従って加工する必要があるとされています。具体的には下記のとおりとなります。

① 個人情報に含まれる特定の個人を識別することができる記述等の全部又は一部を削除すること(当該全部又は一部の記述等を復元することのできる規則性を有しない方法により他の記述等に置き換えることを含む。)。

② 個人情報に含まれる個人識別符号の全部を削除すること(当該個人識別符号を復元することのできる規則性を有しない方法により他の記述等に置き換えることを含む。)。

③ 個人情報に含まれる不正に利用されることにより財産的被害が生じるおそれがある記述等を削除すること(当該記述等を復元することのできる規則性を有しない方法により他の記述等に置き換えることを含む。)⑸ 「匿名加工情報」(法第2条第6項)

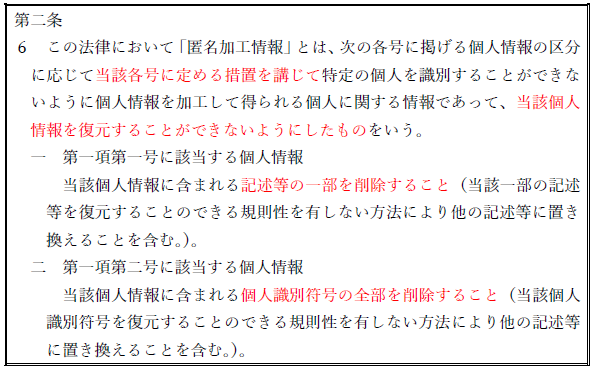

ア 条文

<個人情報保護法>

イ 具体的内容

「匿名加工情報」とは、個人情報を個人情報の区分に応じて定められた措置を講じて特定の個人を識別することができないように加工して得られる個人に関する情報であって、当該個人情報を復元して特定の個人を再識別することができないようにしたものをいいます。上記の仮名加工情報とは、個人情報の復元が可能であるかという点で相違点があります。

「匿名加工情報」を作成する際には、法43条第1項及び規則34条に定める基準に従って加工する必要があるとされています。具体的には下記のとおりとなります。仮名加工情報の基準と比較すると、1点目・2点目は共通となりますが、3点目以降の内容が異なります。

① 個人情報に含まれる特定の個人を識別することができる記述等の全部又は一部を削除すること(当該全部又は一部の記述等を復元することのできる規則性を有しない方法により他の記述等に置き換えることを含む。)。

② 個人情報に含まれる個人識別符号の全部を削除すること(当該個人識別符号を復元することのできる規則性を有しない方法により他の記述等に置き換えることを含む。)。

③ 個人情報と当該個人情報に措置を講じて得られる情報とを連結する符号(現に個人情報取扱事業者において取り扱う情報を相互に連結する符号に限る。)を削除すること(当該符号を復元することのできる規則性を有しない方法により当該個人情報と当該個人情報に措置を講じて得られる情報を連結することができない符号に置き換えることを含む。)。

④ 特異な記述等を削除すること(当該特異な記述等を復元することのできる規則性を有しない方法により他の記述等に置き換えることを含む。)。

⑤ 以上に掲げる措置のほか、個人情報に含まれる記述等と当該個人情報を含む個人情報データベース等を構成する他の個人情報に含まれる記述等との差異その他の当該個人情報データベース等の性質を勘案し、その結果を踏まえて適切な措置を講ずること。 匿名加工情報を作成する際には、上記①から④までの措置をまず講ずることで、特定の個人を識別できず、かつ当該個人情報に復元できないものとする必要がありますが、一般的にみて、特定の個人を識別することが可能である状態あるいは元の個人情報を復元できる状態のままであるといえる場合もあり得ます。

⑤の対応は、そのような場合に対応するため、①から④の措置のほかに必要となる措置がないかどうか勘案し、必要に応じて、一般化(加工対象となる情報に含まれる記述等について、上位概念若しくは数値に置き換えること又は数値を四捨五入などして丸めることとするもの)等により、適切な措置を講ずるものです。

5.終わりに

以上、今回は本ガイダンスをもとに、主に個人情報保護法上の基礎概念を整理しました。

次回は、今回の内容をもとに、個人情報保護法上医療・介護関係事業者が遵守すべき義務について整理していきたいと思いますので、ご関心のある方はぜひご覧いただければと思います。

監修

弁護士 早崎 智久

(スタートアップの創業時からIPO以降までの全般のサポート、大手企業の新規事業のアドバイスまでの幅広い分野で、これまでに多数の対応経験。 特に、GVA法律事務所において、医療・美容・ヘルスケアチームのリーダーとして、レギュレーションを踏まえた新規ビジネスのデザイン、景表法・薬機法・健康増進法などの各種広告規制への対応、医療情報に関する体制の整備などが専門。)