執筆:弁護士 中田 佳祐 (メタバース / エンターテインメントチーム)

1.はじめに

令和5年4月1日から施行が開始される、労働基準法施行規則の一部を改正する省令によって、新たに使用者は、労働者に対し、『賃金のデジタル払い』をすることが可能となります。

『賃金のデジタル払い』を行うには、いくつかの注意点がありますが、『賃金のデジタル払い』には、労働基準法、資金決済法等複数の法律が関連しているため、その注意点は一見してわかりづらいものとなっております。

そのため、本記事では、『賃金のデジタル払い』について現時点で明らかになっている内容を整理し、使用者が『賃金のデジタル払い』を行う上での注意点を解説いたします。

2.『賃金のデジタル払い』とは

法律上、使用者から、労働者に対して支払われる賃金については、原則的には「通貨」で支払うことと定められております(労働基準法第24条第1項本文)。

もっとも、あらゆる場合に「通貨」での賃金支払いを求めるのは労働者にとって利便性を欠きます。

そのため、使用者が「労働者の同意」を得た場合には、例外的に

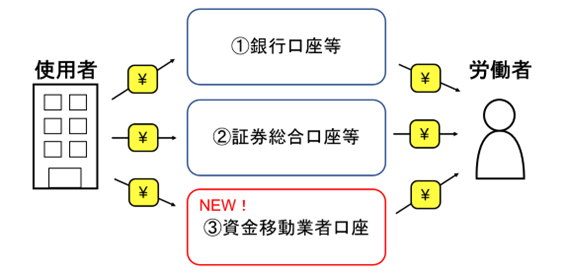

①「当該労働者が指定する銀行その他の金融機関に対する当該労働者の預金又は貯金への振込み」(以下「①銀行口座等」といいます。)

②「当該労働者が指定する金融商品取引業者」「に対する当該労働者の預り金への払込み」(ただし、一定の要件を満たすものに限る。以下「②証券総合口座等」といいます。)

に限り賃金の支払いを行うことを認められており(労働基準法施行規則第7条の2第1項及び第2項)、これによって賃金支払手段の柔軟性が確保されていました。

そのような中で、近年、キャッシュレス決済が全国的に普及し、各種送金サービスの多様化が進んでおります。賃金の支払い方法についても、①銀行口座等、又は②証券総合口座等以外にも、キャッシュレス決済手段の口座を給与の受取口座として活用する需要が高まっています。

このような需要の増加を受けて、令和4年11月28日、労働基準法施行規則の一部を改正する省令が公布されました。

より賃金支払い手段の柔軟性を高めるため、一定の要件を満たす場合、使用者が、

③厚生労働大臣の指定を受けた資金移動業者の口座(以下「資金移動業者口座」と言います。)への資金移動による賃金支払

をすることができるようになりました。

厚生労働省は、このような賃金の支払方法を『賃金のデジタル払い』と称しています。

具体的に『賃金のデジタル払い』において想定されている資金移動業者とは、いわゆる「●●ペイ」のようなキャッシュレス決済サービスを運営している企業になります。なお、現金化できないポイントや仮想通貨での賃金支払は認められません。

すなわち、『賃金のデジタル払い』とは、簡単に言えば「●●ペイ」のようなキャッシュレス決済サービス等の口座に賃金の振り込みを行うこと、となります。

3.使用者が注意すべきポイント

使用者が、『賃金のデジタル払い』を行う際には、いくつか注意すべきポイントがありますので、以下では、その使用者が注意すべきポイントをピックアップして解説します。

⑴ デジタル払い以外の選択肢の提示等を行うこと

改正後の労働基準法施行規則第7条の2によると、使用者は『賃金のデジタル払い』を行う場合、

労働者が、①銀行口座等、又は②証券総合口座等に掲げる方法による賃金の支払を選択することができるようにするとともに、当該労働者に対し、労働基準法施行規則第7条の2第1項第3号イからヘまでに掲げる要件に関する事項について説明した上で、「当該労働者の同意」

を得なければならないとされています。

そのため、使用者が、労働者に対し、『賃金のデジタル払い』を賃金受取方法として提示する際には、同時に①銀行口座等、又は②証券総合口座等を選択肢としてあわせて提示したうえで、個々の「労働者の同意」を得る必要があります。

なお、➂資金移動業者口座は、資金の受入上限金額が100万円以下となっています。そのため、➂資金移動業者口座の受入上限金額を超えた場合の送金先として、①銀行口座等、又は②証券総合口座等の口座番号等の情報は予め登録しておく必要があります。

⑵ 要件に関する事項について説明をすること

労働基準法施行規則第7条の2によると、使用者は、労働者に対し、『賃金のデジタル払い』を賃金受取方法として提示する際には、労働基準法施行規則第7条の2第1項第3号イからヘまでに掲げる要件に関する事項の説明を行う必要があります。

使用者が説明を行うべき、要件に関する事項を整理すると、以下のように整理できます。

ア 資金移動業者口座の資金に関する事項

イ 資金移動業者が破綻した場合の保証に関する事項

ウ 資金移動業者口座の資金が不正に出金等された場合の補償に関する事項

エ 資金移動業者口座の資金を一定期間利用しない場合の債権に関する事項

オ 資金移動業者口座の資金の換金性に関する事項

これらの説明事項は、かなり複雑であり、一見すると使用者からの説明が非常に難しいように思えます。。しかし、当該説明事項については、厚生労働省が公開している、同意書の様式例(局長通達2の別紙)の2ページ目に、詳細に記載されております。

そのため、使用者において、労働者に対し『賃金のデジタル払い』を賃金受取方法として提示する際には、かかる公開の同意書様式を使用することで、誰でも容易に要件に関する事項について説明を行うことが可能です。

また、今後厚生労働省がリーフレット等を作成予定であり、作成されたリーフレットは厚生労働省のホームページに掲載される予定です。

実際に『賃金のデジタル払い』を導入する使用者は、説明の際に当該ホームページを確認するのがよろしいかと存じます。

⑶ 資金移動業者が厚生労働大臣の指定を受けているか確認すること

『賃金のデジタル払い』において賃金の支払先口座として選択できるのは、厚生労働省から指定を受けた資金移動業者口座でなければなりません。そのため、使用者は、資金移動業者口座が厚生労働省の指定を受けているかを確認する必要があります。

資金移動業者は、令和5年4月1日から、厚生労働大臣に指定申請を行うことができるようになります。当該資金移動業者が、指定申請をし、当該申請が受け付けられると、厚生労働省において審査が行われた後、基準を満たす資金移動業者のみ厚生労働大臣の指定を受けることができます。

かかる審査には、数カ月かかることが予定されていますので、使用者は、令和5年4月1日から、ただちに『賃金のデジタル払い』を導入することはできませんので、ご注意ください。

なお、厚生労働大臣の指定を受けた資金移動業者は、厚生労働省のホームページ上に掲載されますので、導入前に当該ホームページの確認を行っていただくのがよろしいかと存じます。

⑷ 労使協定の締結等を行うこと

『賃金のデジタル払い』の導入に際して、事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合にはその労働組合と、ない場合には労働者の過半数を代表する者と、賃金デジタル払いの対象となる労働者の範囲や取扱指定資金移動業者の範囲等を記載した労使協定を締結する必要があるとされています(「賃金の口座振込み等について」(局長通達2)(令和4年11月28日基発1128第4号))。

また、就業規則等の内部規則を整備している使用者においては、場合によっては就業規則の内容に修正を加え、新たに『賃金のデジタル払い』が可能となる旨を追記することが必要になる場合があります。

このように、『賃金のデジタル払い』の導入に当たっては、使用者と労働者の間の協定や、内部規則の整備が必要になる場合があります。これは、使用者が、賃金の支払いを①銀行口座等に振込む際にも行う手続きですので、大きな負担とはならないかと存じますが、予めご注意ください。

4.まとめ

以上のように、『賃金のデジタル払い』において、使用者が注意すべき点は複数あります。

しかし、今日の社会において、キャッシュレス化は今後ますます加速していくものと考えられます。そのため、いずれはどの企業においても、『賃金のデジタル払い』に対応しなければならない時代が来るかと存じます。

使用者の皆様におかれましては、そのような未来に備えて、『賃金のデジタル払い』の導入をいち早く進めることをお勧めいたします。

導入に際して、ご不安な点がございましたらお気軽に弊所までご相談ください。