Interview

フィンテック

「フィンテックが金融の本質を変えることはない」プロセスがより効率化されるためにフィンテックはあるべき

株式会社マネーフォワード

執行役員

瀧 俊雄 様

創業のきっかけを教えてください

2011年の初め頃、アメリカで辻(株式会社マネーフォワード 代表取締役社長 CEO辻 庸介氏。以下同じ。)と出会ったんです。当時は、お互い証券会社に所属した立場で留学しMBA取得中でした。辻は東海岸、私は西海岸と離れてはいましたが、お互い日本の金融界に色々な閉塞感を覚えていて、自分たちで何とかできないかなと思っていたところでした。私は、日本で、ロボアドバイザーを起業できないかなと考えていたのですが、その頃に辻と議論して、「実際にお金を預かるビジネスで日本を変えるにはだいぶ時間がかかる、自分たちだけで資本力もないなかでスピード感を発揮するのはすごく難しい」という話になったんです。当時は、今ほどベンチャーキャピタルも多くなく、1億円とか5000万円が当時でいう巨額調達だったのですが、仮にその額を調達できても、5年10年もそのビジネスを走らせられないよね、という会話をしました。一方、日本のお金は平成の間ずっと寝転がっていて、成長に向かわなかった事実もあり、その負の回転みたいなものをどうしたら、プラスの回転にできるのだろうか、という問題意識は共通していて、そういう仕事がしたいと思っていました。

「お金は預からないけどお金の管理をサポートしたい」という発想から、最初は共有型の家計簿を検討していたのですが、モックの段階でうまくいかずに断念し、まずは一人で資産管理がちゃんとできるサービスを作ってみようと視点を変えました。当初から決めていたのは2点で、①人が手入力でやるものは続かない(それならすでにいいプレイヤーがいるはず)②面倒くさがりな人でもちゃんと管理できるサービスにするということでした。その発想を抱えて2012年5月に創業し、最初のプロダクトを12月にローンチしました。

創業時に苦労したことは何ですか?

自動で家計簿をつけるには、インターネットバンキングのID・パスワードを預かるということが必須でしたので、ユーザーから情報を預けていただく必要がありました。ID・パスワードを預かることを直接規制するような法令があるのかを調べたのですが、利用者の自己責任の範囲であれば禁止をするような法律が存在しませんでした。つまり、ちゃんとした事業体が、ちゃんとしたことをやっていると周囲に信じてさえいただければ、法律に抵触せずにユーザーからデータを預託いただき、サービスを運用できるのではないか、と考えました。

法律としてグレーゾーンを攻めているという感覚は、厳密にはありませんでした。それでも、法律以上に個人情報保護やセキュリティの世界では、ID・パスワードを預かるのは適切ではない、というのは一般的な常識の見解だと認識していました。このハードルをどうやったら乗り越えられるのだろうか、というのが創業期に最も苦慮した課題です。

最初は、私の方で他社サービスの規約をいくつか参考にして、利用規約の素案を作成しました。そしてこれを、当時、顧問を務めていただいていたGVA法律事務所さんに確認してもらいました。

当然なのですが、自社が最も自信をもって「データの漏洩はあり得ません」と言えるほど強固なセキュリティが必要です。創業時メンバーは8人いたのですが、セキュリティとインフラ系に強い2人のメンバーに入ってもらい、まずはとにかく守りを固めました。今でも「御社のリスクは何ですか?」と聞かれたら「最大のリスクは情報漏洩です」と答えているほど、創業当時から変わらず一番重要と位置付けしているトピックです。

法律がカバーできていない領域に切り込んだわけですから、そこはとても重視していました。厳密にいうと、ユーザーから委託を受けてログイン情報をお預かりするわけですが、銀行とユーザーの間の利用規約で、他人に認証情報を教えてはいけません、という規定が定められていることが通常です。あくまで、利用者の自己責任でマネーフォワードを使っていただいていますし、マネーフォワードがそこで取得した情報を目的外に利用することは許されないので、そこには明確な許可の関係があります、といえる状況を作ることが重要でした。

また、業界のルールとして全国銀行協会(一般社団法人全国銀行協会)が2002年に「インターネット・バンキングにおいて留意すべき事項について」の追補版において、アカウントアグリゲーションサービスを実施するにあたっての基本的な考え方を出されていました。このようなサービスには20年以上の歴史があり、金融界としてかなり早い時期に対応したというものでもあります。私たちは、それも頼りにしながら、サービス設計を行いました。とはいえ、このような接続が違法行為ではありませんが、本来であればこれはAPI化によってしか乗り越えられない壁でもありました。

当時、銀行はAPIを提供することについては、そもそもモメンタムがありませんでした。そのため、利便性によって利用者を獲得し存在価値を発揮していこうと思いました。私たちが会社のバリュー(社会に約束する行動指針)のなかで、「ユーザーフォーカス」を掲げているのは、ユーザーからの支持こそが当社の存在理由であるからです。

創業時から特に重視していることはありますか?

自分がやっているパブリック・アフェアーズ活動も、信用力を担保するものとして位置付けています。信用や信頼は定義が難しいものなので、まずは人として、次に組織として認めてもらうということが自分の業務に繋がっています。

創業当時から、パスワードを預かるなんてとんでもない、と言われることを恐れていました。しかし、ユーザーは、利便性のためであればパスワードを預けてくださるのも事実です。とはいえ、いくら利便性をアピールできたとしても、それで調子に乗ってはいけないとも思っていました。BtoCのビジネスは特にそうですが、自分たちが思っていた仮説が当たると、人間はどこかで有頂天になりかねないところがあります。そうならないように、また、そう受け止められないように、とにかく気をつけていました。

また、創業期に類似業種でID情報の漏洩が発生しました。これがもし自社に起こっていたらと思い、本当に恐ろしくなったのを覚えています。「他社のインシデントであっても、当社にも大いに関係ある」とも感じ、自社に対しての戒めになりましたね。

日本ではまだ、ベンチャー産業が社会を変えたというまでに思っている人は多くないと思っています。そうなると、ベンチャーというのは一括りにされがちになり、その一部のふるまいが良くないだけで、全体の信用が毀損するような側面があります。なので、自分たちだけでなく、周りの環境も含めて信用を担保しなくてはなりません。アメリカであればまず気にしなくていいようなことですが、日本でチャレンジをしていくためには、そこまでを気にした信用力の担保が必要なんです。

また、社会的な責任を果たしていく上で最初に重要な要素は、レスポンスのあるサービスであるということだと思っています。

要は、問い合わせをされたらすぐに回答をすることです。当時、わたし自身がカスタマーサポートを行っていたのも、ユーザーの声をなるべく早くサービスに反映させて改善したいというのが一番の目的ではあるのですが、もうひとつの重要な目的としては、インシデントが起きた際に、すぐに対応をし、不適当なレスポンスをしないようにするということがありました。

英語でレスポンスできる能力のことをレスポンシビリティと呼びますが、本来レスポンシビリティは「返答能力」ではなく「責任」と訳されますよね。

資本も何もない、夢しかない会社でしたので、信用とか責任能力をどうやって担保できるかをとにかく重視していました。

当時、社外に対してはどのような活動をしていたのでしょうか?

電代業(電子決済等代行業)が生まれる頃に、金融庁自らが「フィンテック」という言葉の解像度を上げるというタイミングがあり、そこに本当にたまたま私の発信物がフィットしました。色々な会議に呼んでいただいていたのですが、私はいつも「フィンテックが金融の本質を変えることはない」と話していました。

金融には、決済が必要であるとか、お金をいっぱい集められるといいことができるとか、リスクを取れる人がリスクを取るとか、いくつかの本質的な機能があります。これらの要素がフィンテックによって新しく再定義されるとか、追加削除されるわけではなくて、これらのプロセスがより効率化されるためにフィンテックはある、というのが持論です。

このようなことを言っても、ウケは悪いです。もっと夢を見せてほしい、といった類のことも言われるのですが、そこは持論を歪めずに伝え続けていました。

その後、銀行制度に関する政策提言を進める中で「最もユーザーの目線に立てるサービスって何だろう」という考えで積極的に提言の中に入れるようにしていたのが、「銀行のAPI化」です。

当社も利用者が増える過程で、アクセス負荷が大きいために金融機関から「もうこれ以上アクセスしないでほしい」と連絡を頂くこともありました。これは自分たちのサービスで負荷をかけてしまっているとはいえ、見方を変えれば預金者の依頼で接続をしていることでもあり、1日に何度もログインするなど過剰に負荷をかけているわけではないのです。本来インターネットバンキングで満たされていないニーズを、私たちが外部的にインターフェースを用意することで解消している、という立場が大元にはある形です。その流れの中で、やはりAPIは必要だという認識が社会的にも醸成されていきました。

そのようなお話をし続けるうち、金融庁の信用制度参事官室にいた方々が、新しいフィンテック関連の制度を考えるときに、APIを入れようという動きをして下さりました。その背景には、金融に革新を起こすためには新しいプレーヤーの介在が求められていた、という理解がありました。とはいえ、お金を預かるのはセキュアな銀行で、そのうえでより便利なサービスを銀行を経由して提供できるように、オープンイノベーションが必要であるというロジックがありました。銀行にとって、オープンイノベーションを可能とするためにAPI化は不可欠なので、そこで弾みがついたのだと思っています。

そこからは、テンポの良い展開がありました。制度的に重要である、という決定があった後は、私たちはひたすらレスポンシブルになるしかないので、どういう機能がないと困るという部分も含めて、提言をしていきました。逆に銀行側からもせっかく投資をしてAPIを開放するなら、どれくらい便利なものを作れるのかという働きかけもありました。それまでのプレーヤーのスムーズな移行もありますので、制度の変わり目で激変が起きないように着陸させる策を思いつく限り全部打ったと思います。

例えば「悪いマネーフォワード」が出てきた場合に、誰がどう処罰できるかという観点があります。この業は金融庁の登録を受けるわけではありますが、登録後にも良からぬ状況が起きた場合に自主規制でアラートを上げられるようにすることも準備しました。自主規制規則を作って、その内容を監査法人に確認してもらう仕組みなど、信用をきちんと担保することも大切でした。

上場後、特に意識していたことはありますか?

この制度が走り始める前後で上場をしたわけですが、当時は上場の喜びよりも、この業がちゃんと走り続けられるのだろうか、ということがずっと不安でした。

この業界で自分たちだけが栄えることを目指してはいません。マネーフォワードのような会社のために作った法律と言われてしまうのが、一番避けたい状況です。今は電代業の主たるプレーヤーは会計ソフトと家計簿の会社ですが、他にも多様なニーズを叶える事業者が増えて、業界全体が栄えることが大事なのです。

銀行との関係性は当時どのような状態でしたか?

フィンテックへの対応は国によって違います。国によっては、競争政策の観点で公正取引委員会が出てくるところもあります。アメリカでは制度的な対応は多くはないですが、銀行間で機能面での競争の結果、新しく送金業を始める事業者に対して、「うちの銀行を使ってくださいよ」とフレキシブルに送金口座の提供者として自ら基盤を提供すべく手を挙げてくることもあります。

その観点では、日本はキャッシュレスになってないのが結局は特徴です。日本の預金者の8割はATMか店舗が近い銀行を給与振込先として選んでいて、銀行口座のスティッキネス(粘着性)が強くなります。オープンイノベーションが必要であるということは、どの銀行も思っているはずです。ユーザー体験を改善するためには相当なリスクテイクと労力が必要なため、そもそも多忙であり、経営上大きなリスクを取ることが難しい側面があります。そのため、預金者にとって便利な民間のサービスを銀行のシステムとうまく繋げられるのであれば、そのサービスを使っておこうという発想にはなっていくのだと思います。

『マネーフォワード ME』を使うことで理想とした社会とは?

『マネーフォワード ME』は地図の中におけるGPSのように「今あなたはここにいます」と、現在地を示すサービスにしたかったのです。あまり細かい地図では困るので、高速道路を通っているときのカーナビくらいの分かりやすさが理想で、「どこで降りればいいか」ということだけがわかるくらいの仕組みがいいですね。

とはいえ、東京からスタートし、当初のゴールは御殿場だったけど、急に博多まで行かなくてはならなくなったときに、これに対応することも考えなければいけません。

そういうときに、マネーフォワードとしては、道をシンプルにしてあげることや、燃費の良い車を用意してあげるといった提案ができます。

家計簿で考えているのは「余計な支出を減らす」ということですので、「余計な荷物を積んでるから燃費が悪くなる」ということを教えてあげること。同じような問題意識は事業者側にもあります。家計はどちらかというと、貯蓄が重要というイメージですが、事業はというと、良い利益率で事業を伸ばすことがポイントになります。荷物が大きくなるのとともに10tトラックを購入するとか、大きい車でいっぱい運べるようにしてあげるということが法人向けのサービスになります。つまり、ユーザーのキャパシティを広げる手伝いをすることが当社の役割だと考えています。

道をシンプルにしてあげることも大事だし、必ずしもシンプルにできる道ばかりではないので、そういうときにはそれを受け止めてあげることも重要です。最後に困ったら休んでもいいと思います。人間は自分の状況さえ理解していれば、自分を休息させる能力はあると思っているので、手段は色々サポートしながらも、自分が望んだときに望んだ場所に戻れるようにしてあげることが大事なんだなと思います。

私は、去年、運転免許を取得したのですが、まだ車に乗る前の日ってドキドキするのですよ。Googleマップで事前にストリートビューで風景を見ておいたり、このあたりは運転するのが難しそうだなとか思いながら見たりするわけです。でも、どんなペーパードライバーでも、高速道路であれば特定の地域まではたどり着けますよ、という道を作ってあげられれば、楽になるはずなんだろうなと思います。楽なんだけど、その人にとって本当に必要な情報は何かということを考えながら少しずつ改善していくのが、当社のスタンスかなと思っています。

今後の法曹界に期待することはありますか?

法律というのは、テクノロジー産業に対してカバーできていない範囲がとても多いのが現状だと思います。資金決済法における電子マネーが滞留している状態というのは、本来的な使い方の想定ではないというのも一例です。

法律はどうしても後追いになるところがあって、すでにそこから離れている状態を引き戻そうとする人たちもいれば、もっと新しい法律を作っていかないといけないという人たちもいます。昔に比べて社会の当たり前が動くスピードが非常に速くなっているときに、次に何があるべきかという状況をきちんと予想していくような動きは必要です。

今まで法律がどういう風に作られてきたかをいろんな形で再現するとか、将来の法律の形を予想するとか、意図的にスペースを作ってあげるとか、全然使われていない法律がいっぱいあることを知っていることとか、このあたりの道案内ができるようになるというのは、外の法曹の方と接していて、有難く感じることですね。

株式会社マネーフォワード

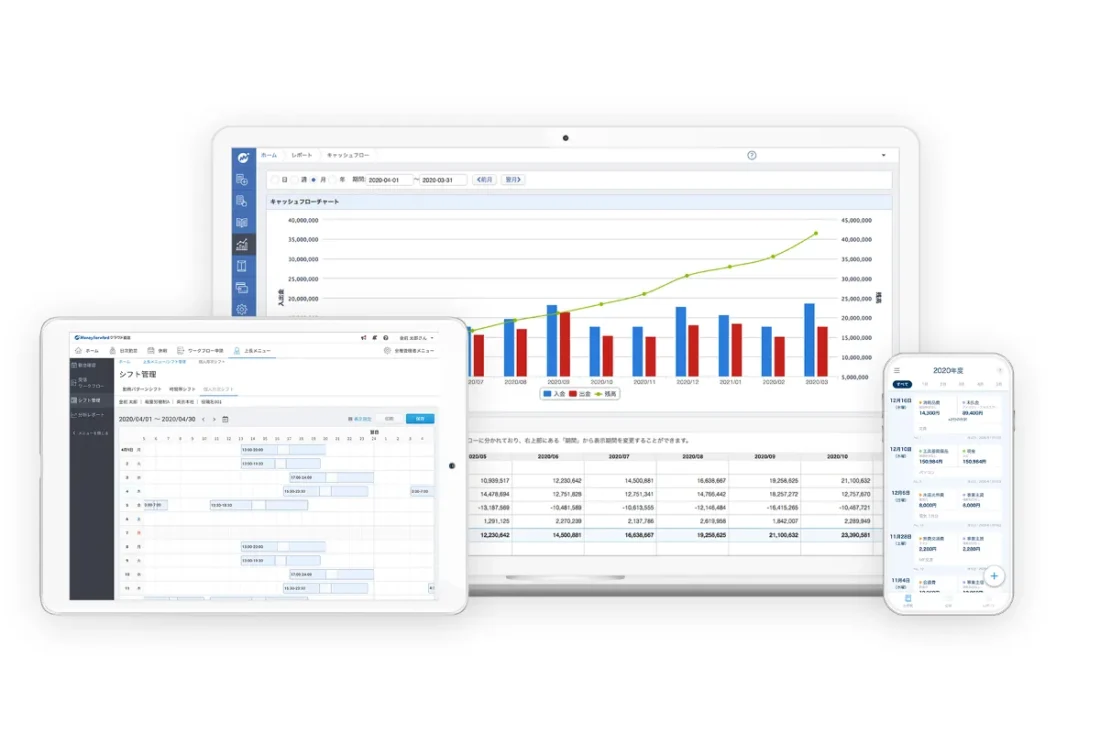

マネーフォワードは、個人向けお金の見える化サービス『マネーフォワード ME』、事業者向けバックオフィスSaaS『マネーフォワード クラウド』など、すべての人のお金の悩みを解決する「お金のプラットフォーム」を提供しています。2017年9月に東京証券取引所マザーズ市場に上場。2021年6月に第一部へ市場変更。2022年4月にプライム市場へ移行。ミッションは「お金を前へ。人生をもっと前へ。」

担当チーム:フィンテックチーム