執筆:弁護士 稲垣 雄哉

1.はじめに

令和5年4月1日に、改正道路交通法(以下「改正法」といい、以下に引用する条文は改正法のものを指します。)が施行され、限定地域でのレベル4の自動運転が解禁されました。

この改正法により、特定ルートでの遠隔監視のみの無人自動運転移動サービスの制度整備が図られることになりました。

今回の記事では、改正法の重要ポイントについて解説いたします。

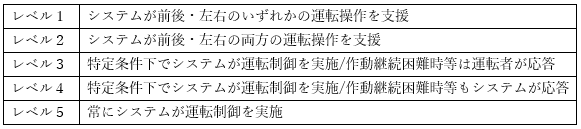

2.自動運転システムのレベル

自動運転システムのレベルは以下の5段階に分かれています。

(引用:警察庁「自動運転に係る対応」より)

運転者の存在を前提とするレベル3相当までの運転は、一定の条件のもと、改正前の道路交通法において認められておりました。

そして、今回の道路交通法の改正により、レベル4の自動運転は「特定自動運行」と定義づけられ、運転者の存在を前提としないレベル4の自動運転が認められることになりました。

この「特定自動運行」とは、特定の場所や速度など、自動運転が可能な条件においてシステムが運転制御を実施し、運転制御の継続が困難な場合もシステムが対応するものをいいます(第2条17の2)。

また、この「特定自動運行」が道路交通法上の「運転」に含まれないことも改正法により明記され、レベル4相当の自動運転が従来の「運転」には該当しないということが明確に位置付けられることになりました(第2条17号)。

3.改正法の概要

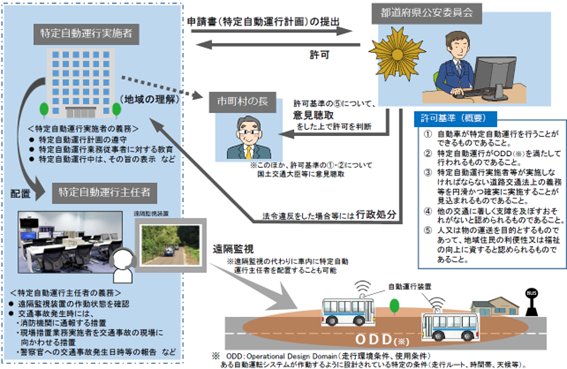

改正法においては、

特定自動運行に係る許可制度(特定自動運行計画の提出や許可基準の制定等)

特定自動運行許可を受けた者(特定自動運行実施者)等の遵守義務

交通事故時の対応

法令に違反した場合の行政処分

等の規定が設けられました。

【図:改正法における許可制度の概要(引用:警察庁「特定自動運行に係る許可制度の創設について」より)】

以下では、許可制度の内容等ビジネスを行う上で重要なポイントを解説いたします。

4.特定自動運行の許可制度について

⑴ 特定自動運行許可申請の方法

特定自動運行を行う場合には、「特定自動運行計画」等を記載した申請書を提出し、都道府県の公安委員会の許可が必要となります(第75条の12)。

この特定自動運行計画には、以下の事項を記載する必要があります(第75条の12第2項2号イ乃至二)。

【特定自動運行計画の記載事項】

特定自動運行に使用する自動車(以下「特定自動運行用自動車」といいます。)の形式、自動車登録番号等、特定自動運行用自動車に関する事項

自動運行の経路、日時、運送される人又は物等に関する事項

特定自動運行を管理する場所の所在地及び連絡先

改正法等の法令において特定自動運行実施者又は特定自動運行業務従事者が実施しなければならない措置に関する事項

⑵ 都道府県公安委員会による審査

申請を受けた都道府県公安委員会は、申請書に記載された特定自動運行計画が以下の許可基準や欠格要件の該当性を審査し、許可の可否を判断することになります(第75条の13第1項1号乃至5号)。

その判断の際には、国土交通大臣等や特定自動運行の経路を区域に含む市町村の長から意見を聴取することも義務付けられています(同2項)。

【許可基準(第75条の13第1項1号乃至5号)】

特定自動運行計画に係る特定自動運行用自動車が特定自動運行を行うことができるものであること。

特定自動運行計画に従って行われる特定自動運行が特定自動運行用自動車の自動運行装置に係る使用条件を満たすものであること。

改正法の規定による措置や改正法の規定に基づく処分により特定自動運行実施者又は特定自動運行業務従事者が実施しなければならない措置の円滑かつ確実な実施が見込まれるものであること。

特定自動運行計画に従って行われる特定自動運行(道路において当該特定自動運行が終了した場合を含む。)が他の交通に著しく支障を及ぼすおそれがないと認められるものであること。

特定自動運行計画に従って行われる特定自動運行が人又は物の運送を目的とするものであって、当該運送が地域住民の利便性又は福祉の向上に資すると認められるものであること。

【欠格要件(第75条の14各号)】

特定自動運行の許可を取り消され、その取消の日から5年を経過していない者(許可を取り消された者が法人の場合には、当該取消しの原因となった事項が発生した当時、現に当該法人の役員として在任した者で、当該取消しの日から5年を経過していない者を含む。)であるとき。

許可を受けようとする者が法人である場合において当該法人の役員が前記に該当する者であるとき。

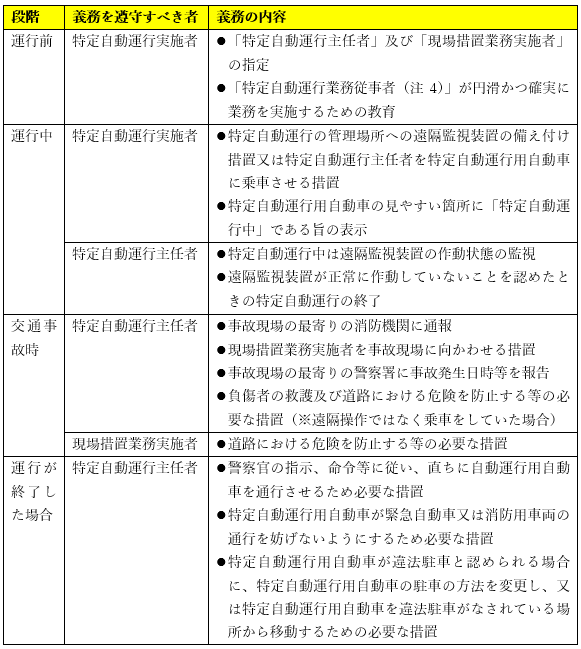

5.特定自動運行実施者等の義務

改正法では、「特定自動運行実施者(注1)」「特定自動運行主任者(注2)」「現場措置業務実施者(注3)」の三者が遵守すべき義務を、特定自動運行前、運行中、交通事故時、運行が終了した場合の4段階に分けて定めております。

【各段階の義務について】

(注1)「特定自動運行実施者」

特定自動運行許可を受けた者(第75条の16第1項)。レベル4の自動運転移動サービスを行うとする事業者が想定される。

(注2)「特定自動運行主任者」

特定自動運行用自動車が特定自動運行を行う際に、遠隔又は社内において自動運行装置の作動状態の監視をする者(第75条の21等)。レベル4の自動運行移動サービスの運行を担当する責任者。

(注3)「現場措置業務実施者」

交通事故発生時に、現場に駆け付け、道路における危険を防止する等の必要な措置を行う者(第75条の19第3項)。

(注4)「特定自動運行業務従事者」

特定自動運行主任者、現場措置業務実施者その他の特定自動運行のために使用する者(第75条の19第1項)。

6.行政処分等

⑴行政処分について

公安委員会は、自動運行の施行に必要な限度において、特定自動運行実施者に対し、

特定自動運行に関し報告若しくは資料の提出の要求

警察職員による、特定自動運行を管理する場所や特定自動運行実施者の事務所に立ち入り、帳簿などの検査や関係者への質問

を行うことができるとしております(第75条の26)。

また、以下に該当する場合には、公安委員会が特定自動運行実施者に対し、特定自動運行の許可を取り消し、または六月を超えない範囲内で期間を定めてその効力を停止することができるとされております(第75条の27)。

特定自動運行実施者又は特定自動運行業務従事者が改正法等に違反をした場合

特定自動運行計画が許可基準に適合しなくなった場合

特定自動運行実施者が欠格事由(第75条の14)に該当することになった場合

⑵罰則について

無許可での特定自動運行や、無許可での特定自動運行計画の変更、特定自動運行実施者に対する公安委員会の指示への違反等を行った場合には、5年以下の懲役または100万円以下の罰金刑が科される可能性があります(第117条の2第2項)。

また、特定自動運行主任者による交通事故があった場合の措置義務違反があった場合には、最大で5年以下の懲役または50万円以下の罰金刑が法定されており、注意が必要になります。

7.おわりに

自動運転技術が急速に進歩する中、改正法の施行により限定地域でレベル4の自動運転が解禁されたことは、大きな意義を持ち、今回の改正法の施行によって、自動運転技術の発展が一段と加速することが期待されます。

改正法はまだ施行されたばかりですので、改正法に関する解釈や運用についてご不明な点がございましたら、弊所までお気軽にお問い合わせください。