執筆:弁護士 水谷 守

第1 はじめに

ESG投資が注目されている昨今、企業のESGへの対応方法は多岐にわたっています。本稿では、ESGへの対応方法の1つであるグリーンリースについて解説します(※1)。

第2 グリーンリースとは?

グリーンリースとは、ビルオーナー(所有者のほか、マスターレッシーを含んでいます。)とテナントが協働し、不動産の省エネなどの環境負荷の低減や執務環境の改善について契約や覚書等によって自主的に取り決め、その取り決め内容を実践することをいいます。この取組における不動産の運用や改修により、ビルオーナー・テナント双方が光熱費削減等の恩恵を受け、Win-Winの関係を実現します(※2)。

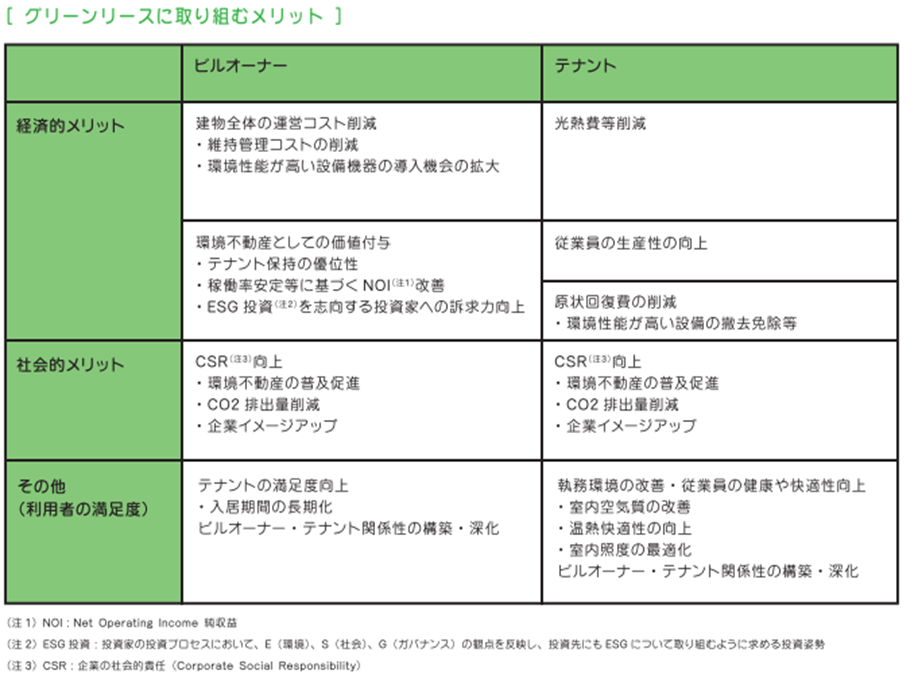

グリーンリースを行うメリットは以下が挙げられます。ESGにおけるメリットだけではなく、原状回復の負担削減等の様々なメリットがあります。

【図:グリーンリースに取り組むメリット(引用:『グリーンリース・ガイド』p5より抜粋)】

そして、グリーンリースには2種類あります(※3)。

| 内容 | |

| 運用改善のグリーンリース | ビルオーナー・テナント間の省エネ・環境配慮・原状回復における協力に関する取組。 |

| 改修を伴うグリーンリース | ビルオーナーが実施する省エネ改修投資のメリットがテナントに帰属する場合に、テナントがビルオーナーへメリットを還元する取組。 |

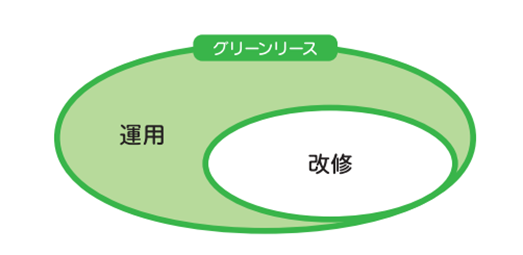

運用改善のグリーンリースと改修を伴うグリーンリースはそれぞれ独立したものではなく、両者が一体となって効果を発揮します。

【図:グリーンリースにおける「運用」と「改修」の関係図(引用:『グリーンリース・ガイド』p6より抜粋)】

第3 グリーンリースにおける具体的な規定

グリーンリースを締結する際、具体的にどのようにして契約書に落とし込むことになるでしょうか。グリーンリースには定型化された形式はなく、個々の契約における具体的な取組の内容に基づいて作成しますが、想定される規定の例をいくつかご紹介します(※4)。

1 環境配慮に関する協働の確認

まず、グリーンリースの前提として、契約の対象となる物件について、契約当事者が環境配慮に関し協働することを確認する旨の規定を置くことが考えられます。この規定は具体的な対応について定めているわけではありませんが、グリーンリースに向けた契約当事者の協働を確認する効果を有します。

2 エネルギー消費量の削減などの目標

協働することを確認することに加えて、具体的に目標設定をすることによりグリーンリースの効果が期待できます。契約の時点で目標設定を置くだけではなく、契約後に設定するといった内容も想定されます。

具体的な目標の項目としては、たとえば、①電気・ガス・その他燃料の消費量、②温室効果ガスの排出量、③水の使用量、④廃棄物の発生量、処理及びリサイクル状況が挙げられます。

3 エネルギー消費量のデータなどの共有

目標設定の前提や、契約中の効果を測定するために、エネルギー消費量のデータなどを共有する規定を置くことが考えられます。どの程度詳細にデータを共有するかは個別の契約によりますが、まずは簡単な範囲から始め、その後話し合いにより共有事項を広くするという方法もあります。

4 設備改修における初期投資等の一時負担

これは、テナントがグリーンリースの一環として設備改修を行うにあたって、初期投資をビルオーナーが一時的に負担する旨の規定です。これにより、テナントが設備改修を行う資金的なハードルを下げることが出来ます。テナントがどのようにしてビルオーナーに負担してもらった初期投資等を返還するのかは、個別具体的に設定することになります。

5 原状回復義務の免除

これは、テナントがグリーンリースの一環として設備改修を行った場合、ビルオーナーは原状回復義務を免除し、その設備の所有権はビルオーナーに移転する旨の規定です。この規定を置くことにより、テナントのグリーンリースにおける負担が軽減され、ビルオーナーも環境に優しい設備の所有権を取得することができます。

6 ビルオーナーの設備改修に起因するパフォーマンスに基づく賃料等の改定

これは、テナントがグリーンリースの一環として設備改修を行った結果として、エネルギー消費量等のパフォーマンスが向上した場合、賃料等の改定を協議する旨の規定です。この規定は、テナントがグリーンリースを行う経済的なインセンティブとなります。

7 グリーンリース料の設定

グリーンリース料とはグリーンリースに係る費用のことを指します。一般的な賃貸借契約における「賃料・共益費」または「賃料・共益費以外の諸費用」が関連条項であると考えられます(※5)。そして、グリーンリース料の設定方法としては、以下のとおりいくつか挙げられます(※6)。

| 内容 | |

| 定額制 | グリーンリース料を一定額にする方法を指します。たとえば、1㎡当たり毎月〇〇円といった規定です。 |

| 削減連動性 | 改修前の電力使用実績を基準とし、改修後の電力使用実績の削減分の一定割合とする方法を指します。たとえば、省エネ改修により削減された電気料金の〇%相当額といった規定です。 |

| 従量制 | 実際の電力使用実績に応じた金額とする方法を指します。たとえば、1kWh当たり〇〇円といった規定です。 |

さらに、これら3つの方式のメリット・デメリットは以下のように考えられます(※7)。

| メリット | デメリット | |

| 定額制 | 事前にグリーンリース料を確定できるため、事務処理等が簡便である。 | 1.電気料金削減の程度、損得が不透明である。 2.グリーンリース料の算定根拠を示す必要がある。 |

| 削減連動制 | 電気料金削減の恩恵を受けることができ、グリーンリース料支払に対するテナントの納得感が得られやすい。 | 事後的なパフォーマンス評価に煩雑な作業を必要とする可能性がある。 |

| 従量制 | 1. グリーンリース料の算出が簡便である。 2. テナントの省エネ努力を端的に反映できる。 | 1.電気料金削減の程度、損得が不透明である。 2.グリーンリース料の算定根拠を示す必要がある。 |

第4 終わりに

以上、グリーンリースについてご説明しました。具体的にどういった契約内容にするのかは個別の契約ごとに異なることもあり、なにかご不明な点などございましたらお気軽に弊所にご連絡下さい。

第5 参考文献(2023年9月16日に閲覧)

『グリーンリース・ガイド』(2016)環境不動産普及促進検討委員会

※1 本稿は、『グリーンリース・ガイド』を参考に作成しました。

※2 『グリーンリース・ガイド』p2, p6

※3 『グリーンリース・ガイド』p6を元に作成。

※4 『グリーンリース・ガイド』には、「グリーンリース条項・雛型」(section 4)や、「グリーンリース条項・実例」(section 5)がありますのでご参照下さい。

※5 『グリーンリース・ガイド』p23, p35

※6 『グリーンリース・ガイド』p23を元に作成。

※7 『グリーンリース・ガイド』p23を元に作成。

監修

弁護士 金子 知史

(2019年にGVA TNY Consulting Philippines, Inc.設立。同社代表取締役就任。2016年の弁護士登録以来、渉外法務、特にフィリピンに関する案件に注力し、多くの企業を法的にサポート。新規進出企業の設立支援、設立手続代行、VISA、契約書ドラフト・レビュー(日英)、新規ビジネス等についての適法性リサーチ(外資規制・ライセンス等を含む。)、労務・人事、M&A(デューデリジェンス)、紛争・裁判・交渉、商標を中心としてフィリピンにおける事業展開を支援する。スタートアップから上場企業まで幅広く企業に対して法務サービスを提供。)